Der zweite und abschließende Teil unserer Suche nach den guten und den schlechten Pixeln:

Der zweite und abschließende Teil unserer Suche nach den guten und den schlechten Pixeln:

In Heinzelmann-Effekt I habe ich aufgezeigt, dass für die Wirkung eines Farbbildes der Unbuntanteil von entscheidender Bedeutung ist. Wird dieser Anteil reduziert und die Farbsättigung erhöht, reduziert sich auch die Durchzeichnung. In Testreihen wiederum konnte ich feststellen, dass alle von mir untersuchten Kameras einen „Heinzelmann-Effekt“ zeigen – d. h. in den Mikrostrukturen überstrahlen Farbinformationen in den Unbuntanteil, was zu einer Verringerung des Unbuntanteils und damit der Durchzeichung führt. Es liegt nahe, die Ursache für diese isoluminanten Farbverschiebungen in der spezifischen Struktur der Bayer-Sensoren zu suchen. Je uneindeutiger die Farbinformation, desto komplexer die Interpretation des Inputs. Auf Wikipedia wird dieser Sachverhalt umfassend beschrieben: Bayer-Sensor. Um einen Eindruck darüber zu gewinnen, habe ich versucht, zu visualisieren, wie fragil das Konzept der Bayer-Sensoren auf Störungen reagiert. Mit Störungen umschreibe ich die Tatsache, dass es zu einer perfekten Aufnahmesituation wohl nur in den seltensten Fällen kommt. Verwackeln, unpräziser Fokus, Belichtungsfehler gehören zum Fotografieralltag. Auch wenn die modernen Kameras mit vielen sensorischen Helferlein ausgestattet sind, bleibt eine Grauzone des Unvermögens bestehen.

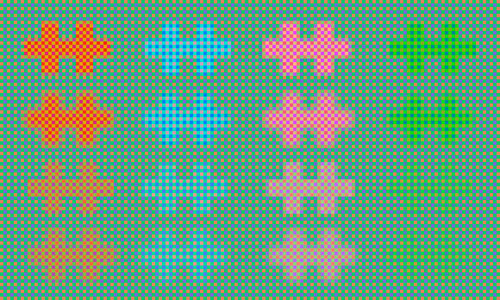

Und genau in dieser Grauzone entstehen auf Sensorebene jene Artefakte, welche für den „Heinzelmanneffekt“ typisch sind. Die folgende Abbildung zeigt schematisch, wie folgenreich sich die einzelnen Störungen auf das Erscheinungsbild

eines Objektes auswirken:

Die obere Reihe kennzeichnet einen dezenten Verwackler, die zweite Reihe steht für Fehlfokus, die dritte Reihe soll einen Belichtungsfehler simulieren. In der unteren Reihe treffen alle aktiven Fehlerquellen aufeinander.

Bedenkt man, dass noch die Einflüsse passiver Fehlerquellen, wie z. B. das Sensorrauschen, Moiré, oder mangelhafte optische Voraussetzungen, hinzukommen können, wird verständlich, dass eine „korrekte Auswertung“ nahezu unmöglich erscheint. Das Ergebnis ist somit immer nur eine Annäherung an die Wirklichkeit – und war es auch unter analogen Produktionsbedingungen. Nur dass diese Annäherung auf eine völlig andere Art und Weise stattfand und damit zu einer anderen Anmutung führte.

Deshalb gab und gibt es – hier wie da – Grauzonen mit ganz spezifischen Auswirkungen, wie z. B. dem Heinzelmann-Effekt, der sich vorwiegend in den realen Grauzonen eines Bildes lokalisieren läßt. Oft sieht man einer Fotografie die latente Präsenz des Grau nicht an, besonders, wenn es sich um ein offensichtlich farbstarkes Motiv, wie z. B. herbstliches Weinlaub, handelt:

Hier dasselbe Motiv mit der Grauzone.

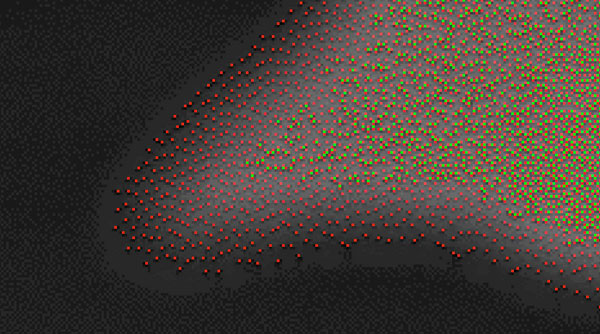

Eine interessante Variante ist die Darstellung mit Hilfe einer Farbtabelle indizierter Farben ausschließlich mit Rot-Grün-Blau- und Grauwert-Anteilen. Hier ein Ausschnitt aus obigem Weinlaub-Motiv.

Es ist schon erstaunlich, wie unter diesen speziellen Bedingungen die Entscheidung zu Gunsten der Neutralfarbwerte gefällt wird. Als Folge davon kann ein totaler Zeichnungsverlust in den betroffenen Regionen stattfinden. Die Suche nach den schlechten Pixeln ist zwar nicht so einfach, aber letztendlich auf ernüchternde Weise erfolgreich, spätestens dann, wenn ein glattgebügelter Pixelhaufen auf dem Bildschirm flimmert!

An dieser Stelle drängt sich geradezu die Frage auf, welche Alternativen zur Verfügung stehen. Deshalb lag es nahe, Testaufnahmen mit dem Foveon-Sensor durchzuführen – was auch geschehen ist. Auch die Testaufnahmen mit der Sigma DP-1 Merrill zeigten isoluminante Farbverschiebungen; die neue Sensorgeneration der Sigma dp Quattro ist noch nicht verfügbar. Letztendlich waren also auch auf diesem Weg die besseren Pixel nicht zu realisieren.

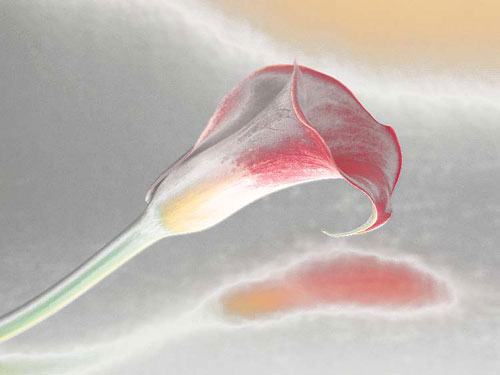

Damit nun zum guten Schluß auch die guten Pixel gezeigt werden können, war es nötig, alte Dateien aufzustöbern, welche die geeigneten Voraussetzungen erfüllten. Dies hatte ich mir recht einfach vorgestellt, wurde aber leider recht schnell eines Besseren belehrt. Bisher glaubte ich, spontane Zugriffsmöglichkeiten auf analoge Vorlagen, Dateien, Trommelscanner usw. zu haben, doch weit gefehlt. Meine Bezugsquellen sind ein für alle mal versiegt. Dem Fortschritt sei gedankt! Zum Glück konnte ich noch eine verschollen geglaubte Datei analogen Ursprungs herüberretten und bin somit in der Lage, sichtbar zu machen, wie die guten (alten) Pixel ausgesehen haben. Über das analoge Ausgangsmaterial können leider keine Angaben zu Format, Empfindlichkeit und Hersteller gemacht werden. Hingegen ist sichergestellt, dass die Digitalisierung mit einem Highend-Trommelscanner von Linotype-Hell realisiert wurde.

Hier zunächst die Analyse der Grauzone.

Uns interessiert nun der Blütenkelch im Ausschnitt:

Hier die gebayerte Version in der unbunten Farbdarstellung ohne Neutralanteil.

Jetzt die analoge Ausbeute zum Vergleich:

Der Zugewinn an Farbtiefe ist offensichtlich. Die Photomultiplier des Trommelscanners erfassen selbst die geringsten Farbinformationen, die zudem keiner Interpolation unterworfen werden müssen.

So weit – so gut. Doch ist zu bedenken, dass es sich hierbei um eine Datei handelt, die vor über 20 Jahren das „Licht der Welt“ erblickte und dass damals gänzlich andere Qualitätsstandards vorlagen, die – verglichen mit den heutigen Produktionsbedingungen – einen extrem hohen materiellen und fachlichen Aufwand bedeuteten.

Deshalb soll hier auch nicht das Hohe Lied auf die guten alten Zeiten gesungen werden – die, glaubt man Karl Valentin, früher auch viel besser waren. Sieht man auf die immense Entwicklung, die die digitale Fotografie in relativ kurzer Zeit genommen hat, ist es durchaus denkbar, dass der Heinzelmann-Effekt bald der Vergangenheit angehören wird. Bis dahin können wir uns darin üben, auf sehr hohem Niveau zu jammern, oder ganz einfach den hohen Kosten-Nutzen-Faktor der digitalen Fotografie zu akzeptieren.

(Heiner Muskulus)

Michel de Montaigne (1533-1592), Essais

Und was soll das jetzt?

*ratlos dreinblickend*

Superwichtig!

Ich glaube er will aufzeigen, dass nicht jedes einzelne subpixel in digitalbildern proppenvoll mit relevanter bildunformation sei. Im gegensatz zur analog-chemischen fotografie, bei der auch noch das allerletzte körnchen silberjodid kostbar war. Insbesondere, wenn das chemische lichtbild dann auch noch in einem weiteren durchgang mit einem trommelscanner – achtung, teuer! 😉 – digitalisiert wurde, statt ohne viel umstände schon direkt bei aufnahme in der kamera. 😉

“Die welt des digitalen lichtbilds ist noch etwas unvollkommener als die abgebildete welt selbst es bereits ist” 🙂

Abgesehen von dieser bahnbrechenden erkenntnis kann ich in dem beitrag keine aussage erkennen. schon gar keine praxisrelevante.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann…

[quote=Gast]*ratlos dreinblickend*[/quote]

…in unserm Forum rum, bidebum.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

bei photoscala rum.

Er rüttelt sich, er schüttelt sich,

er wirft die Nikon hinter sich.

es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

in unserm Forum rum.

Er wirft die Pixel her und hin,

was ist wohl in dem Sensor drin?

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

bei photoscala rum.

Er bringt zur Nacht dem guten Kind,

die Pixel die im Säcklein sind.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

in unserm Forum rum.

Er wirft sein Säcklein hin und her,

am Morgen ist es wieder leer.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

bei photoscala rum.

Mein Beitrag zu einem anderen Phänomen hier, dem Butzemann-Effekt!

Sudel Eddi.

Den Klugen brummt der Kopf, den Dummen brummt der Hintern.

Was…

hast Du denn geraucht?

Ignorieren hilft nicht.

[quote=chris h]Ich bevozuge, was mich praktisch überzeugt. Weil ich Praktiker bin.[/quote]

Die technischen Grundlagen gelten unabhängig davon, ob man sie kennt/versteht.

Denken

ist vollkommen schmerzfrei.

Noch ein Experte ,,,

[quote=Gast]Viel eher erhebt sich die Frage, ob es auf Dauer ernsthaft sinnstiftend ist, einen Chip aus Silizium zu bauen. Das gäbe es doch deutlich bessere Materialien mit weitaus höherer Lichtdurchlässigkeit usw.[/quote]

Oh, noch so ein Experte. Das Isolatormaterial der Verdrahtungsebenen über den Fotozelle ist aus SiO2 (=transparent). Darunter ist dann die eigentliche lichtempfindliche Schicht an der Oberfläche des Siliziums.

Sprüche vs. Praxis

[quote=Gast]wenn es um das Ausstellen selbsterkannter eigener Fähigkeiten geht. [/quote]

Na klar … hier Sprüche zu machen ist auch einfach. Schwierig wird’s erst, wenn man all die schönen Ideen dann praktisch realisieren muss. Da schlagen sich die Sprücheklopfer dann ganz schnell in die Büsche.

Blöd nur

wenn die “Sackgassen” schneller am Markt erscheinen, als man sie abwerten kann …

Ich unterhalte mich gern zu den Themen weiter, wenn sich die Experten die nächsten “Durchbrüche” stolz an die Brust heften.

Vieles von dem, worüber ich hier schreibe ist auch keineswegs “neu”, im Sinne von vielleicht machbar, sondern wird/wurde schon, oft am Rande, gemacht.

Mein bescheidenes Verdienst ist allenfalls eine Neufokussierung bzw. alternative Betrachtungsweise absolut lösbarer “Probleme” (die weniger technischer, sondern meist wirtschaftlicher Natur sind) zu publizieren.

Was man erkennen könnte, dächte man erst mal darüber nach, als mit Hingabe seine Phobien zu pflegen …

Amen

Ein paar bescheidene Erfolge hab ich da schon mitgefeiert – da kann man sich Kameras als Hobby auch noch leisten. 😉

Ja,

so isser … behält dort den Überblick, wo anderen nur das Nachsehen bleibt. 😎

Sorry

So isser einfach: Meistens übertreibt er, manchmal hat er Recht. :-)))

CMY-Bayerfilter

hat es den wirklich gegeben?

Im Gegensatz zu RGB, also dem Licht mit seinem Spektrum an spezifischen Wellenlängen, ist CMY(K) an der Reflexion von Licht aufgrund der Verwendung von genau spezifizierten Farbstoffen und -pigmenten auf mehr oder minder weißem Bedruckstoff ausgerichtet.

Das ist ein krasser Unterschied. Lediglich die Farbmodelle an sich werden gemeinsam definiert, damit sich RGB auch in CMY(K) ohne große Farbverschiebungen wandeln lassen, bzw. der Farbeindruck auch auf dem jeweils anderen Medium erwartbar ähnlich oder gleich verhalten (grob gesagt).

Aber sonst haben die beiden Farbräume in ihrer Auswirkung praktisch nichts gemeinsam, außer dass man rein grundsätzlich Licht dazu braucht.

???

Und was soll das jetzt mit der “Grauzone”? Ist das ein Photoshop-Effektfilter? Das Herbstlaub ist doch korrekt knallrot wiedergegeben. Und was ist jetzt daran falsch?

Es zeigt

dass wir uns mit mäßigen Bildergebnissen, die mit hohem Aufwand hininterpoliert wurden, restlos zufrieden geben … 😎

Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass.

Du solltest einsehen, dass diejenigen, die (z.B.) Kameras konstruieren nicht komplett blöde sind. Dass denen die “Probleme” (wie Du sie nennst) genauso, ja noch viel besser, bekannt sind, weil sie sie (a) im Studium gelernt haben und (b) sie ihr täglich Brot sind. Natürlich kannst Du fordern “Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.” Man kann darüber philosophieren, wie ein Welt aussehen würde, wenn Wasser trocken wäre und man sich trotzdem damit waschen könnte. Aber was bringt das? Wasser ist nunmal nass. Also muss man sich Gedanken machen, wie man den Pelz nach dem Waschen wieder trocken kriegt (z.B. föhnen).

Gibbs’sches Phänomen

Beim hier als “Heinzelmann-Effekt” bezeichneten Verhalten handelt es sich wohl eher um das Gibbs’sche Phänomen (oder auch Ringing). Es benennt in der Mathematik das Verhalten, dass bei der in der Signalverarbeitung (und nicht nur in der .jpg-Komprimierung!) verwendeten Fourier-Transformation von stückweise stetigen, ableitbaren Funktionen in der Umgebung von Sprungstellen so genannte Überschwingungen auftreten. Dies ist eine Eigenschaft der Fourierreihen und lässt sich nicht prinzipiell vermeiden.

MR

Guter Hinweis

Guter Hinweis, das ist eine plausible Deutung der Ergebnisse. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage nach entsprechenden JPG-Artefakten bei den oben gezeigten Beispielen.

Auch

wenn ich die beiden Beiträge als sehr speziell und abstrakt empfinde – weil die tatsächlichen Qualitätseinbußen durch den Bayer-Sensors, mangels stimmiger Vergleichsmedien, in der Praxis nur bedingt, auch als unabänderlich, wahrgenommen werden – so bleibt für mich doch die Konklusio, dass nur eine vollfarbtaugliche Sensoraufzeichnung mit üppiger Quantifizierung zu einer deutlichen Qualitätssteigerung in der Motivrezeption und -darstellung führen kann. Eine nicht neue Erkenntnis, aber eine, die durch diese beiden Ausführungen wieder einmal, und aus dieser Perspektive neu, bestätigt wurde.

??

[quote=chris h]wenn ich die beiden Beiträge als sehr speziell und abstrakt empfinde – weil die tatsächlichen Qualitätseinbußen durch den Bayer-Sensors, mangels stimmiger Vergleichsmedien, in der Praxis nur bedingt, auch als unabänderlich, wahrgenommen werden – so bleibt für mich doch die Konklusio, dass nur eine vollfarbtaugliche Sensoraufzeichnung mit üppiger Quantifizierung zu einer deutlichen Qualitätssteigerung in der Motivrezeption und -darstellung führen kann. Eine nicht neue Erkenntnis, aber eine, die durch diese beiden Ausführungen wieder einmal, und aus dieser Perspektive neu, bestätigt wurde.[/quote]

Bestätigt? Das kann ich aus den Anmerkungen zur Sigma DP-1 im Artikel nicht entnehmen – eher im Gegenteil.

Danke!

Immerhin weiss ich jetzt nicht nur durch Augenschein sondern kann sogar begründen, warum man Landschaften einfach besser mit 120er Film oder 9X12 macht. Und warum sich die ewige Suche nach digitaler Detailtreue auch bei einer D 800 nicht erfüllt.

Das würde ich

im Prinzip auch für Sensoren so sehen wollen: Je detailreicher und großflächiger das Motiv – je kleiner der Abbildungsmaßstab -, desto großflächiger und pixelreicher die Aufnahmefläche …

So gesehen ist die praktizierte Reduzierung der Aufnahmeflächen beim Mittelformat, wie auch das Nichtvorhandensein digitaler Großformate ein absoluter Verlust für die Fotografie.

Robert Böschs

[quote=Gast]Immerhin weiss ich jetzt nicht nur durch Augenschein sondern kann sogar begründen, warum man Landschaften einfach besser mit 120er Film oder 9X12 macht. Und warum sich die ewige Suche nach digitaler Detailtreue auch bei einer D 800 nicht erfüllt.[/quote]Switzerland-Alpenbuch 2x 35x 50cm hoch = 50x70cm quer ankucken. Die Meisteraufnahmen geniessen. Sensationelle Detailtreue und Kontrastübertragung.Anhand dieses Niveaus kann man sich ausrechnen was bei der Sigma DP2Quattro wohl noch besser rüberkommt. Für Riesenvergrösserungen würde ich nur Film verwenden.

Ungenau? Falsch?

[quote]Die obere Reihe kennzeichnet einen dezenten Verwackler, die zweite Reihe steht für Fehlfokus, die dritte Reihe soll einen Belichtungsfehler simulieren. [/quote]

Warum ist der Grauanteil bei dem simulierten Belichtungsfehler in der Helligkeit unverändert?

[quote]Eine interessante Variante ist die Darstellung mit Hilfe einer Farbtabelle indizierter Farben ausschließlich mit Rot-Grün-Blau- und Grauwert-Anteilen. Hier ein Ausschnitt aus obigem Weinlaub-Motiv. [/quote]

Warum sind die Farbinformationen in diesem Bild als jeweils voll gesättigte Punkte dargestellt, deren Intensität über die Rasterdichte visualisiert wird? Das ist mehr als irreführend und hat mit dem Bayer-Pattern recht wenig zu tun.

Eindrucksvoll!

Wirklich eindrucksvoll!

Mir fehlte bisher das Wissen um diese Details, aber auf meine Augen konnte ich mich schon immer verlassen. Deshalb bin ich nie auf die digitale Fotografie umgestiegen, sondern habe weiterhin mit Film fotografiert, auch wenn ich inzwischen eine ‘Vollformat’ zum Spielen habe. Im Job gibt es bei mir nur Film, weil bisher keine Digitaltechnik die Abbildungsqualität von Film erreicht hat – auch nicht das digitale ‘Mittelformat’ (was ja auch nur einen Krüppel-Sensor hat).

So werde ich weiterhin bei 6×9, 4×5, Fuji Provia 100F, Fuji Pro 400H und Kodak Portra 160 bleiben und meinen Kunden die bekannt gute Qualität liefern.

Warum auch?

[quote=Gast]So werde ich weiterhin bei 6×9, 4×5, Fuji Provia 100F, Fuji Pro 400H und Kodak Portra 160 bleiben und meinen Kunden die bekannt gute Qualität liefern.[/quote]Warum einen Elch mit einem Jagdgewehr erlegen wenn man Meister im Bogenschießen ist?

Ich meine das in durchaus positivem Sinn. Wenn jemand eine Technik (fast) zur Perfektion entwickelt hat ist es nicht besonders sinnvoll diese Technik zu wechseln.

So ist es, Film sei gesegnet.

So ist es, Film sei gesegnet.

Vielen Dank!

“Beim hier als “Heinzelmann-Effekt” bezeichneten Verhalten handelt es sich wohl eher um das Gibbs’sche Phänomen (oder auch Ringing). Es benennt in der Mathematik das Verhalten, dass bei der in der Signalverarbeitung (und nicht nur in der .jpg-Komprimierung!) verwendeten Fourier-Transformation von stückweise stetigen, ableitbaren Funktionen in der Umgebung von Sprungstellen so genannte Überschwingungen auftreten. Dies ist eine Eigenschaft der Fourierreihen und lässt sich nicht prinzipiell vermeiden.”

Der Kommentar von Sekundogenitur ist ein sehr gutes Beispiel kompetenten Einlassens auf einen Beitrag!

Die Auswirkungen des Gibbs’schen Phänomens könnte ich jedoch nicht nachvollziehen, hätte ich diese nicht durch meine Testreihen sichtbar machen können. Nun haben die Wichtel ihre mathematisch korrekte Daseinsberechtigung erfahren.

Vielen Dank Sekundogenitur!

“Beim hier als “Heinzelmann-Effekt” bezeichneten Verhalten handelt es sich wohl eher um das Gibbs’sche Phänomen (oder auch Ringing). Es benennt in der Mathematik das Verhalten, dass bei der in der Signalverarbeitung (und nicht nur in der .jpg-Komprimierung!) verwendeten Fourier-Transformation von stückweise stetigen, ableitbaren Funktionen in der Umgebung von Sprungstellen so genannte Überschwingungen auftreten. Dies ist eine Eigenschaft der Fourierreihen und lässt sich nicht prinzipiell vermeiden.”

Dieser Kommentar ist ein sehr gutes Beispiel für ein kompetentes und sachliches Eingehen auf einen Beitrag.

Natürlich freue ich mich sehr, daß der “kleine Kobold” für sein unerwünschtes Treiben nun eine Bestätigung erfährt. Ohne meine Testreihen hätte ich mir die oben beschriebenen Auswirkungen nicht vorstellen können.

Die humorvollen Beiträge sind köstlich, auf Lorio´s Saugblaser habe ich geradezu gewartet.

Der Bi-Ba-Butzemann

Heiner Muskulus

Für Praktiker

Anbei noch eine kleine Veranschaulichung zum Gibbs-Phänomen in der Fourier-Optik. Hier kann man sehen, was bei der Bildentstehung (Abbildung einer steilen Kante, z.B. Übergang grau-grün) schon im analogen Bild (!) auf der Sensorebene passiert. Noch vor der Umwandlung zum digitalen Signal wird ein rechteckiger Intensitätssprung zu der oszillierenden Kurve mit den typischen Überschwingern (Gibbs-Phänomen), wobei die Kantensteilheit des Intensitätssignals umso höher ist, je weiter die Blende geöffnet ist. Die Höhe der Überschwinger lässt sich allerdings auch bei Blendenzahl -> 0 nicht beliebig reduzieren. Ein ähnlicher Effekt tritt dann später bei der Rekonstruktion des digitalen Abtastsignals auf, wobei hier der Pixel-Pitch die mathematische Rolle der analogen Blendenöffnung übernimmt. Je dichter die Abtastung, umso steiler (schärfer) wird die Kante wiedergegeben, die Höhe der Überschwinger aber nähert sich einem endlichen Wert.

MR