Der Frühling naht – mit vielen neuen Büchern und Ausstellungen. Diesmal stellen wir Ihnen unter anderem einen neuen Katalog von Cindy Sherman und den neuen Fotoband von Viviane Sassen vor. Zudem besuchen wir Ausstellungen in Berlin und Hamburg:

Schon ihre erste große Fotoserie, die „Untitled Film Stills“, die zwischen 1977 und 1980 entstanden, machte sie berühmt: die 1954 geborene New Yorker Künstlerin Cindy Sherman. Schon mit dieser Serie definierte sie ihre grundlegende fotokünstlerische Position: Stets ist es Sherman selbst, die in ihrer Arbeit auftritt, in immer neue Rollen schlüpft. Mit den noch in Schwarzweiß fotografierten „Untitled Film Stills“ stellte Sherman Standfotos weiblicher Rollenmodelle aus TV-Serien und Filmen nach, stets auf der Suche nach den Klischees, die diesen Rollen anhaften. Heute veritable Klassiker der Fotokunst. Das Ziel war kritische Hinterfragung der Medien, eines postulierten Frauenbildes.

Cindy Sherman, Untitled Film Still #56 (1980)

Seitdem entstanden immer neue Serien, die Shermans Thema variieren, wie jetzt ein üppiges Katalogbuch zeigt, das alle wichtigen Arbeiten der Künstlerin vorstellt. „Rare-Screen-Productions“ oder „Centerfolds“ heißen weitere Serien, die Modeaufnahmen parodieren und Shermans Ruf als feministische Künstlerin festigen. Bereits Anfang der achtziger Jahre hat Sherman mit ihrer Arbeit weltweit Erfolg.

Einige Jahre später rücken das Grauen und der Horror, das Hässliche und Gruselige immer stärker in den Fokus Shermans: Eklige „Disgust Pictures“ inszeniert sie, mit vorgeblichen Leichen, Abfall, abgetrennten Körperteilen, die in Erbrochenem liegen. Nicht wirklich appetitlich, aber auch diese unbehaglichen Bilder bleiben im Gedächtnis. „Es gibt genügend Leute, die versuchen, schöne Bilder herzustellen oder das Schöne einzufangen, so dass ich seit je angezogen war von dem, was nicht als schön erachtet wird, von Dingen, die als heikel gelten“, hat Sherman einmal in einem Interview gesagt.

Cindy Sherman, Untitled #216 (1989)

Sherman ist eine der stilprägendsten Künstlerinnen unserer Zeit. 1982, vor dreißig Jahren, veröffentlichte der Verlag Schirmer/Mosel sein erstes Buch über Cindy Sherman. Viele sind diesem gefolgt. Der jetzt erschienene deutschsprachige Katalogband, der eine große Ausstellung im New Yorker MoMA begleitet, bietet Sherman satt, von den Anfängen bis heute. Und wer ist bitte die wahre Cindy Sherman? Fragt die MoMA-Kuratorin Eva Respini in ihrem Buchbeitrag. Und gibt die Antwort: „Es gibt keine wahre Cindy Sherman, nur unendlich viele Figuren, in denen sich die zahllos vermittelten Bilder widerspiegeln, von denen wir täglich bombardiert werden … und die letzten Endes unser Selbstbild beeinflussen.“

Ganz anders hingegen der neue Fotoband von Viviane Sassen. Die in Kenia aufgewachsene Fotografin, die heute in Amsterdam lebt, geht einen ungewöhnlichen Zwischenweg zwischen Reportage, Dokumentation, Modefotografie und Inszenierung, wie ihr jetzt im Prestel-Verlag erschienenes Buch zeigt.

Die in verschiedenen afrikanischen Ländern, vor allem in Kenia, Uganda und Tansania, entstandenen Arbeiten, eine Auswahl aus den Serien „Flamboya” und „Ultra Violet”, verstören vor allem in ihrer wuchtigen, grellen Farbigkeit. „Parasomnia“ hat die 1972 geborene Fotokünstlerin ihr Buch nach einer Schlafstörung genannt – und so fühlen sich diese Bilder auch an: wie ein sonderbarer Traum. Grelles Licht, dunkle Schatten, satte Farben – eine fremde Welt, dennoch unverkennbar Bilder der Gegenwart.

Viviane Sassen, „Corn“

Viviane Sassen, „Juice“

Viviane Sassen, „Nungwi“

Selten waren sich Kunst und Modefotografie so nah wie in diesem Werk. Man sieht, dass Sassen für Zeitschriften wie die „Vogue“ fotografiert, doch geht sie in ihrem neuen Buch über die Abbildhaftigkeit der Modefotografie weit hinaus: Absolut ungewöhnliche Bildideen kann man hier bestaunen, skurrile Posen, extreme Farben, aber auch Stillleben, die nie einen Hehl aus ihrer Künstlichkeit, aus ihrer Inszenierung machen.

Sassens fotografischer Stil mutet urban an, jung, aber gleichzeitig auch surreal und fremdartig. „Beim Fotografieren versuche ich, wieder das kleine Mädchen zu sein“, hat sie einmal gesagt. Eine Fremdartigkeit, so Sassen, die aus ihrer eigenen Biografie als Weiße in Afrika herrühre. In Afrika bleibe sie immer eine Fremde. Statt eines Vorworts ist dem Buch eine Kurzgeschichte des 1963 geborenen ugandischen Autors Moses Isegawa beigegeben, die Lust macht, mehr von ihm zu lesen.

Fotoarbeiten von Roswitha Hecke, das kann man ohne Übertreibung sagen, gehören zum Spannendsten, was die zeitgenössische Fotografie bereit hält. Man denke etwa an die New Yorker Reportagen der begnadeten Foto-Stilistin – etwa jene über den Detektiv Roy Finer. So ungewöhnlich wie der Alltag des Polizisten der New Yorker Mordkommission ist auch jener von Irene, einer Prostituierten, die im Zürich der Siebziger ein reichlich skandalöses Leben zwischen Straßenstrich und Bohème führte. Die 1944 geborene Hamburger Fotografin Roswitha Hecke war stets jenen zugetan, die anders waren. Boxer, Transvestiten, Liliputaner, Huren, bedürftige Kinder im Hamburger Hafenviertel – Hecke machte sich nie so viel aus den bürgerlichen Existenzen. Schon Anfang der siebziger Jahre zog die Fotografin nach Paris, fotografierte dort den Alltag der Transvestiten-Szene, lernt ihren langjährigen Lebenspartner, den Schriftsteller Wolf Wondratschek kennen, mit dem sie in den USA phantastische Reportagen entwickelt.

„Am meisten interessieren mich Figuren am Rande der Gesellschaft“, sagt Roswitha Hecke. Und auch das vor einigen Monaten erschienene, lange vergriffene Buch „Irene“ offenbart ein ebensolches, anderes Leben – in Zürich. Sie zeigt ihre Protagonistin im Alltag, in Cafés, bei einer Reise nach Rom oder bei ihrer Arbeit. Mit welchem Selbstbewusstsein die Protagonistin durch ihr Leben geht! Eine Provokation im Zürich der siebziger Jahre – intensiv in Szene gesetzt durch die Fotografin.

Roswitha Hecke, aus dem Bildband „Irene“

„Irene“, 1978 unter dem Titel „Liebes Leben“ erstmals erschienen, ist ein seltenes Buch: ein Buch, das man nicht aus der Hand legen will, weil die hier dargestellte Person dem Betrachter ganz nah kommt. „Irene wollte schön sein, eine Frau sein, frei sein. Sie war direkt und launisch wie ein Kind. Sie liebte den Flirt mehr als die Ehe. Spannung mehr als Harmonie. Sehnsucht mehr als Befriedigung. Und Distanz mehr als Berührung. Mit aller Konsequenz lebte sie ihr Leben danach“, sagt Roswitha Hecke über eine Frau, die sich der Blicke der Männer stets sicher sein konnte.

Irene wurde nicht alt. Schon mit 36 Jahren starb sie – bei einem Motorradunfall in Thailand. Ein kurzes, aber üppiges, pralles Leben als Hure, als Femme fatale, als Künstler-Muse, die Polke, Bowie, Warhol und Fellini kannte, als Königin der Nacht. Als selbstbewusste Frau, die Glamour und Anrüchigkeit auf so fotogene Art zu verbinden wusste.

Von Roswitha Hecke zu Nikolausz Günther Nakszynski alias Klaus Kinski: Das war der Kanzel-Prediger der Anti-Bourgoisie, der fluchende, schreiende, ewig zeternde, exzentrische Gegen-Held von Film und Bühne, der Schauspieler, der Bösewichten und Verrückten wie kaum ein anderer ein Gesicht geben konnte. Doch es gab auch den anderen Kinski. Der Mensch, der nicht nur wild, besessen, gepeinigt und bisweilen brutal war, sondern in seinem janusköpfigen dichterischen Ich auch sensibel, leise, verletzlich und anrührend.

Beat Presser, aus dem Bildband „Kinski“

Der vielleicht schönste bisher erschienene Bildband über Klaus Kinski wurde von Beat Presser fotografiert. Die beiden begegneten sich erstmals 1977 in Paris. Der gebürtige Basler, damals Fotograf und Redakteur der exquisiten, leider eingestellten Fotozeitschrift „The Village Cry“ wollte Kinski für das Magazin fotografieren – der Anfang einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit, die ihren Höhepunkt am Set der Kinski-Filme „Fitzcarraldo“ (1981) und „Cobra Verde“ (1987) fand.

Seine Set-Fotografien in dem schmalen, aber wunderbar gestalteten Band, kreisen ganz um die Figur Kinskis. Entstanden sind sie im Dschungel Perus und in der Steppe Ghanas, an Orten also, die so exotisch sind, wie das Antlitz des Porträtierten. Die Gestik und Mimik, die aufgerissenen Augen, das wilde Haar, der zur Grimasse verzerrte Mund, all diese Facetten Kinskis kennt man, doch mag man nicht aufhören, ihn wieder und wieder zu betrachten.

Beat Presser, aus dem Bildband „Kinski“

Werfen wir noch einen Blick auf die großen Ausstellungen des Monats März:

Helmut Newton: Thierry Mugler, Monte Carlo 1998

Polaroid

© Helmut Newton Estate

Das 2004 eröffnete Museum für Fotografie – im ehemaligen Landwehr-Kasino in der Charlottenburger Jebensstraße 2 beherbergt als besondere Attraktion die Sammlung der Helmut Newton Stiftung, die der in Berlin geborene Fotograf kurz vor seinem Unfalltod gegründet hat. In einer ständigen Ausstellung widmet man sich hier dem fotografischen Vermächtnis Newtons. Zur Zeit ist hier auch die Ausstellung „Helmut Newton Polaroids“ zu bewundern, die aufgrund des Besuchererfolges nun bis zum 20. Mai verlängert wurde. Anhand von über 300 Fotografien wird ein repräsentativer Überblick von Newtons Polaroids gezeigt. Den Vorwurf, dass diese Bilder nicht perfekt genug seien, konterte Newton mit dem Argument: „Doch das war ja gerade das Spannende – die Spontanität, das Schnelle.“ Ab Juni, so verrät Matthias Harder, der Leiter der Stiftung, schon heute, ist eine Ausstellung zu Newtons drei ersten Büchern geplant, die zuvor im Museum of Fine Arts in Houston zu sehen war.

Boris Mikhailov, Salt Lake, 1986 / 1997

© Boris Mikhailov / Leihgabe der Kunststiftung Bernhard Sprengel und Freunde

Boris Mikhailov, ohne Titel, aus der Serie „Black Archive“, 1968-1979 / Boris Mikhailov, ohne Titel, aus der Serie „Case History“, 1997-1999

Courtesy Galerie Barbara Weiss, Berlin / Sammlung Berlinische Galerie

Copyright Boris Mikhailov

Das Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, die Berlinische Galerie, gehört zu den ältesten Foto-Institutionen der Stadt. Gerade die Sonderausstellungen werden regelmäßig zu Publikumsmagneten. Aktuell zu sehen ist eine Schau von Boris Mikhailov. Seine Austellung „Time is out of joint. Fotografien 1966 – 2011“ wird bis zum 28. Mai gezeigt. Mikhailov ist der große Chronist des sozialen Wandels nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Der 1938 geborene Ukrainer lebt in seiner Heimatstadt Charkow und in Berlin – soeben wurde er mit dem „SPECTRUM“-Preis für Fotografie der Stiftung Niedersachsen ausgezeichnet: „Mit Boris Mikhailov ehrt die Stiftung Niedersachsen einen der herausragenden Fotografen der Gegenwart … Das Œuvre von Boris Mikhailov ist in seiner Vielschichtigkeit von herausragender internationaler Strahlkraft und Vitalität“, so Jurymitglied Inka Schube.

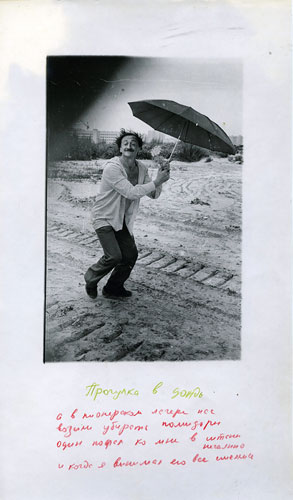

Charles Brittin, Peace Tower, 1966

Silberfarbbleichabzug

Getty Research Institute, Los Angeles, CA

© J. Paul Getty Trust

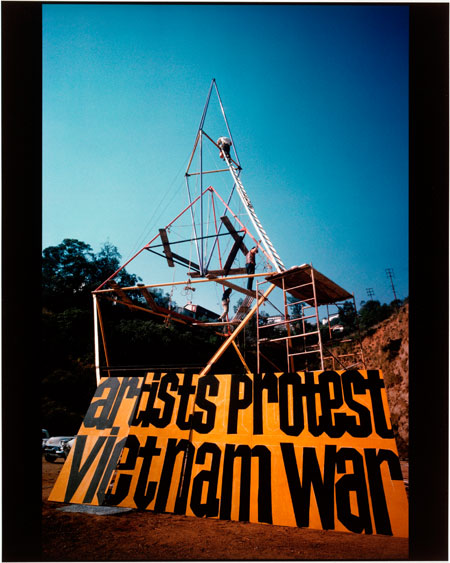

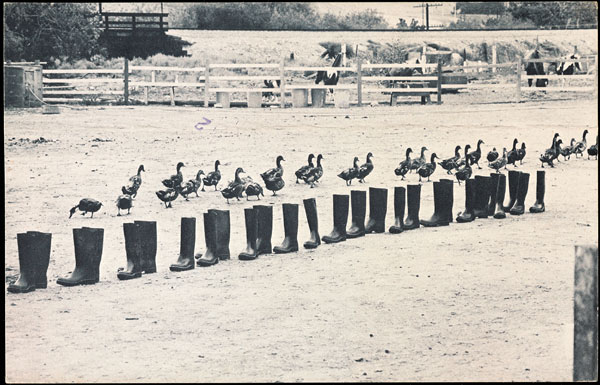

Eleanor Antin, 100 BOOTS Move On, 1971 – 1973

Halbton Reproduktion

Getty Research Institute, Los Angeles, CA

© Eleanor Antin

Sensationell ist das Ausstellungsprogramm des Martin-Gropius-Baus in der Niederkirchnerstraße 7, wo immer wieder internationale Top-Ausstellungen zu sehen sind, wie derzeit „Ai Weiwei in New York – Fotografien 1983-1993“. Die Ausstellung „Pacific Standard Time. Kunst in Los Angeles 1950–1980“, die ab dem 15. März bis zum 10. Juni im Gropiusbau präsentiert wird, zeigt unter anderem auch hochkarätige Fotografien, wie etwa 50 Arbeiten von Julius Shulman – dem bedeutendsten Architekturfotografen der amerikanischen Nachkriegsfotografie. Mehr als dreißig Jahre fotografierte er Häuser der Moderne, von Richard Neutra, Frank Lloyd Wright oder Frank O’Gehry – viele machte er dadurch zu Ikonen der Architektur.

Roman Bezjak, „Post, Skopje“, aus der Serie „Sozialistische Moderne“

Roman Bezjak, „Verkehrsministerium, Tiflis“, aus der Serie „Sozialistische Moderne“

Zum Abschluss möchten wir noch auf eine Ausstellung in Hamburg hinweisen. Roman Bezjak und Dirk Reinartz sind in der Galerie Robert Morat zu sehen. Der 1962 im ehemaligen Jugoslawien geborene, heute in Hamburg lebende Fotograf Roman Bezjak ist ein Spurensucher der „Ostmoderne“. Seit Jahren bereist er die postsozialistischen Länder – und fotografiert ihr architektonisches Erbe. „Archäologie einer Zeit – Sozialistische Moderne“ heißt sein Langzeitprojekt: Bilder, welche die heute bereits historisch gewordene Baukultur urbaner Landschaften Osteuropas in den Fokus rücken. „Im Osten bestand für den standardisierten industriellen Wohnungsbau eine ökonomische Notwendigkeit, um die große Wohnungsnot zu bekämpfen“, erklärt Bezjak und fotografierte mit der Großbildkamera Wohn- und Repräsentativ-Bauten, Kulturpaläste und Hotels in der DDR, in Russland, der Ukraine, Mazedonien, Albanien – in beinahe allen Ländern Osteuropas. Gebäude, die zum Teil dahin bröckeln, zerfallen, deren architektonischer Wert kaum erkannt ist – die es bald nicht mehr geben wird.

Dirk Reinartz, „o.T.“, aus der Serie „St. Georg“, 1981

Dirk Reinartz, „o.T.“, aus der Serie „St. Georg“, 1981<

Neben Roman Bezjak ist in der Galerie Robert Morat auch eine Schau des im Jahr 2004 im Alter von nur 56 Jahren verstorbenen Dirk Reinartz zu sehen, der bereits als sehr junger Reportagefotograf in der Redaktion des „Stern“ arbeitete. Auch sein fotografischer Zugriff ist bedächtig. Nicht die fotografische Inszenierung soll sprechen, nein, das Sujet, die Menschen, die er ins Bild brachte – sie sollten gleichsam aus sich selbst heraus wirken. Dirk Reinartz fand in St. Georg für ihn sehr typische Bilder: der Alltag der sogenannten „kleinen Leute“, ein ganzer Kosmos Leben. 1981 fotografiert, von „Merian“ in Auftrag gegeben, aber damals nicht erschienen. Warum? Vielleicht, weil die Melancholie zu groß ist, die in diesen leisen Bildern steckt.

Am Ende von Foto-Frisch steht wie immer eine Empfehlung, Fotokunst käuflich zu erwerben. Man kann in Onlinegalerien fündig werden, bei Fotokunst-Galerien, auf Kunstmessen, in Auktionshäusern, bei Kunsthändlern – oder auch in den Ateliers der Künstler selbst. Wir möchten Ihnen in Zukunft Arbeiten vorstellen, die wir für sammlungswürdig halten – angeboten von seriösen Galerien, Verlagen oder Händlern.

Schon im vergangenen Monat hatten wir eine Edition der Salzburger Galerie Fotohof empfohlen – und in diesem Monat möchten wir noch einmal auf die vorzüglichen Editionen der österreichischen Foto-Institution hinweisen. Diesmal allerdings müssen Interessenten ihren Geldbeutel ziemlich weit öffnen, denn das 2002 erschienene 11teilige Set mit Farbfotografien von Joachim Brohm, „Areal“ betitelt, kostet 9000 Euro.

aus: Joachim Brohm, Areal, Ein fotografisches Projekt 1992 – 2002

Doch glauben wir an diese Investition, denn die 11 Fotoarbeiten, Größe 50×40 cm, im Passepartout, signiert, sind nur in einer Auflage von 11 Exemplaren erschienen – und der 1955 geborene Fotokünstler und Professor für Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig gilt schon heute als international bekannter Klassiker der dokumentarischen Fotografie.

(Marc Peschke)

Sehr gut

Wenn es einen guten Grund gibt photoscala zu lesen dann sind es die Beiträge von Marc Peschke.

——————

Volle Zustimmung

Gau