In Berlin sind derzeit Arbeiten von W. Eugene Smith, einem der ganz großen Reportagefotografen des 20. Jahrhunderts, in einer großen Retrospektive zu bewundern:

In Berlin sind derzeit Arbeiten von W. Eugene Smith, einem der ganz großen Reportagefotografen des 20. Jahrhunderts, in einer großen Retrospektive zu bewundern:

Information des Martin-Gropius-Baus:

W. Eugene Smith – Fotografien

Eine Retrospektive

W. Eugene Smith, geboren 1918 in Wichita / Kansas und gestorben 1978 in Tucson / Arizona, hat sich seit den 1940er Jahren als politisch und sozial engagierter Fotojournalist in den USA einen Namen gemacht. Viele seiner Bildreportagen sind bei Life erschienen, dem wichtigen Magazin für Fotojournalismus, das 1936 in New York gegründet wurde. Smith sah in der Fotografie mehr als nur die Illustration zu einem Text und hat oft bei den Redakteuren mehr Mitsprache beim Gestalten eines Fotoessays eingefordert. Seine immens aufwendig recherchierten und emotional bewegenden Reportagen setzten in den 1940er und 1950er Jahren neue Maßstäbe für die fotojournalistische Praxis.

Bereits als Fünfzehnjähriger begann Smith zu fotografieren, angeregt von seiner Mutter, einer passionierten Hobbyfotografin. Nach dem Selbstmord seines Vaters in Folge der Wirtschaftskrise, studierte Smith zunächst 1936 an der University of Notre Dame, Indiana. Er träumte davon, Fotograf zu werden und zog nach New York. Dort besuchte er das New York Institute of Photography.

W. Eugene Smith; Stahlwerkarbeiter, Pittsburgh, 1955

Silbergelatineabzug, 15,1 x 21,5 cm

Center for Creative Photography, University of Arizona: W. Eugene Smith Archive / Geschenk des Künstlers

© The Heirs of W. Eugene Smith, courtesy Black Star, Inc., New York

Seinen beruflichen Einstieg fand er 1937 als Fotoreporter bei Newsweek. Ein Jahr später wurde er freier Mitarbeiter für die Agentur Black Star und seine Aufnahmen erschienen bei Harper’s Bazaar, Collier’s, Time und bei Life. Mit Life entwickelte sich daraufhin eine mehrjährige, umfangreiche Zusammenarbeit.

Nach Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg fertigte Smith zunächst für das Magazin Parade Propagandaaufnahmen zur Unterstützung der US-amerikanischen Truppen. Dann, als Korrespondent des Magazins Flying, nahm er an Aufklärungsflügen teil und fotografierte aus der Luft. 1944 wurde er erneut bei Life – dieses Mal als Kriegskorrespondent – angestellt und hielt die Schlacht von Saipan und die Landungen der Amerikaner auf den Inseln Iwojima und Okinawa fest. Im Zuge der Kämpfe veränderte sich der Stil seiner Aufnahmen: Statt enthusiastischer Darstellungen zeigte er das immense Leid der Zivilbevölkerung und entwickelte eine Bildperspektive, die den Betrachter emotional einbezog. Smith wurde am 22. Mai 1945 selbst schwer verletzt und musste bis 1947 mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Den symbolischen Neubeginn verkörperte für ihn das erste Foto nach seiner Verwundung. A Walk to Paradise Garden zeigt seine beiden jüngeren Kinder beim Betreten einer sonnendurchfluteten Lichtung. „Während ich meinen Kindern ins Unterholz und zu der Gruppe höherer Bäume folgte – wie sie sich an jeder ihrer kleinen Entdeckungen erfreuen konnten! – und sie betrachtete, wusste ich auf einmal, dass ich trotz alledem, trotz aller Kriege und aller Niederlagen an diesem Tag, in diesem Augenblick ein Sonett auf das Leben und auf den Mut, es weiterzuleben, anstimmen wollte.“ (1954)

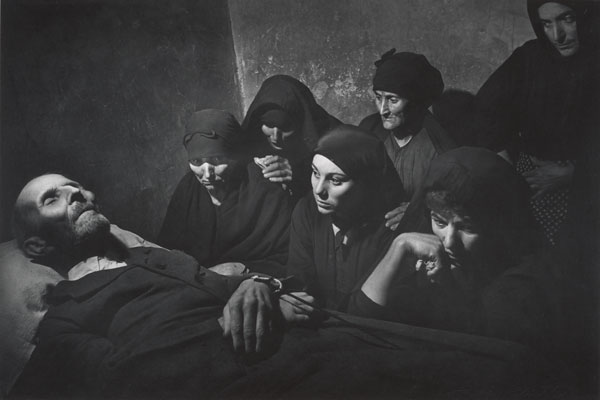

Nach seiner Genesung arbeitete er erneut für Life. Besonders Dokumentationen, die das engagierte Wirken einfacher Menschen zeigten, beeindruckten die Leser. In The Country Doctor (erschienen 1948) begleitete er mehrere Wochen einen jungen Landarzt aus der Nähe von Denver bei seiner Arbeit. Sein Beitrag Nurse Midwife (erschienen 1951) über die schwarze Hebamme Maud Callen entstand vor dem Hintergrund von Rassendiskriminierung und des aktiven Wirkens des Ku-Klux-Klans im Süden der USA. Smith veränderte beim Entwickeln der Abzüge die Lichtregie, um die emotionale Atmosphäre – zum Beispiel während einer Geburt – zu verdichten und um Anteil an der aufopfernden Arbeit der Hebamme zu wecken. Sein soziales Engagement fand jedoch nicht immer Zustimmung wie bei der unveröffentlichten Reportage (1950) über die Kampagne zur Wiederwahl von Clement Attlee, dem Kandidaten der britischen Labourpartei. Life gedachte mit dem Bericht indirekt die Position der Liberalen zu stärken, indem die Folgen der staatlichen Wirtschaftspolitik unter Attlee kritisch dargestellt würden. Smiths Berichterstattung weckte jedoch Sympathie für Attlees Programm und den Kandidaten selbst. Mit der Reportage Spanish Village (erschienen 1951) hatte Smith mehr Erfolg. Er wollte einen Eindruck von den Lebensverhältnissen in einem faschistischen Regime vermitteln. Nach Erhalt der nötigen Fotoerlaubnis recherchierte er zwei Monate vor Ort und wählte ein abgeschiedenes Dorf in der Extremadura für die Aufnahmen aus. Etliche der Fotografien erinnern mit ihrem strengen Helldunkel und ihrer klar gebauten Komposition an malerische Vorbilder und vermitteln mittels dieser Stilisierung ein Gefühl für die Schwere und auch die Schönheit des dortigen Lebens.

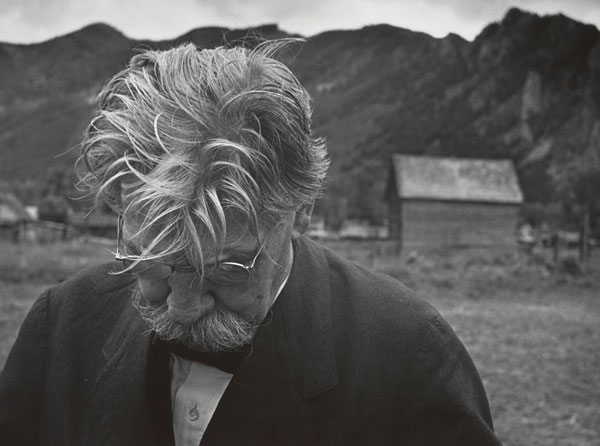

W. Eugene Smith, Albert Schweitzer, Aspen Colorado, 1949

Silbergelatineabzug, 24,7 x 33,2 cm

Center for Creative Photography, University of Arizona: W. Eugene Smith Archive / Geschenk des Künstlers

© The Heirs of W. Eugene Smith, courtesy Black Star, Inc., New York

Smiths Beitrag über Albert Schweitzers Wirken in Lambaréné sollte der letzte für Life werden: Die fehlende Mitsprache bei Bildauswahl und Layout waren für ihn nicht mehr hinnehmbar und er verließ die Zeitschrift nach Erscheinen des Essays A Man of Mercy im November 1955.

Eine berufliche Alternative bot die Mitgliedschaft bei Magnum, der 1947 gegründeten Agentur für Fotografen. Im Auftrag von Stefan Lorant begann Smith eine umfassende Reportage über die Stadt Pittsburgh und ihre Eisenhütten, die ihn die nächsten Jahre beschäftigte und an seine finanziellen und persönlichen Grenzen brachte. Statt der mit Lorant verabredeten 100 Abzüge entstanden 13.000 Aufnahmen, aus denen er einen Essay komponierten wollte, der ganz seinen Überzeugungen entsprach. 1958 wurden 88 Fotografien im Popular Photography’s Annual publiziert, als Gesamtwerk ist der Essay nie erschienen.

1957 hatte sich Smith, der für seinen exzessiven Arbeitsstil bekannt war, von seiner Familie getrennt und war in die Sixth Avenue, 821, in New York gezogen. In dem Haus verkehrten und probten viele bekannte Jazzmusiker und Smith, der ein begeisterter Musikliebhaber war, fotografierte und dokumentierte während der nächsten Jahre dieses kreative Umfeld. So zeichnete er die Arbeitsatmosphäre auch auf 1740 Tonbändern auf, die erst 1998 in seinem Nachlass gefunden wurden. Außerdem fotografierte er von seinem Fenster aus Straßenszenen und arbeitete zeitgleich über den Bau einer psychiatrischen Klinik in Haiti.

Ein Auftrag der Cosmos PR Agentur, das Unternehmen Hitachi Ltd. zu fotografieren, führte Smith 1961 für ein Jahr nach Japan. In seinem 1963 erschienenen Buch stellte er den Kontrast zwischen dem modernen Japan und den tief verwurzelten Traditionen in den Mittelpunkt. Ein Jahrzehnt später widmete er sich mit der erschütternden Serie über die Minamata-Krankheit erneut der forcierten Modernisierung Japans und ihren schwerwiegenden Folgen. Grund für die Erkrankungen war die vom Chemiekonzern Chisso verursachte Umweltverschmutzung: Der Konzern hatte quecksilberhaltiges Abwasser in der Nähe der Stadt Minamata ins Meer geleitet. Das Komitee zur Verteidigung der Opfer beauftragte Smith, die humane und ökologische Katastrophe zu dokumentieren und der Fotograf, der sich persönlich sehr für dieses Projekt engagierte, zog mit seiner zweiten Frau, Aileen Mioko Smith, nach Minamata. Während seiner Recherchen wurde er vom Werkschutz verprügelt und schwer verletzt. Mit seinen Bildern, die bei Life und in seinem Buch A Warning to the World … Minamata veröffentlicht wurden, trug er wesentlich zur Publikmachung und Aufklärung des Falles bei.

Smith fotografisches Werk wurde mit Beginn der 1970er Jahre zunehmend museal gewürdigt. Sein Foto A Walk to Paradise Garden hatte Edward Steichen für die Ausstellung The Family of Man (1955) als symbolgebendes Schlussbild gewählt, doch erst 1971 fand die erste Retrospektive Let Truth Be the Prejudice im Jewish Museum in New York statt. 1977 zog der schwer kranke Smith nach Tucson / Ariziona und übernahm an der dortigen Universität im letzten Lebensjahr eine Lehrtätigkeit.

Im Center of Creative Photography in Tuscon ist sein Nachlass archiviert. Das International Center of Photography, New York, vergibt seit 1980 in Anerkennung von Smiths humanen Engagement das W. Eugene Smith Memorial Fund- Stipendium.

W. Eugene Smith, Die Totenwache, 1950

Silbergelatineabzug, 22,2 x 33,1 cm

Center for Creative Photography, University of Arizona: W. Eugene Smith Archive / Geschenk des Künstlers

© The Heirs of W. Eugene Smith, courtesy Black Star, Inc., New York

Ausstellung:

W. Eugene Smith: Fotografien. Eine Retrospektive

25. September bis 27. November 2011

Martin-Gropius-Bau am Potsdamer Platz

Berlin

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag 10 – 20 Uhr, Di geschlossen

Katalog:

Kehrerverlag Heidelberg

W. Eugene Smith

ISBN: 978-3-86828-255-9

Buchhandelsausgabe: 39,80 €

Museumsausgabe:29 €

Webseite:

W. Eugene Smith Memorial Fund

* Ich bin ein Idealist. Oft wünschte ich mir, ein Künstler in einem Elfenbeinturm zu sein. Doch es ist zwingend, dass ich mit Menschen spreche, also muss ich diesen Elfenbeinturm verlassen. Deswegen bin ich Journalist – Fotojournalist. Aber ich bin immer hin- und hergerissen zwischen der Haltung eines Journalisten, der Chronist von Fakten ist, und der eines Künstlers, der oft notwendigerweise mit den Fakten auf Kriegsfuß steht. Mein grundsätzliches Anliegen ist Ehrlichkeit, vor allem Ehrlichkeit mit mir selbst …– W. Eugene Smith

(thoMas)

“Ich bin ein Idealist”

Tja, ich bin keiner. Was Idealismus anrichtet, müssen wir auf schockierende Art und Weise täglich feststellen, z.B. wenn wir einkaufen gehen, uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen, die Zeitung lesen, in der Arbeit sitzen oder einfach nur spazieren gehen. Wenn Künstler Idealisten werden uns sich einer “Idee” anschließen, haben sie den Faden zum göttlichen in den meisten Fällen bereits gänzlich verloren.

– O

Wo Sie

in den genannten Lebensbereichen Idealismus orten, erschließt sich mir nicht – hingegen scheinen Sie mir zu jenen bedauernswerten Individuen zu gehören, die Idealismus brandmarken, um sich Ihrer eigenen Nichtigkeit nicht stellen zu müssen.

“Tja, ich bin keiner.” Schade drum.

[quote=Gast]Was Idealismus anrichtet, müssen wir auf schockierende Art und Weise täglich feststellen, … [/quote]

Oberflächlich gesehen mag das so erscheinen. Wenn man tiefer blickt, wird man feststellen, dass diejenigen, die sich einer Idee bemächtigen, sie pervertieren und für Machtausübung missbrauchen, das genaue Gegenteil von Idealisten sind.

[quote=Gast]Wenn Künstler Idealisten werden uns sich einer “Idee” anschließen, haben sie den Faden zum göttlichen in den meisten Fällen bereits gänzlich verloren.[/quote]

Das ist nicht mehr als eine These, dazu noch reichlich unscharft formuliert.

ROG

Forumskommentare/Idealismus

[quote=Gast]Tja, ich bin keiner. Was Idealismus anrichtet, müssen wir auf schockierende Art und Weise täglich feststellen, z.B. wenn wir einkaufen gehen, uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen, die Zeitung lesen, in der Arbeit sitzen oder einfach nur spazieren gehen. Wenn Künstler Idealisten werden uns sich einer “Idee” anschließen, haben sie den Faden zum göttlichen in den meisten Fällen bereits gänzlich verloren.

– O[/quote]

Das steil absinkende Niveau der Kommentare in diesem Block nähert sich ungeahnten Tiefen. Einerseits die persönlichen Kleinkriege zwischen “Analogen” und “Digitalen” oder “Canonianern” und “Nikonianern” etc. (insbesondere möchte ich hier plaubel, spanier, no photo plaease erwähnen, die wahrscheinlich überhaupt nicht mehr fotografieren, weil sie zu beschäftigt sind hier geistigen Müll abzuladen) andererseits solche, wie der zitierte, die nichts aber auch gar nichts mit den Inhalten der Beiträge zu tun haben, also entweder von absolutem Desinteresse und übersteigertem Mitteilungsbedürfnis zeugen oder aber von der Unfähigkeit zu lesen bzw. zu verstehen. Die Qualität der Inhalte der Kommentare steht der Qualität der Artikel diametral entgegen gesetzt. Gott sei Dank scheinen die Macher diese Blogs aber auch Idealisten zu sein, ansonsten ist mir schleierhaft, woher sie noch die Energie nehmen, solch ein Blog weiterzuführen: Derzeit ist das nichts anderes als Perlen vor die Säue werfen. An den Verf. des von mir zitierten Kommentars: Ihr Kommentar ist bei weitem nicht der schlimmste, es trifft Sie nur, weil das der berühmte Tropfen war.

Zum Idealismus: Ich weiß nicht, wie man nicht begreifen kann, dass sich Smith hier auf die Fotografie bezieht. Er war ein Idealist des Fotos, besser noch: ein Besessener. Ihm wurde extra ein Stipendium eingerichtet, damit er an der Notre-Dame University Fotografie studieren konnte: er schmiss es, weil ihm der Anspruch des Studiums nicht genügte. Er verkaufe bereits im Teenager-Alter Fotos, später vernichtete er dieses Frühwerk, weil es seinen Ansprüchen nicht genügte. Er schmiss mehrere lukrative Festanstellungen, um seine Freiheiten zu wahren. Das ist hier mit Idealist gemeint. Und zum Kommentar: Sie verwechseln Idealisten mit Ideologen. Künstler müssen immer auch Idealisten sein, wenn sie sich nicht abhängig machen wollen. “Wenn Künstler Idealisten werden uns sich einer “Idee” anschließen, haben sie den Faden zum göttlichen in den meisten Fällen bereits gänzlich verloren.”: Was für eine Sülze: Wenn Smith eine bestimmte Idee, eine Vorstellung von Fotografie hat, die er konsequent verfolgt, dann ist das schon im Ansatz mehr als die meisten Fotografen jemals zustande bringen werden. Kunst hat auch nichts mit einem Faden zum Göttlichen zu tun! Kunst ist das Ergebnis von Idee + einer Riesenmenge Arbeit. Ganz in Stieglitz Sinne hat Smith seine Fotografie auch durch konsequente und intensive Arbeit in Dunkelkammer zu Kunst gemacht. Wer zwei Wochen(!) an nur einem Abzug arbeitet, der hat eine sehr genaue Idee(!) von dem was erreichen will. Aber solche Einsichten werden Ihnen wahrscheinlich eh verschlossen bleiben.