Einst das Standard-Aufnahmeformat, ist das Kleinbildformat mit dem Aufkommen der elektronischen Bildaufzeichnung eine Seltenheit geworden. Die einen meinen, dass die Sensorgröße heute dank moderner Technologien für die Bildqualität und -gestaltung keine Rolle mehr spiele. Andere verneinen dies und berufen sich dabei auf Euklid und eigene Erfahrungen. Doch wer hat recht? Ein Beitrag zu den Hintergründen der Foto-Formate:

Rose in der Morgensonne auf Leica-Format.

Das Leica-Format

Als Oskar Barnack, begeisterter Naturfotograf und Chefkonstrukteur bei Ernst Leitz in Wetzlar, seinerzeit 1911 seine 13×18-cm-Großformatkamera zu unhandlich wurde, um sie durch die Landschaft zu tragen, baute er sich eine kompakte Kamera „für immer dabei“, wie man heute sagen würde: Die Leitz-Camera, kurz: LEICA. Als Aufnahmemedium wählte er den Kinofilm, zunächst angeblich mit dem Film-Bildformat von 18×24 mm. Dabei zeigte sich, dass die Ergebnisse nicht wirklich zufriedenstellend waren. Sicherlich lag das auch an der damaligen Qualität des Filmmaterials.

Eine viel gewichtigere Einschränkung war aber das Verhältnis von Vorder- zu Hintergrund, das von Bilddiagonale, daraus resultierender Brennweite und Blendenöffnung bestimmt wird: Je länger die Bilddiagonale, desto länger muss die Brennweite sein, um den gleichen Bildwinkel zu ergeben. Je länger jedoch die Brennweite ist, desto kleiner wird wiederum die Schärfentiefe bei gleicher Blende. Und je kleiner die Schärfentiefe, desto mehr tritt der Hintergrund in den Hintergrund und das Hauptmotiv hervor.

Als Oskar Barnack dann das Kinoformat auf 24×36 mm verdoppelt hat, hat er nicht nur die Aufnahmequalität verbessert, sondern auch (wohl ungewollt) eine Art „Goldenen Schnitt“ getroffen: Die resultierenden Brennweiten liefern bereits in Verbindung mit nur einigermaßen lichtstarken Blendenöffnung von 2,8-5,6 ein sehr harmonisches Verhältnis von Vorder- zu Hintergrund. Es sind keine extrem lichtstarken Optiken nötig (die nur eine sehr eingeschränkte Abbildungsleistung bringen), wie sie bei kleineren Formaten, also kürzeren Brennweiten, nötig wären, um den Hintergrund verschwimmen zu lassen. Noch bedarf es extrem kleiner und lichtschwacher Blendenöffnungen, mit den verbundenen langen Belichtungszeiten, wie sie z.B. beim Großformat nötig sind, um überhaupt etwas scharf zu bekommen (Abhilfe schaffte dann die Anpassung der Bildebene an die (liegende) Objektebene nach Scheimpflug. Aber das ist eine andere Geschichte.).

Dieses harmonische Verhältnis aus Handlichkeit, Lichtstärke der Optiken und Freistellungsmöglichkeiten war es, was den weltweiten Siegeszug des sogenannten „Leica-Formats“ – später allgemein bekannt als „Kleinbild“, oder von Nikon im Digitalen „FX-Format“ getauft – begründet hat: Bei kleineren Bilddiagonalen (und damit Aufnahmeformaten) leidet die Bildqualität, bei größeren Bilddiagonalen werden die resultierenden Brennweiten schnell unhandlich.

Alle Versuche, andere Bildformate zu etablieren, waren bislang nur von kurzer Dauer: Der Pocketfilm (Aufnahmeformat 13×17 mm) ist ebenso verschwunden wie der Mittelformat-Rollfilm (Nennformat 4,5×6 bis 6×9 cm) im Breitenmarkt. Auch die freie Formatwahl beim „Advanced Photo System“ (APS; Aufnahmeformat ca. 17×30 mm) konnte nie richtig Fuß fassen – trotz aller Zusatzfunktionalität und trotz der Fortschritte in der Qualität des Filmmaterials 85 Jahre nach der Ur-Leica. Da das kleinere APS-Format statt einer Verbesserung eine Verschlechterung der Bildqualität ergab, war der damalige Tenor: „Was soll das?“

Film und Sensor

Mit dem Aufkommen der ersten Bildsensoren trat die Bildgestaltung erstmal in den den Hintergrund. Es war ähnlich wie mit dem sprechenden Hund: Was er spricht, ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass er überhaupt spricht.

Die erste elektronische Kamera, die ich in der Hand gehalten hatte, hatte eine Auflösung von 320×200 Pixeln. Ein Jahr später hatte ein Kollege sich dann eine Canon PowerShot A50 gekauft – mit bereits 1280×960 Pixeln. Meine Nikon CoolPix E950 (Werbeslogan: „Digital Maximum“) hatte ein paar Monate später dann schon 1600×1200 Pixel. Sicher, damit waren noch keine Poster druckbar. Sie war aber handlich und leistete zur spontanen Dokumentation und auf Partys wertvolle Dienste. Es sind Bilder entstanden, die das Leben vereinfacht haben und die mit Film nie entstanden wären: Hat man sich vorher allein auf eine Skizze zur Dokumentation verlassen müssen, auf der man vermeintlich unwichtige Details nicht festgehalten hat, war es jetzt dank des zusätzlichen Fotos möglich, vergessene Details gegebenenfalls nachträglich zu rekonstruieren – und zwar ohne warten zu müssen, bis der Film voll und entwickelt war. Auch konnte man dank des sofort verfügbaren Fotos die Kollegen am anderen Ende der Welt direkt und bildlich fragen, was jeweils mindestens tausend Worte ersparte. Von der Bequemlichkeit, mit der es jetzt möglich war, Partyfotos zu verteilen, ganz zu schweigen.

Erst als es technisch möglich wurde, Sensoren mit 6-8 Megapixeln zu bauen, wurde es wieder interessant, über Bildgestaltung und damit Aufnahmeformate nachzudenken. Doch damit traten zwei Probleme auf: Die Struktur des Sensors und die Abbildungsleistung der Objektive. Bei Film kann die Dicke der lichtempfindlichen Schicht praktisch vernachlässigt werden; Film kann als zweidimensionale Fläche angesehen werden. Damit ist es quasi unerheblich, unter welchem Winkel das Licht vom Objektiv auf den Sensor fällt: Das Licht konnte auch sehr flach auf den Film fallen, was es erlaubte, sehr kompakte Kameras wie zum Beispiel die Rollei 35 oder die Minox 35 GT zu bauen.

Im Gegensatz dazu hat ein Sensor eine dreidimensionale Struktur. Die lichtempfindliche „Schicht“ besteht dabei aus „Röhrchen“, in die das Licht möglichst senkrecht einfallen muss. Fällt es schräg auf die Oberfläche, wird es abgeschattet und nur anteilig registriert. Je weiter nun ein Pixel vom Bildzentrum entfernt liegt, desto flacher fällt das Licht naturgemäß ein – und desto weniger kommt davon im Inneren des lichtempfindlichen Röhrchens an.

Um diesen Effekt abzumildern, werden vor dem Röhrchen Mikrolinsen angebracht, die das Licht vom Objektiv in das Innere des Pixels lenken sollen. Da aber das Licht aus jedem Objektiv unter einem anderen Winkel auf den Sensor trifft, ist dies in der Regel nur eine Hilfslösung. Nur bei Kameras mit fest verbautem Objektiv, wie z.B. Fujifilms X100, können die Mikrolinsen exakt auf das Objektiv angepasst werden, was es wiederum erlaubt, das Objektiv näher an den Sensor zu rücken. Dies funktioniert aber nur mit Festbrennweiten und auch nur, wenn sie nicht gewechselt werden können.

Objektive für Digitalkameras

Eine weitere Schwierigkeit entsteht durch die Art, wie wir uns heute Bilder ansehen: Wurden zu Filmzeiten die Bilder standardmäßig auf 10×15 cm vergrößert, und nur in seltenen Ausnahmen auch mal auf 40×60 cm, werden Bilder heute bei 400 % Vergrößerung am Monitor inspiziert – was bei nur 12 Megapixeln bereits einer Vergrößerung auf 3×4 Meter, also Plakatwand, entspricht. Dabei beträgt der Betrachtungsabstand aber nicht die für Plakatwände üblichen 4 oder mehr Meter, sondern nur 40 cm.

„Pixelpeeping“ ist zum Volkssport geworden: Jedes Feld-Wald-und-Wiesen-Objektiv für den Breitenmarkt wird jetzt danach beurteilt, wie es sich in (für die Praxis meist irrelevanten) Extremsituationen verhält. Dabei zählt oft, unter Ignoranz aller physikalischer Grenzen, nur das perfekte Pixel. Das Bild an sich ist für viele zweitrangig geworden. Jüngst las ich einen „Testbericht“, in dem moniert wurde, dass eine Hochleistungsoptik in den letzten 1-2 % des KB-Bildkreises (also in den äußersten Ecken des Bildes) ganz leicht verzeichnet, was zur Abwertung führte. Wohlgemerkt: Diese Verzeichnung war nur sichtbar in der 100-%-Ansicht, und auch nur, wenn man gezielt danach suchte.

Nun wird es aber um so schwieriger und aufwendiger – und damit kostspieliger – eine extrem hohe Abbildungsleistung über den gesamten Bildkreis zu erhalten, je größer dieser Bildkreis ist. Waren früher „normale“ Menschen glücklich mit einem scharfen Bild auf 10×15 cm, so stellen sie heute Ansprüche, die jenseits dessen sind, was physikalisch-technisch mit einem für sie vertretbarem finanziellen Aufwand erreichbar ist. Was also tun?

Eine Möglichkeit, die Kosten trotzdem für ein breiteres Publikum bezahlbar zu halten, besteht darin, den Bildkreis zu verkleinern: Je kleiner der Bildkreis, desto einfacher ist es, eine hohe Abbildungsqualität zu erreichen. Natürlich muss ein Objektiv für einen kleineren Sensor bei gleicher Pixelanzahl eine höhere Auflösung bringen – allerdings nur über einen kleinen Bereich in der Bildmitte, was, wie gesagt, sehr viel einfacher erreichbar ist, als eine etwas niedrigere Auflösung über einen größeren Bildkreis. Daher ist es zum Beispiel möglich, für 400-500 Euro Kameras mit Kleinstsensoren zu bauen, die gestochen scharfe 2 µm Auflösung bzw. 10 Megapixel abliefern.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, die Lichtstärke der Objektive zu begrenzen: Zwar bedarf es eines großen Blendendurchmessers, um die Auflösungsbegrenzung durch Beugung klein zu halten. Je größer allerdings der Linsendurchmesser im Vergleich zum Krümmungsradius ist, desto mehr weicht die Linsenform (meist sphärisch) von der Idealform ab und desto mehr verzeichnet sie. Von daher erreichen Objektive ihre maximale Abbildungsleistung normalerweise bei Blendenöffnungen im Bereich 5,6 bis 11. Bei größeren Blendenöffnungen verschlechtert die Abweichung der Linsenform von der perfekten Form die Abbildungsleistung. Wird die Blendenöffnung kleiner, begrenzt die Beugung die Auflösung. Deshalb haben günstige Objektive oft nur eine Lichtstärke im Bereich 3,5-5,6: Es ist ein einfaches Mittel, die Sichtbarkeit von physikalisch bedingten Linsen„fehlern“ „zu verbieten“ und somit die benötigte Auflösung zu einem günstigen Preis zu erreichen. Da die Lichtstärke ein Maß für den Durchmesser der Linse bzw. des Objektivs ist, freut sich der gemeine Kamerakäufer dank der geringeren Lichtstärke auch über die Kompaktheit des Objektivs.

Umgekehrt gilt die Logik natürlich auch: Je lichtstärker ein Objektiv ist, desto größer und schwerer ist es, und die Abbildungsfehler der Linse (bei Offenblende) lassen das Bild weich erscheinen. Um letztere in Grenzen zu halten, ist ein entsprechend hoher Aufwand nötig, der die Kosten in die Höhe treibt. Dafür bieten die hohen Lichtstärken eine gestalterische Freiheit in der Bildaussage, die jenseits allen Pixelpeepings liegt, wie wir gleich sehen werden.

Interessanterweise wird aber allgemein das kompaktere Objektiv nicht als Folge der geringeren Lichtstärke, sondern des kleineren Sensors angesehen. Dabei hat der Durchmesser des Objektivs nur indirekt über die Brennweite mit der Sensorgröße zu tun, da die Lichtstärke definiert ist als Brennweite geteilt durch Linsendurchmesser. Ein Objektiv (Festbrennweite, keine Retrofokusbauweise) mit 85 mm Brennweite und einer Lichtstärke von f/1,4 hat somit einen Frontlinsendurchmesser von 85/1,4=61 mm und ein 200-mm-Objektiv mit f/2,8 einen Durchmesser von 71 mm. Und so weiter. Und zwar ganz unabhängig davon, wie groß die Sensorfläche ist.

Dagegen macht es jedoch einen Unterschied für die Baugröße des Objektivs, ob zwischen Objektiv und Film/Sensor ein Spiegel verbaut ist oder nicht: Der Abstand von hinterer Linse zum Sensor ist u.a. durch die bildseitige Brennweite des Objektivs gegeben. Dieser Abstand bräuchte uns hier nicht weiter zu interessieren, wenn zwischen der äußersten hinteren Linsenfläche bei Unendlich und der Bildebene („Schnittweite“) bei Spiegelreflexkameras nicht noch ein Spiegel passen müsste. Bei längeren Brennweiten ist das sicher kein Problem, diese 40-50 mm Schnittweite zu überbrücken. Was aber bei kurzen Brennweiten? In diesem Fall muss die hintere Brennweite des Objektivs entsprechend der Schnittweite „unnatürlich“ verlängert werden, damit das Bild die Distanz des Spiegels überbrückt und wieder in der Filmebene entsteht.

Derlei Objektive werden als Retrofokus-Objektive bezeichnet. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um normale längerbrennweitige Objektive mit vorgeschalteter Zerstreuungslinse. Das vermeintliche 18-mm-Objektiv ist also in Wirklichkeit quasi ein 50-mm-Objektiv mit entsprechend starker Zerstreuungslinse davor. Da nun der Durchmesser einer Linse als Verhältnis von Brennweite zu Lichtstärke gegeben ist, ist aufgrund der benötigten längeren (hinteren) Brennweite auch der Durchmesser des Objektivs größer als er bei der effektiven Brennweite (also der, die auf dem Objektiv angegeben ist) „natürlicherweise“ sein müsste.

Zweimal das Summilux 1,4/35 mm: links in der R-Variante, rechts in M-Ausführung

Abbildung im annähernd gleichen Maßstab

Dieser Effekt lässt sich sehr schön an Leicas Weitwinkelobjektiven für die „R“ (Spiegelreflex) und die „M“ (Messsucher) beobachten: Bei gleicher Lichtstärke und Brennweite sind letztere wesentlich kompakter als erstere – obwohl beide für das Kleinbildformat gerechnet sind.

Hier sind also spiegellose Kameras im Prinzip im Vorteil. Da jedoch durch die kürzere Schnittweite die Strahlen flacher auf den Sensor fallen, wird sich wohl mancher Optikdesigner überlegen, die Schnittweite lieber „künstlich“ größer zu halten, um einen steileren Einfall des Lichts auf dem Sensor zu ermöglichen.

Äquivalente Brennweite und Blende

Bei der Vielzahl der heute verwendeten Sensorgrößen wird neben der tatsächlichen Brennweite des Objektivs in der Regel zur Orientierung (auch) die Brennweite angegeben, die beim Kleinbild den selben Bildwinkel ergeben würde („äquivalente Brennweite“). Also: Welche Brennweite bräuchte man beim Kleinbild, um denselben Bildwinkel in der Bilddiagonalen zu erhalten? Die Rechnung entspricht dabei einfach dem Verhältnis der Längen der Bilddiagonalen. Wenn wir also z.B. ein 50-mm-Objektiv an einer MicroFourThirds-Kamera (MFT; Bilddiagonale 21,6 mm statt 43,3 mm bei Kleinbild) anbringen, dann erhalten wir denselben Bildwinkel (Motivausschnitt), den wir mit einem 100-mm-Objektiv auf dem Kleinbildfilm erhalten würden. Oder umgekehrt: Wenn wir ein 14-mm-Objektiv an eine MFT-Kamera anschließen, erhalten wir denselben Bildwinkel, den wir beim Kleinbild bei 28 mm Brennweite erhalten würden.

Auch wenn der Begriff „äquivalente Brennweite“ suggeriert, dass alles beim alten bleibt – nur kleiner und handlicher, ist es extrem wichtig, sich bewusst zu sein, dass es sich nicht um eine tatsächliche Änderung der Brennweite handelt, sondern lediglich um eine Ausschnitt-Änderung des Bildes!

Ein 50-mm-Objektiv bleibt ein 50-mm-Objektiv.

Der kleinere Sensor zeichnet nur einen kleineren Ausschnitt („crop“ auf Neudeutsch) aus dem Bildkreis auf. Aber die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die mit dem 50-mm-Objektiv verbunden sind, ändern sich dadurch nicht! Das Gleiche gilt natürlich auch für das 14-mm-Objektiv: Es hat alle Eigenschaften eines 14-mm-Objektivs, egal, ob es an einer MFT- oder KB-Kamera angeschlossen ist.

Was dagegen normalerweise verschwiegen wird, ist die „äquivalente Blende“. Zwar ändert sich – wie bei der Brennweite – nichts an der Blende selber, nur weil der Sensor hinten dran ein Stück kleiner geraten ist. Es ändert sich auch nichts an der Belichtung und man mag zur Tagesordnung übergehen.

Aber: Um den Ausschnitt des kleineren Sensors zu kompensieren, besteht zum einen die Möglichkeit, den Abstand zum Motiv zu verändern und zum anderen die Brennweite real zu ändern. In beiden Fällen liefert der gleiche Blendenwert eine unterschiedliche Bildwirkung. Wenn wir zum Beispiel an einer MFT-Kamera den gleichen Bildwinkel erhalten möchten wie bei einem 90-mm-Objektiv an einer KB-Kamera, müssen wir ein Objektiv mit 45 mm Brennweite nehmen. Auch wenn beide Objektive auf Blende 2,8 eingestellt sind, entspricht die Bildwirkung von Blende 2,8 bei 45 mm einer Blende 5,6 bei dem 90-mm-Objektiv.

Wenn wir dagegen das 90-mm-Objektiv bei Blende 2,8 an die MFT-Kamera anschließen, haben wir zunächst dieselbe Bildwirkung (Perspektive, Schärfentiefe), als ob das 90-mm-Objektiv an die KB-Kamera angeschlossen wäre. Allerdings sehen wir nur den Ausschnitt, den wir bei 180 mm auf KB sehen würden. Um den Unterschied auszugleichen und wieder dasselbe Bildfeld zu erhalten, müssen wir den Abstand zum Motiv verdoppeln, also z.B. auf 4 m statt 2 m, und wieder scharfstellen. Nun hat die Blende 2,8 bei einer Entfernungseinstellung von 4 m aber eine ganz andere Bildwirkung als bei 2 m – nämlich grade so, wie Blende 5,6 bei 2 m.

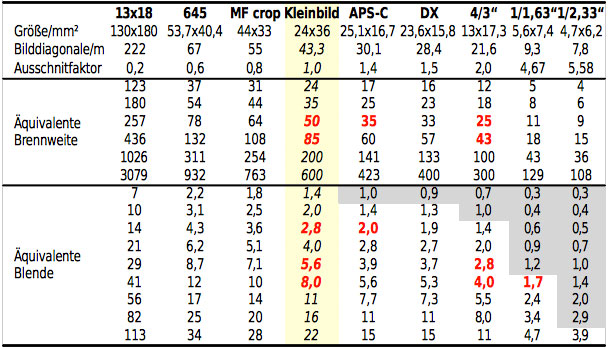

Tabelle 1: Aufnahmeformate und Ausschnittsfaktoren. Die in der Tabelle angegebenen Werte für äquivalente Brennweite und Blende beziehen sich darauf, welche Brennweite und Blende den gleichen Bildwinkel bzw. Schärfentiefe wie auf Kleinbild ergibt. Grau hinterlegte Werte (< f/1,4) sind normalerweise nicht zugänglich. Beispiele für die rot hervorgehobenen Werte finden sich hier im Text.

Sensor-Produktionskosten

Ein Grund für kleine Sensoren liegt in den Produktionskosten des Sensors begründet. Je größer der Sensor, desto weniger Sensoren passen auf einen Wafer, können also parallel produziert werden. D.h, bei doppelter Sensorgröße müssen für die gleiche Anzahl Sensoren doppelt so viele Wafer verarbeitet werden – was die Produktionskosten verdoppelt.

Nun ist es zudem so, dass bei der Produktion auch immer mal wieder ein Fehler auf einem Sensor auftritt. Bei einer Verdoppelung der Sensorgröße steigt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass es einen bestimmten Sensor triff, auf das Doppelte: Tritt zum Beispiel bei einem großen Sensor ein Defekt auf einer Hälfte des Sensors auf, ist der gesamte Sensor Ausschuss. Wäre dieselbe Wafer-Fläche von zwei Sensoren besetzt, könnte der Sensor, der sich auf der Nicht-Defekten „Hälfte“ befindet, (noch) verwendet werden. Der statistische Ausschuss verdoppelt sich also bei einem doppelt so großen Sensor.

Somit steigt der Preis (mindestens) mit dem Quadrat der Größe des Sensors. Oder andersrum: Ein MFT-Sensor, der nur 1/4 der Fläche eines „Vollformatsensors“ hat, kostet grade mal ein 1/16 des Preises eines Kleinbild-Sensors.

Ein weiterer, vielleicht der wichtigste, Kostenpunkt betrifft natürlich die Stückzahlen, durch die die Entwicklungs- und Einrichtungskosten geteilt werden müssen. Da das digitale Kleinbild-Vollformat (noch) ein Nischenmarkt ist, sind die Stückzahlen niedrig, die Kosten hoch.

Vorteile von kleinen Sensoren

Zusammengefasst ergeben sich somit folgende Vorteile für kleine Sensoren:

• Geringere Sensor-Produktionskosten

• Einfachere optisch-technische Anbindung an (vorhandene) Objektive

• Günstigere Objektive aufgrund des kleineren Bildkreises

• Alte Objektive, die an den Bildrändern eine für digitale Verhältnisse unzureichende Abbildungsleistung bringen, können in der Mitte noch durchaus brauchbar sein

All dies sind gewichtige technische Gründe und Kostenargumente, die für kleinere Sensoren sprechen. Das Stichwort Bildqualität ist dabei jedoch außen vor geblieben.

Sensorgröße und Kameragröße

Wie bereits oben erwähnt, gab es zu Filmzeiten sehr kompakte und handliche Kleinbildkameras wie z.B. die Rollei 35 oder die Minox 35 GT. Auch gab es sehr handliche Spiegelreflexkameras. Diese Beispiele zeigen bereits, dass die Baugröße der Kamera nicht ausschließlich vom Aufnahmeformat abhängt. Auch ist die Baugröße der Objektive nur indirekt abhängig vom Aufnahmemedium, wie ich an Leicas R- und M-Objektiven ja bereits beispielhaft aufgezeigt habe: Obwohl beide für das Kleinbild gebaut und in identischen Brennweiten und Lichtstärken erhältlich sind, sind letztere aufgrund der kürzeren Schnittweite wesentlich kompakter.

Die Ursache dafür, dass digitale Spiegelreflexkameras volumiger gebaut sind als „analoge“, ist vor allem darin begründet, dass der Sensor ein paar Millimeter dick ist, und zudem noch auf einer Platine sitzt. Hinter dem Sensor ist dann zusätzlich noch das Display angebracht, ebenfalls einige Millimeter dick. Am Abstand Bajonett-Sensor hat sich dagegen bei Vollformat wie bei APS-C nichts gegenüber der klassischen Spiegelreflex geändert: Die alten („kompakten“) Objektive passen weiterhin an die neuen Kameras – unabhängig von der Sensorgröße.

Was Vollformatkameras so volumig macht, ist eher in der Praxis begründet: Kaum jemand wird auf den Gedanken kommen, an ein teures Gehäuse mit hochauflösendem Sensor ein kleines lichtschwaches Plastik-Objektiv anzuschließen. Die Objektive der Wahl sind i.d.R. lichtstark und aus Metall und Glas gebaut. Damit bringt ein Objektiv schnell mehr als ein Kilogramm auf die Waage. An einem zierlichen Gehäuse reißt das Objektiv dem Fotografen schnell die Kamera aus der Hand. Stattdessen ist ein zusätzlicher Batteriegriff als Handballenstütze höchst willkommen. Nicht zuletzt verlagert der Griff auch den Schwerpunkt mehr in Richtung Kamera – was ebenfalls zur Entlastung der Hand beträgt: Das vermeintlich unhandlichere Gehäuse wird so zur handlicheren Kamera.

Morgen dann geht’s hier weiter im Text, bzw. im Bild. Dann möchte ich Ihnen anhand von Vergleichsaufnahmen zeigen, wie sich das soeben theoretisch Formulierte in der fotografischen Praxis darstellt. Hier schon mal ein Vorgeschmack:

Was es damit auf sich hat, dazu morgen ab 12:00 Uhr mehr: Bildgestaltung: Eine Frage des Formats – Teil II.

(Randolf Butzbach)

Siehe auch:

Bildsensor und Bildgestaltung

Begrenzung der Auflösung durch Beugung

Vielen Dank,

ein für mich

Vielen Dank,

ein für mich lesenswerter Artikel!

Gut Licht

Christopher

+1

+1

Dieser, richtig, Fehler

ist insofern läßlich, als hier ein Mindestmaß an Zusammenhang beschrieben wird: Die Lichtstärke bestimmt in der Tat den Durchmesser der Objektivfrontlinse, als diese MINDESTENS der Regel, Brennweite geteilt durch Lichtstärke, entspricht.

Dass es sich in Wirklichkeit um die Eintrittspupille handelt, und dies zu größerer Dimensionierung führen kann, wird niemand bestreiten. Keinesfalls aber wird das Verhältnis kleiner ausfallen.

Niemand bezweifelt

dass die Fähigkeit zur Bildgestaltung den Wert eines Bildes bestimmt.

Nur tragen halt technische Zusammenhänge nicht unwesentlich auch zur WIRKUNG eines Bildes bei.

Dadurch werden schlechte Bilder nicht besser, aber gute Bilder jedenfalls wirkmächtiger.

Sie haben natürlich vollkommen recht.

Hier ging es jedoch nicht um einen Text über Objektivdesign sondern über Einflüße, die die Baugröße der Objektive, also den Durchmesser der Linsen, bestimmen — und welche nicht. Das Wort Eintrittspupille hätte in diesem Zusammenhang mehr verwirrt als es genützt hätte. Da weiterhin bei (mir bekannten) (D)SLR-Festbrennweiten >50 mm (also keine Retrofokus-Bauweise) der Unterschied zum Durchmesser der Eintrittspupille lediglich 1-2 mm beträgt, schien mir diese Ungenauigkeit zu Gunsten der Lesbarkeit und des Verständnisses gerechtfertigt.

Die von Ihnen angeführten Argumente untermauern und ergänzen also meine Argumentation: Aufgrund der verschiedenen Einflüße gibt es eine physikalisch bedingte Untergrenze, wie klein ein Objektiv bei einer gegebenen Lichtstärke und Brennweite (und Vignettierung, Schnittweite, Einfallswinkel des Lichts auf den Sensor, etc) gebaut werden kann. — Im Gegensatz zu der Behauptung, dass man Objektive beliebig klein bauen kann, wenn man nur den Sensor klein genug macht.

RB

So ist es …

[quote=Gast]… bezeichnend für die Lichtstärke bei gleicher Brennweite ist die Entrittspupille und nicht der Linsendurchmesser und dies gilt natürlich unabhängig von der Bauform (Tele, Retrofocus, etc.). Es ist erstaunlich, dass diese Zusammenhänge von angeblichen Experten immer wieder falsch beschrieben werden. …[/quote]… und nicht anders. Und es ist ein rein rechnerischer Zahlenwert der die wahre Lichtdurchlässigkeit eines Objektives nicht beschreibt.

Insgesamt ein netter Artikel. Aber die Bildgestaltung an technischen Gegebenheiten fest zu machen ist doch der falsche Ansatz. (Siehe den Beitrag von NPP)

——————

Ja und Nein.

[quote=Gast] Millionen sogenannter Fotografen sehen nichts und ihre Bilder bedeuten nichts. [/quote]

Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, ihre Existenz zu dokumentieren. Das ist völlig in Ordnung und die Fotoindustrie hat ihnen dafür geeignete Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Und ob diese Bilder Ihnen oder mir gefallen, DAS BEDEUTET NICHTS. Sie Schnösel, Sie!

Überheblichkeit

[quote=Gast]selbstverständlich darauf an, wie man ein Bild macht. Aber, wenn man nichts mitzuteilen hat wird es trotzdem kein Bild. Millionen sogenannter Fotografen sehen nichts und ihre Bilder bedeuten nichts. Das Format, ‘Freistellen’ sind belanglos. Es ist ja bezeichnend, dass der Beitrag ausgerechnet mit völlig wertlosen Blümchenbildern illustriert ist. Hier verrät sich schon der ganze Mangel an Geist.(wendet sich schaudernd ab..)[/quote]Wenn ein Vater oder eine Mutter Bilder von ihren Kindern oder Urlaubsfotos macht mögen die fotografisch und aesthetisch nicht bedeutsam sein. Für die Menschen sind sie jedoch von größerer Bedeutung als alle Kunstwerke der Welt.

Und du bist nur eins: ein überheblicher Arsch!

——————

Schöööön – oder doch nicht?

Die putzigen Blümchenbilder könnten auch von Statler sein. [quote=Der Faröer][quote=Gast] Millionen sogenannter Fotografen sehen nichts und ihre Bilder bedeuten nichts. [/quote]

Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, ihre Existenz zu dokumentieren. Das ist völlig in Ordnung und die Fotoindustrie hat ihnen dafür geeignete Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Und ob diese Bilder Ihnen oder mir gefallen, DAS BEDEUTET NICHTS. Sie Schnösel, Sie![/quote]

…

[quote=Gast]ein “philosophisches” Problem, dass uns die Industrie aus Gründen der Sparsamkeit / Gewinnmaximierung seit geraumer Zeit einzureden versucht, dass es (technisch) vollkommen egal sei, womit wir fotografieren – und dass (deswegen?) eine Flut von nichts-(oder auch viel-?)sagenden Bildern, mehr als je zuvor in der Geschichte der Fotografie, unseren Alltag prägt …!? 8-)[/quote]

Es wäre mir neu, dass die Industrie philosophisch wäre… 🙂 Sie ist m.E. als durch und durch pragmatisch zu bezeichnen.

Ansonsten kann ich Ihren Aussagen gerade nicht folgen – was Sie hier alles durcheinander werfen erfordert einen zu hohen Aufwand meinerseits, das wieder geradezubiegen. Das lohnt sich in diesem Fall wirklich nicht. 🙂

MfG

__________________________________________

Wissen ist Macht.

[Francis Bacon, 1561 – 1626]

Fraktionen des Einbildung

[quote=Gast]ist dieser Unterschied bei Bildern an der Wand: Die Wirkung des(selben) größeren gegenüber dem kleineren Foto gilt als weitgehend unbestritten.

Genau so verhält es sich mit kleineren und größeren Aufnahmeflächen, mit den daraus resultierenden, unterschiedlichen Auflösungsreserven und Bildplastizitäten. Auch wenn hier die Unterschiede weniger bewußt ihre Wirkung entfalten mögen.[/quote]

Warum gibt es Sekten? Warum funktioniert Astrologie? Ganz einfach: Weil Leute gern Dinge sehen wollen… Die Betonung liegt auf “wollen”.

Und es sind immer ausreichend Leute da, die bestimmte Meinungen unterstützen. Bekanntlich benötigt der, der gern glaubt, eine entsprechende Unterstützung durch Interessengruppen.

Es gibt auch Leute, die meinen, der Ton klingt besser, wenn er aus einem Kabel aus reinem Gold kommt. Passend dazu gibt es die entsprechenden Verkäufer … …

MfG

__________________________

Wissen ist Macht.

[Francis Bacon, 1561 – 1626]

Gast schrieb:

Am

[quote=Gast]Am nachdrücklichsten ist mir hierzu ein Referat des Chefdesigners der Leica-Objektive, Herrn Karbe, in Erinnerung, der aus fundiert technischer Sicht ein mehr als überzeugendes Plädojer für’s Kleinbild gehalten hat.[/quote]

Genau den kann man hier nachlesen: www.photoscala.de/Artikel/Bildsensor-und-Bildgestaltung

Wobei ich den sehr interessant finde, aber es hier im Bildbeispiel zu sehen, das ist doch anschaulicher.

Diese Filmkapselspulerei

stellt bis heute noch den gravierendsten Unterschied zu anderen Film-Kameras dar – die dieses Thema dann auch im Laufe der Jahrzehnte, ganz im Gegensatz zu Leica, zu perfektionieren wußten … 😎

ein gaaaaaanz..

gaaaaanz toller bericht! besten dank und weiter so!! 🙂

Auch(!)

an den technischen Gegebenheiten läßt sich Bildgestaltung festmachen – weil ich dadurch halt mehr oder weniger Gestaltungsoptionen bekommen … is ja nicht so schwer zu verstehen. 😎

Time warp

[quote=Gast][quote=Gast]Die Legendenbildung läuft munter weiter, sie hat nur den Nachteil: Sie ist nicht korrekt. Die Idee einer Kleinbildkamera mit dem passenden Film hatten schon vor Barnack viele andere geniale Konstrukteure, bereits 1905 in Dänemark, dann 1912 in den Vereinigten Staaten, erfolgreich verkauft wurde bereits die Tourist Multiple in New York (mit wahlweise Zeiss- oder Goerz-Objektiv), dann kam 1914 in Frankreich die Homeos, 1914 die Simplex (USA), in Österreich ging die Minnigraph in den Handel, dann folgten noch mindestens zehn weitere Kleinbild-Modelle vor 1925, dem Verkaufsstart der Leica auf der Leipziger Messe. Das nur als Richtigstellung![/quote]

Irgendwie liegen alle diese Daten, bis auf 1905, alle nach der Ur-Leica 1911…[/quote]

Rocky Horror Leica Show … Sie verstehen !? 😎

Mehr davon..

Toller und richtiger Artikel. Es ist nur die Frage ob der hier pöbelnde, übliche „Kritiker“ überhaupt kapiert worum es geht. Ob der „crop“ Fanatiker jetzt das Nachdenken anfängt ist auch nicht sicher.

Trotzdem freue ich mich schon auf den zweiten Teil des Artikels.

Ich hoffe es folgt noch mehr in der Richtung.

Hat ja nun nicht nur mit Crop

[quote=Gast]ob der hier pöbelnde, übliche „Kritiker“ überhaupt kapiert worum es geht. Ob der „crop“ Fanatiker jetzt das Nachdenken anfängt ist auch nicht sicher.[/quote]

, sondern auch mit der Blende mit der Brennweite und dem Abstand zu tun.

Dusseliges Gefasel einer Möchtegern Profis!

Aber Hauptsache man sondert etwas ab!

Da habe Sie vollkommen recht:

[quote]Das lag nur am Film. Aufgrund der Licht-Streuung in der 10µm (SW) – 20µm (Color) dicken Gelatine kam die theoretische Qalität der Minox-Optik nicht zum Tragen. Mit den Sensorchips ist das nun anders geworden.[/quote]

Diese theoretischen Fragen, die der Autor aufwirft, mögen bei Film ja soweit existent sein, in der elektronischen Welt ist das bestenfalls in Teilen wirksam. Diese Betrachtungen der Objektivunterschiede ignorieren einfach die Tatsache, dass Objektive heute aus sehr vielen unterschiedliche Linsengruppen bestehen, die je nach Fokussierungszustand unterschiedliche Bilder projezieren. Konstrukteure sind heute in der Lage, Objektiven Verhalten beizubringen, die früher so nicht möglich waren. Beispielsweise können kleinste Objektive für Minisensoren durchaus “freistellen”. Das Problem ist da eher, dass die SW, die Automatikfunktionen eher darauf getrimmt sind, dass die Kamera in jedem Fall “scharfe” Bilder produziert. Das ist ein anderer Zielansatz. Im Übrigen sei den Schärfeartisten an dieser Stelle gesagt, dass Bilder lieber eher scharf sein sollten, als unscharf. Freistellungen durch Bearbeitung ist auf jeden Fall besser, als Bilder, die dann an der falschen Stelle scharf sind. Nur mal so nebenbei.

Das Bild ganz oben mit den Rosen ist beispielsweise für eine Kamera mit kleinem Sensor überhaupt kein Problem. Ich habe hier einige Bilder aus dem Rosengarten in München, die sind mit einer Canon A80 gemacht worden. Vergrößerungen in ca. A4-Größe, superscharf und “freigestellt”, ohne weitere Bearbeitung. Wer mir erzählt, dass das nur mit dem Leica-Format möglich ist, den lache ich aus. Im Gegenteil: das ist mit einer kleinen Kompakten sogar noch viel besser möglich, weils einfach keine Umtände produziert. Man muss sich nur vorher etwas mit dem Leistungsvermögen dieser Kameras befassen.

Das Gleiche gilt für FT. Ich habe mir für den Übergang eine relativ günstige Olympus E-410 gekauft. Solange es keine brauchbare 24 Mpx-Kamera in einem passenden Außenformat (also keine DSLR) gibt, kaufe ich nichts Aufwändiges. Mit diesem Ding habe ich schon viele Aufnahmesituationen bewältigt. Das Wichtigste am Anfang waren die Einstellungen, das Austesten, wie die Kamera “tickt”. Und da gab es doch einige Überraschungen.

Was man allerdings auch feststellen kann, dass diese Kamera mit Standardzoom so gut wie keinerlei Unterschiede im Verhalten aufweist, wie vorher eine entsprechende KB-SLR von Nikon. Diese Einlassungen von diversen KB-VF-Verfechtern treffen absolut nicht meine Erfahrungen. So wie man vorher eigentlich nicht wirklich merkbare Unterschiede zwischen KB und 645 herausfiiltern konnte. Das sind in der praktischen Anwendung eher uninteressante Dinge.

Was man allerdings schon als gegeben ansehen darf ist, dass Wechseloptik eigentlich in Bezug auf die Toleranzen, die ein Sensor verträgt, kontraproduktiv ist, von den Kompromissen, die ein Sytem Sensor / Wechseloptik / unterschiedliche Passungen bei der Fokussíerebene vom Weitwinkel bis zum Tele aushalten muss. Das produziert bei mir deutlich mehr Fragen, als die unterschiedlichen Schnittweiten der Objektive.

Da scheint mir so ein System wie die GRX von Ricoh eigentlich der bessere Ansatz. Ein Objektiv-Sensorsytem, das explizit auf Passgenauigkeit und definierten optisch-physikalischen Gesetzmäßigkeiten zusammengebaut wird, scheint mir auf Dauer die bessere Möglichkeit zu sein, das Niveau der Bildqualität deutlich zu heben, ganz abgesehen von der Dichtigkeit eines solchen Systems. Dazu müssten allerdings Gewohnheiten der Objektiv- und Kamerabauer etwas geändert werden.

Ne, kein toller Artikel.

Ne, kein toller Artikel. Verwirrend formuliert (zumindest stellenweise) und zum Teil sogar falsch. Das hier zum Beispiel stimmt nicht:

[quote][…], da die Lichtstärke definiert ist als Brennweite geteilt durch Linsendurchmesser. Ein Objektiv (Festbrennweite, keine Retrofokusbauweise) mit 85 mm Brennweite und einer Lichtstärke von f/1,4 hat somit einen Frontlinsendurchmesser von 85/1,4=61 mm […][/quote]

PS: Könnte man das Captcha für die Kommentarfunktion nicht auch so einbauen, daß es ohne Cookies funktioniert?

Was soll denn da nicht

Was soll denn da nicht stimmen?

Eintrittspupille Frontlinseninsendurchmesser

[quote=Gast]Ne, kein toller Artikel. Verwirrend formuliert (zumindest stellenweise) und zum Teil sogar falsch. Das hier zum Beispiel stimmt nicht:

[quote][…], da die Lichtstärke definiert ist als Brennweite geteilt durch Linsendurchmesser. Ein Objektiv (Festbrennweite, keine Retrofokusbauweise) mit 85 mm Brennweite und einer Lichtstärke von f/1,4 hat somit einen Frontlinsendurchmesser von 85/1,4=61 mm […][/quote]

PS: Könnte man das Captcha für die Kommentarfunktion nicht auch so einbauen, daß es ohne Cookies funktioniert?[/quote]

Eben: bezeichnend für die Lichtstärke bei gleicher Brennweite ist die Entrittspupille und nicht der Linsendurchmesser und dies gilt natürlich unabhängig von der Bauform (Tele, Retrofocus, etc.). Es ist erstaunlich, dass diese Zusammenhänge von angeblichen Experten immer wieder falsch beschrieben werden. Die Eintrittspupille sieht man, wenn man von vorne durch ein aufgeblendetes Objektiv schaut, und sie ist eben beim R- und M-Objektiv gleicher Lichtstärke und Brennweite identisch. Der Linsendurchmesser der Frontlinse ist bei kürzeren Brennweiten oft übergross, um Vignettierung zu verhindern. Bei Retrofokus-Objektiven bedingt der Strahlengang i.d.R. einen vergleichbar größeren Frontlinsendurchmesser als bei eher symmetrisch aufgebauten Objektiven.

Keine Frage des Formats

Die “Bildgestaltung” ist etwas Subjektives. Es spielt doch prinzipiell erstmal keine Rolle, auf welche Weise man eine Bildwirkung erzielt. DASS man sie erzielen kann und wie das geht, steht in jedem Anfängerhandbuch. Der Rest ist Erfahrung oder Learning by Doing.

Ich finde es fragwürdig, eine Gestaltungsfrage über die leidige Diskussion von Format- und ähnlichen Beziehungen zu erörtern. Es ist doch Wurscht, womit ich ein Bild erschaffe, das ich selbst definiere. Und wenn’s bspw. ‘ne selektive Schärfe sein soll, na dann verwende ich eben die Technik dafür, die mir doch bekannt ist, wenn ich Knipser bin, oder? Wenn ich’s noch nicht weiss, probiere ich es mit meiner Technik einfach aus. Fertig.

Fazit:

Hier ist die Frage falsch gestellt, finde ich. Das Bild macht der Fotograf mit irgend einer Technik – nicht die Technik macht das Bild. Dass man wissen muss, welche Technik zu welchen Ergebnissen führt, ist klar. Mit dem Einmaleins der Fotografie hat man dieses Problem aber ganz schnell unter Kontrolle. Und da nimmt man einfach eine Kamera und knipst. So what?

Ich finde diese Diskussion unter “falscher Flagge” typisch für diese Zeit, da “Fotografen” sich eine Kamera für Sport, eine für wenig Licht und eine für ruhige Bilder kaufen. Früher hätte man sich bei einer solchen Erörterung der Dinge wohl eher an den Kopf gefasst.

Die meisten Knipser lernen es leider schon von Anfang an: “Wenn ich mir diese Technik kaufe, kommen jene Bilder bei raus.” Haarsträubender Blödsinn aber weit verbreitet bei einer Klientel, für die eine Fotokamera ein Automat ist, der Bilder macht. Folglich sehen so auch die Lehrvorführungen aus…

MfG

_________________________________________

Wissen ist Macht.

[Francis Bacon, 1561 – 1626]

Wissen ist Macht

Nur das konsequent umzusetzen, das wär’ auch noch was …

Es kommt

selbstverständlich darauf an, wie man ein Bild macht. Aber, wenn man nichts mitzuteilen hat wird es trotzdem kein Bild. Millionen sogenannter Fotografen sehen nichts und ihre Bilder bedeuten nichts. Das Format, ‘Freistellen’ sind belanglos. Es ist ja bezeichnend, dass der Beitrag ausgerechnet mit völlig wertlosen Blümchenbildern illustriert ist. Hier verrät sich schon der ganze Mangel an Geist.

(wendet sich schaudernd ab..)

Was uns auch noch

an Erkenntnis mit auf den Weg gegeben ist: Geiz ist geil. Vorrangig damit nehmen kleine und noch kleinere Sensorformate den bildgestalterischen Verstand in Geiselhaft.

Oskar Barnack hatte die Idee

Oskar Barnack hatte die Idee aus der Filmindustrie. Damals wurden Filmrollen in eine 35mm Filmkamera (= movie camera) eingelegt, ein Muster gefahren (aufgenommen), ins Labor ‘um die Ecke’ oder ins mobile Labor am Set gebracht, um Belichtung, sauberes Bildfenster, etc. zu testen. Das war aufwendig und kostenintensiv. Da kam der Gedanke auf, eine separate (Test-) Kamera mit kurzen Filmschnipseln zu bestücken. Das war wesentlich schneller und preisgünstiger als jedes Mal eine – wenn auch kurze – Filmrolle einzufädeln und zu verknallen. Daher auch das ursprüngliche Format von 18×24 mm. Natürlich gab es damals bereits Belichtungsmesser, aber die waren nicht sonderlich präzise und hatten je nach Lichtsituation mehr oder weniger Abweichungen vom Ideal, das die Filmindustrie erreichen wollte.

Der Rest der Geschichte stimmt, es war jedoch erst der zweite Schritt hin zum Abenteuer Kleinbildfotografie, als man bei Leica erkannte, wie viel mehr an Informationen man auf einem ‘doppelten’ Filmformat (= 24×36 mm) aufnehmen und für ‘still images’ – damals eine Domäne der Grossformate – verwenden konnte.

¡Viva! ¡Disfruta la vida!

Und von diesem Mehr

an Information und bildgestalterischen Möglichkeiten leben besonders jene digitalen Kleinbildkameras recht gut, denen die Fähigkeit zum Filmen mit auf den Weg gegeben ist.

Funktioniert nur mit Festbrennweiten?

Die hervorragende SONY R1 und die sogenannten Bridgekameras sind doch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch mit festeingebauten Zoomobjektiven hervorragend geht. Leider verdient die Fotoindustrie und der Handel dann nichts an der Herstellung und Verkauf von Wechselobjektiven, deshalb wird diese Sparte doch nur etwas stiefmütterlich bedient. Bei den Wechselobjektiven wird das Geld verdient und nicht mit den Kameragehäusen.

Es geht doch heute nur noch darum, wie kann ich mit einem Minimum an Aufwand, ein Maximum verdienen!

Es dürfte nur

eine Frage der Zeit sein, bis uns die Industrie auch hochwertige Still-Kameras mit fest eingebauten, lichtstarken Zooms liefern wird: Der Integration von Standbild und Video sei Dank …

Ein schöner Beitrag…

…ein Abschnitt erschliesst sich mir allerdings nicht ganz:

[quote]

Eine Möglichkeit, die Kosten trotzdem für ein breiteres Publikum bezahlbar zu halten, besteht darin, den Bildkreis zu verkleinern: Je kleiner der Bildkreis, desto einfacher ist es, eine hohe Abbildungsqualität zu erreichen. Natürlich muss ein Objektiv für einen kleineren Sensor bei gleicher Pixelanzahl eine höhere Auflösung bringen – allerdings nur über einen kleinen Bereich in der Bildmitte, was, wie gesagt, sehr viel einfacher erreichbar ist, als eine etwas niedrigere Auflösung über einen größeren Bildkreis. Daher ist es zum Beispiel möglich, für 400-500 Euro Kameras mit Kleinstsensoren zu bauen, die gestochen scharfe 2 µm Auflösung bzw. 10 Megapixel abliefern.

[/quote]

Was hat die Größe des Bildkreises mit der Bildmitte zu tun? Für ein Objektiv, das speziell für einen Sensor gerechnet wird und bei dem der Bildkreis etwa der Sensordiagonalen entspricht, erwarte ich auch in den Randbereichen Schärfe? Das Argument, den “besseren Innenbereich” eines Objektives zu nutzen, zieht doch nur bei der Konstellation eines Objektives mit größeren Bildkreis auf einem kleineren Sensor? Und wie weit gilt beim Objektivbau das Ähnlichkeitsgesetz (von der Bildwirkung s.Beitrag mal abgesehen)?

Damit ist gemeint

dass es konstruktiv einfacher ist, Objektive mit kleinem Bildkreis zu rechnen – auch wenn dies mit einem höheren Anspruch ans Auflösungsvermögen einher geht.

Darüber hinaus wird auch noch angemerkt, dass größere Bildkreise ihr Leistungsmaximum halt in der Bildmitte aufweisen – und deshalb auch auf kleineren Sensoren meist ungehindert genutzt werden können.

Und, was wir auch noch herauslesen können: Große Bildkreise, die in Schärfe und Auflösung über’s ganze Bildfeld überzeugen wollen, verlangen nach dementsprechend aufwändig(er)en Konstruktionen.

Ganz einfach.

Nehmen Sie z.B. ein gefülltes Weinglas und schauen Sie sich das Bild der Kerzenflamme auf der Tischdecke an: In der Mitte ist die Kerze scharf und je weiter Sie nach außen “gehen”, desto verzerrter und unschärfer wird das Bild. Gegen diese Unschärfe kann man gegensteuern. Dieses Gegensteuern ist der Unterschied zwischen einer einfachen Linse und einem Objektiv. Je größer nun der Sensor ist, desto größer muss der Bildkreis sein und desto mehr muss man Gegensteuern. Irgendwo muss man dabei auch die Kosten und das Gewicht des Objektivs im Blick behalten. Also, wieviel Aufwand muss ich treiben, um ein hinreichend gutes Bildergebnis zu erhalten. Dabei nehmen die meisten Objektive in Kauf, dass die Abbildungsleitung zum Rand hin mehr oder weniger deutlich abnimmt.

Wenn Sie also nun ein Objektiv nehmen, dass an einer VF-DSLR zum Rand hin beim Pixelpeeping eine leichte Verzeichnung/Randunschärfe/Vignettierung zeigt, und dieses an eine APS-C Kamera anschließen, sehen Sie diese Fehler schlicht nicht. Und in den Foren heisst es dann, VF taugt im Gegensatz zu APS-C nichts, weil man diese aus Kostengründen bewusst in Kauf genommenen Abbildungsfehler im Pixelpeeping sehen würde. Adaptieren Sie ein Mittelformatobjektiv an eine KB-Kamera und Sie sehen Perfektion bis zum KB-Rand hin.

Das selbe gilt natürlich auch für Ihre alten Schätzchen, die mal gerechnet wurden mit der Annahme, dass Sie sich das Bild auf 10×15 ansehen — und zum Teil extrem stark zum Rand hin abfallen (was man auf 10×15 aber nicht sieht). Nichts desto trotz können sie in der Mitte — ähnlich wie das Weinglas — ein für digitale Verhältnisse hinreichend scharfes Bild liefern.

RB

Gemeint ist wohl,

dass ein Objektiv mit hoher Qualität für einen kleineren Bildkreis billiger ist als eines für einen größeren Bildkreis, selbst wenn man diesem zubilligt, etwas schlechter aufzulösen.

Der Begriff Bildmitte ist wohl missverständlich, der kleine Bildkreis ist die “Bildmitte” des Größeren.

Hier irrt der Autor

Sie haben Recht, nicht der Autor des Artikels.

Zwei Objektive mit gleichem 4-linsigem Aufbau, z.B. ein 50 mm Leica Elmar 1:3,5 mit 45 mm Bildkreis und ein Minox-Objektiv 1:3,5 15 mm mit nur 13,6 mm Bildkreis liefern (theoretisch!) bei gleicher Blendenzahl die gleiche Bildschärfe in z.B. Linienpaaren pro Bildhöhe und zwar sowohl in der Mitte wie am Rand (gleiche Rechnung und Fertigungsqualität vorrausgesetzt).

Warum waren die Minox-Bilder nicht so scharf wie die Leica-Bilder?

Das lag nur am Film. Aufgrund der Licht-Streuung in der 10µm (SW) – 20µm (Color) dicken Gelatine kam die theoretische Qalität der Minox-Optik nicht zum Tragen. Mit den Sensorchips ist das nun anders geworden.

Bei gleicher Zahl an Megapixeln sind nun nur noch Beugung, Rauschen und Schärfentiefe die unterscheidenden Merkmale. Was Beugung und Rauschen angeht ist der große Chip günstiger. Die Schärfentiefe ist (bei gleicher Blendenzahl) beim kleinen Chip um den Cropfaktor größer. Das beklagen Porträtfotografen, die ihre Objekte gern freistellen wolle. Telefotografen hingegen begrüßen die größere Schärfentiefe und die erheblich kleineren Objetive beim kleinen Chip.

Interessant ist übrigens, dass der Rauschvorteil des großen Chips verloren geht, wenn man das Objektiv soweit abblendet dass es die gleiche Schärfentiefe bringt wie das kleinformatige. Für gleiche Belichtungszeit muß dann nämlich zu entsprechend höheren ISO-Werten gegriffen werden.

Leider ist das nicht der einzige Fehler in dem Artikel.

Erste Kleinbildkameras gab es lange vor Leica

Die Legendenbildung läuft munter weiter, sie hat nur den Nachteil: Sie ist nicht korrekt. Die Idee einer Kleinbildkamera mit dem passenden Film hatten schon vor Barnack viele andere geniale Konstrukteure, bereits 1905 in Dänemark, dann 1912 in den Vereinigten Staaten, erfolgreich verkauft wurde bereits die Tourist Multiple in New York (mit wahlweise Zeiss- oder Goerz-Objektiv), dann kam 1914 in Frankreich die Homeos, 1914 die Simplex (USA), in Österreich ging die Minnigraph in den Handel, dann folgten noch mindestens zehn weitere Kleinbild-Modelle vor 1925, dem Verkaufsstart der Leica auf der Leipziger Messe. Das nur als Richtigstellung!

In dem Artikel

steht nicht, dass Barnack als erster die Idee hatte. Und übrigens hat Shakespeare die unter seinem Namen bekannten Dramen gar nicht selber verfasst, es war jemand anderes, der auch Shakespeare hieß und zu dieser Zeit in Stratford upon Avon lebte. Auch dieser Legendbildung muss deshalb widersprochen werden.

Ich denke, …

…irgendwann hat man oder haben die Historiker das wesentlicher der Ur-Leica einfach beim gegenseitigen abschreiben verschlampert.

Es gabt natürlich schon vor der Ur-Leica Kameras mit einer Filmbühne über, welche der Kleinbildfilm lief. Erstmal egal ob 18×24 oder 36x24mm.

Die Ur-Leica war die erste Film-Kapsel-Kamera für Kleinbildfilm. Filmkapsel einlegen. Fotos machen. Zurückspulen, Filmkapsel rausnehmen und die nächste einlegen, fertig.

Einfach praktisch war die Leica. Der kleine aber wesentliche Unterschied war die Filmkapsel.

Komisch

[quote=Gast]Die Legendenbildung läuft munter weiter, sie hat nur den Nachteil: Sie ist nicht korrekt. Die Idee einer Kleinbildkamera mit dem passenden Film hatten schon vor Barnack viele andere geniale Konstrukteure, bereits 1905 in Dänemark, dann 1912 in den Vereinigten Staaten, erfolgreich verkauft wurde bereits die Tourist Multiple in New York (mit wahlweise Zeiss- oder Goerz-Objektiv), dann kam 1914 in Frankreich die Homeos, 1914 die Simplex (USA), in Österreich ging die Minnigraph in den Handel, dann folgten noch mindestens zehn weitere Kleinbild-Modelle vor 1925, dem Verkaufsstart der Leica auf der Leipziger Messe. Das nur als Richtigstellung![/quote]

Irgendwie liegen alle diese Daten, bis auf 1905, alle nach der Ur-Leica 1911…

Vorteile von mFT

Sehr interessanter Artikel. Zumal die Unterschiede in der Bildwirkung in vielen Artikeln über mFT zu kurz kommen. Überrascht haben mich die geringen Unterschiede zwischen mFT und Kompaktkameras in Sachen Freistellungspotential.

Allerdings werden die Vorteile von mFT im Artikel nicht erwähnt:

Immerhin wollen ja manche Landschaftsfotografen möglichst viel Tiefenschärfe. Mit Objektiven wie m.Zuiko 9-18 und Lumix 9-18 haben sie hervorragende UWW-Zooms, die extrem klein sind.

Der Autor unterstellt, dass jeder ein System favorisiert mit möglichst viel Freistellungspotential. Ich finde, dass mFT eine Vollformatkamera wunderbar ergänzt. Gerade im Weitwinkel.

Und mit einem 1.7/20mm Lumix-Objektiv ist es durchaus möglich Personen freizustellen. Man muss natürlich näher ran, ob die Bildwirkung zu erzielen. Allerdings würde mir das mit einer Kompaktkamera gar nicht gelingen.

Zuletzt. Für Streetfotografie ist eine kleine Kamera mit viel Tiefenschärfer auch besser geeignet. Mit Blende 1,4 am Vollformat wäre ein Schuss aus der Hand mehr als schwierig.

Es gibt kein Format

dass nicht auch seine spezifischen Vorteile hätte!

Nur je größer oder kleiner eine Aufnahmefläche beschaffen ist, desto spezieller, eingeschränkter stellen sich Gestaltungsmöglichkeiten dar.

Das ist simpel zu verstehen – findet aber dort wenig Anklang, wo eilig errichtete Bastionen zu verteidigen sind.

Oder auch altes Gemäuer, wie uns die Großformatler immer wieder zu verstehen geben …

Landschaft und mFT

[quote=Gast]

Allerdings werden die Vorteile von mFT im Artikel nicht erwähnt:

Immerhin wollen ja manche Landschaftsfotografen möglichst viel Tiefenschärfe. Mit Objektiven wie m.Zuiko 9-18 und Lumix 9-18 haben sie hervorragende UWW-Zooms, die extrem klein sind.

[/quote]

Ich könnte Ihnen jetzt anworten, dass es 12 mm Objektive für Kleinbild gibt (also entsprechend 6 mm auf mFT), dass man immer Abblenden kann, dass man zur Not, wie hier für den Text geschehen, aus dem KB-Bildkreis immer mFT und APS-C rausschnippeln kann. Aber darum geht es nicht.

Wenn Sie eine lange Liste aufschreiben wollen, werden Sie vermutlich auch ein großes Blatt Papier verwenden und keine 2×3 cm große Post-It Note — um sich daran zu freuen, dass Sie mit einem spitzen Bleistift und einer Lupe sehr viel Text auf einer kleinen Fläche untergebracht haben.

Genauso bei Landschaftsaufnahmen: Bei Landschaft haben Sie derart viele Detailinformationen im Bild, dass den Leuten, die Landschaftsfotografie ernsthaft betreiben, sogar 24 MP auf Kleinbild zu wenig sind. Daher ist für sie Mittelformat das Aufnahmeformat der Wahl. Sie müssen dabei auch nicht mit extrem kurzen Brennweiten (mit oft starken Verzeichnungen) die Details auf eine kleine Fläche quetschen: Das große Bildfeld ist durch die große Aufnahmefläche serienmäßig eingebaut. Und da sich die Berge i.d.R. auch weit entfernt befinden, ist Tiefenschärfe auch nicht das Thema. Schon gar nicht beim Weitwinkelobjektiv.

Von daher war das jetzt kein besonders gutes Beispiel für einen Vorteil von mFT… 😉

RB

Ach ja, Euklid:

was hat denn der denn damit zu tun?

Neulich hatten wir den mal, aber außer, dass der vor anno Tobak (attische Republik bzw. Alexandria in der Zeit der Ptolemäer) die (wenigen) Grundlagen für die (darstellende) Geometrie gelegt hat, weiß ich eigentlich nicht so recht, wie der da dazwischen passt.

Euklid

Richtig, Euklid steht für Geometrie: Die Bildentstehung durch das Objektiv basiert vollständig auf geometrischen Gesetzmäßigkeiten (wenn wir mal von Welleneffekten wie Beugung, Dispersion, Oberflächenstreuung, Vergütung, etc absehen). Darum spricht man auch von “geometrischer Optik”. Der Verlauf der Lichtstrahlen im Objektiv folgt Winkelbeziehungen und Strahlensätzen. Wie stark Punkte, die nicht in der Objektebene liegen, in der Bildebene, also auf dem Film/Sensor, “verschmiert” werden, hängt davon ab, wo die bildseitigen “Lichtkegel” dieser “Out-of-focus”-Punkte vom Film/Sensor geschnitten werden — wobei die Höhe dieser Lichtkegel von Brennweite und Objektabstand und die Grundfläche von Blendendurchmesser und -form bestimmt wird.

RB

Produktionskosten Sensor

Der Artikel ist so weit wirklich sehr lesenswert, jedoch tue ich mich ein wenig schwer mit dem Punkt der Produktionskosten. Sicherlich ist es haltbar, dass ein 4x so großer Sensor 4x so teuer ist, aber der Punkt 16fach ist in meinen Augen nicht haltbar. Zu einen, weil dafür die Yield Rate auch dementsprechend schlecht sein muss, aber bei einem optimierten Prozess ist dies sicherlich nicht der Fall und einzelne defekte Pixel werden ja durchaus akzeptiert und hinterher durch die Kamera ausgeblendet. Zum anderen sind die Strukturen wenig komplex und man weiß wo die optimalen Bereiche eines Wafers liegen. Was bedeutet, man nutzt diese Bereiche für die großen Sensoren, während die anderen mit kleineren aufgefüllt werden. Wie so ein Wafer dann ausschaut kann man z.B. hier sehen: http://www.evilmadscientist.com/article.php/wafer … Wie im Artikel den 16fachen (und mehr) Preis als Herstellungskosten alleine für den Sensor zu attestieren dürfte wider der Realität sein, egal wie quadratisch er in der Fläche auch wachsen mag.

Sensoren

Natürlich ist das eine Betrachtung von außen, kann also nur eine grobe Schätzung sein, basierend auf nach außen bekannten Indizien, Fakten und einfachen mathematischen Zusammenhängen. Sicherlich spielen da auch noch andere Größen eine Rolle. Die genauen Kosten kennen nur die Hersteller selber — und die werden sich höflich bedeckt halten, wenn man sie fragt.

Wann ein Sensor Ausschuß ist, hängt vor allem davon ab, wofür Sie ihn einsetzen wollen. Für die Fotografie ist das alles relativ entspannt. Da können Sie auch eine größere Anzahl einzelner defekter Pixel problemlos ausbessern. Anders sieht die Welt aus, wenn Sie den Sensor für wissenschaftliche Zwecke verwenden wollen. Da kann ggf. ein einzelnes defektes Pixel den Sensor schon unbrauchbar machen. Solche 100% fehlerfreien Sensoren (“Grade 0” in der Kodak-Terminologie) kann man kaufen, kosten aber richtig viel Geld. Und das Schlimme daran: Bis der erste Defekt drin ist, ist es nur eine Frage der Zeit. Von daher muss man, wenn man einen Sensor für wissenschaftliche Zwecke kauft, mit angeben, wieviele Fehler er zum Übergabezeitpunkt bereits haben darf. Und ich kann Ihnen versichern: Die Preise skalieren nicht linear mit der Anzahl der Fehler…

Zurück zur Fotografie. Auch da gibt es eine Grenze, ab der Sie einen Sensor nicht mehr verwenden können. In der Betrachtung bin ich vereinfacht davon ausgegangen, das Defekte nur vereinzelt auftreten und ein einzelner Defekt den Sensor unbrauchbar macht. Stimmt natürlich so nicht. Es war das, was wir Physiker als “Nullte Näherung” bezeichnen. Also das Abschätzen von Größen basierend auf stark vereinfachten Zusammenhängen. Das Ergebnis ist dann natürlich nicht auf fünf Nachkommastellen genau, reicht aber oft aus, um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen. Braucht man’s genauer, muss man entsprechend (viel) mehr Aufwand treiben.

Um es nun etwas genauer zu beschreiben: Die Defekte sind mit einer Verteilungsfunktion über den ganzen Wafer verteilt. Die Frage ist einfach: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf eine Einheitsfläche mehr als eine bestimmte Anzahl Fehler zusammenkommen (Fehlerdichte). Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler so groß ist, dass er sich “in der Kamera” nicht mehr ausbessern läßt? Ich vermute mal, dass sich in diesem Zusammenhang auch die Pixelgröße wiederfindet. Also, wieviele Pixel sind von einem Defekt betroffen? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen bestimmten Sensor trifft? Letztere ist sehr einfach zu beantworten: Sie skaliert linear mit der Fläche des Sensors.

Alle diese Wahrscheinlichkeiten zusammengenommen bestimmen, wie häufig es vorkommt, dass ein Sensor unbrauchbar ist. Sprich: Wieviel Prozent Ausschuss sind.

So, und jetzt machen wir es uns wieder ganz einfach und sagen, dass wir eine nicht akzeptable lokale Fehlerdichte, eine nicht akzeptable Fehlergröße, und was wir noch alles vergessen haben, als jeweils einen “Defekt” bezeichnen. Dann bleibt nur noch der Einfluß der Sensorgröße und wir sind wieder bei meiner nullten Näherung.

Danke übrigens für den Link. Die Anordnung der Sensoren auf dem Wafer folgt wohl weniger irgendwelchen mehr oder weniger optimalen Bereichen, als die Waferfläche möglichst optimal auszunutzen und möglichst wenig “Verschnitt” zu haben. Kurz: Möglichst viele Sensoren auf den Wafer zu kriegen. In die Mitte kommen die großen Oschis KAF-4301 (*) (50×50 mm, 2048×2048 Pixel), dann wird das ganze mit kleineren Sensoren (8.3×5.6 mm) aufgefüllt und die verbleibenden Ränder mit “halbierten” (4,2×5,6 mm) Sensoren garniert. Interessant in dem Zusammenhang, dass an den Rändern die “halbierten” Sensoren liegen. Man könnte stattessen ja vom Platz her genausogut “ganze” Sensoren unterbringen. Könnte es also sein, dass der Grund für die halbierten Sensoren genau der ist, den ich im Text beschrieben habe? Dass am Rand eher was passiert, der Wafer also z.B. irgendwo hängen bleibt, damit die äußere Hälfte unbrauchbar wird und die innenliegende Hälfte noch brauchbar ist…?

RB

(*) Ich weiss, der Link spricht von KAI statt KAF. Aber erstens ergibt KAI für die großen Sensoren für mich zumindest keinen Sinn, und zweitens habe ich auch kein Datenblatt oder sonstige Referenz dazu gefunden. Drum habe ich mir erlaubt, die Typenbezeichnung anzupassen. Die kleinen Sensoren können trotzdem KAIs sein. Die Größe der großen Sensoren habe ich dem Datenblatt entnommen und die der kleineren durch abzählen rekonstruiert.