Sabine Wild, 1962 in Italien geboren und heute in Berlin lebend, ist eine der bekanntesten deutschen Fotokünstlerinnen. Vor allem auch durch ihre Zusammenarbeit mit der Editionsgalerie LUMAS ist ihr Werk ebenfalls im Ausland populär geworden. Über ihre Arbeiten sagt sie: „Durch das Aufbrechen des abbildungsgetreuen Charakters der Fotografie verlege ich den Wahrnehmungsvorgang in das subjektive Erleben des Betrachters.“ Die Künstlerin sprach mit photoscala über Ihre Arbeit und was sie so sehr an Megacities reizt.

photoscala: Liebe Sabine Wild, Sie sind mit digital bearbeiteten Bildern bekannt geworden, die in einem visuellen Grenzbereich zwischen Malerei und Fotografie entstehen. Doch das war doch sicher nicht der Anfang. Wie kamen Sie zur Fotografie?

Sabine Wild: Eigentlich per Zufall. Ich habe für die Bundesarchitektenkammer im Referat Öffentlichkeit gearbeitet und habe dort mit einer kleinen Digitalkamera, die damals noch richtig schlecht waren, Veranstaltungen fotografiert. Da ich ein Softwarefreak war, hat mich die Kombination von digitaler Bildbearbeitung sofort in den Bann gezogen. Ich habe die Kamera nicht mehr aus der Hand gelegt und auch gleich begonnen, die Fotos zu bearbeiten.

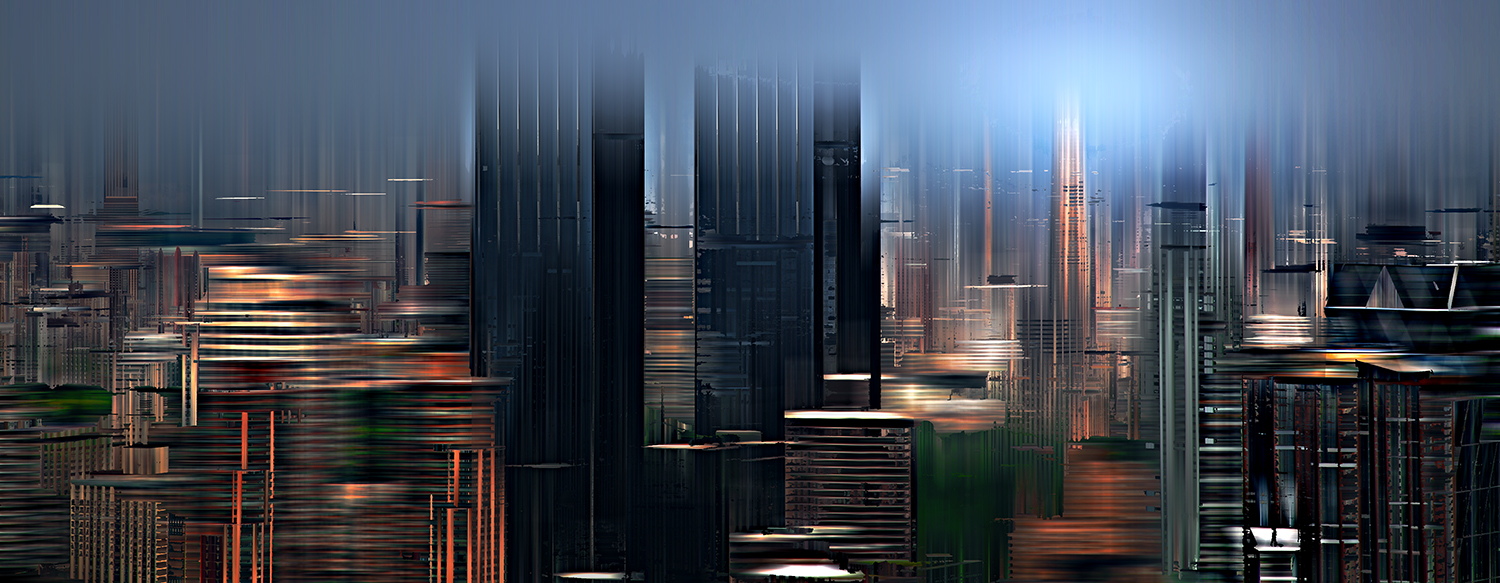

New York 7607, 2008, 70 x 180 cm, Lambdaprint/Acrylglas, Ed. 5 + 1 AP. © Sabine Wild

photoscala: Ihre Arbeiten der „Projections“ entstehen oft in Großstädten wie New York, Shanghai, Hong Kong, London, Paris oder Rom. Was reizt Sie an Metropolen?

Sabine Wild: Mein starkes Interesse an Megacities, in denen ich, wenn möglich, sogar mit dem Rad unterwegs bin, besteht aus einer Mischung aus Faszination, Begeisterung und Erschrecken. Diese Stimmung versuche ich durch Auflösen, Verschieben, Fragmentarisieren der Skyscrapers und Stadträume zum Ausdruck zu bringen, so dass der Betrachter das Gefühl hat, dass die Gebäude nicht mehr betretbar sind. Manchmal sagt man mir, dass meine Fotografien aussehen, als stammten sie aus einem Science Fiction-Film. Starre, grafische Partien kontrastiere ich mit fließenden, unscharfen, sehr farbintensiven Farbströmen, die die Verkehrsdichte und Geschwindigkeit in diesen Städten zum Ausdruck bringen sollen.

photoscala: Das stimmt – Ihr Stil ist betont anti-dokumentarisch: Sie verwischen die Spuren der Realität in Ihrem Werk, das insbesondere den Kontrast zwischen Kunst und Realität zum Thema hat. Doch wie viel Realität steckt eigentlich in Ihren Bildern? Könnten Sie sich vorstellen, in Ihrer Kunst irgendwann ganz auf die „echte“ Welt zu verzichten?

Sabine Wild: Diese Frage kommt jetzt genau richtig, denn in der Tat habe ich mit einem Kommunikationsdesigner gerade begonnen, auch rein digital erstellte Städte zu verfremden, indem er sie mir digital baut und ich sie im Anschluss verfremde. Ich finde diese Möglichkeit sehr faszinierend, weil viele Megacities derart gesichtslos und austauschbar sind, dass der Schritt zu digital erstellten Städten ohne eine eigene Vergangenheit für mich fast nahe liegt. In China etwa entstehen superschnell hochverdichtete Hochhaussiedlungen auf der grünen Wiese, bei denen überhaupt nicht auf eine identitätsstiftende Architektur geachtet wird. Diese neuen Suburbs mit ihrer Uniformität und Isolation haben eine räumliche, mentale, spirituelle und intellektuelle Entwurzelung und Orientierungslosigkeit in breiten Schichten der Gesellschaft zur Folge. Identifizierbare Vorbilder, Leitbilder und Werte, die in der neu entstandenen urbanen Umwelt Identität stiften könnten, fehlen. Indem ich auf digitale Bausteine, Hausfassaden, Stadtlandschaften zurückgreife, potenziere ich sozusagen ihre Austauschbarkeit und Anonymität.

photoscala: Wie ist Ihr Verhältnis zur Malerei? Haben Sie da Vorbilder?

Sabine Wild: Gerhard Richter. Aber das können sicher viele von sich behaupten …

photoscala: Sie sagten einmal, Unschärfe mache unsicher. Was meinten Sie damit?

Sabine Wild: Dadurch, dass ich die Gebäude verunschärfe und die Stadträume in ihrer Anordnung auflöse und verschiebe, verunkläre ich, falls vorhanden, bewusst ihre Wahrzeichen. An unscharfen Bildpartien kann sich der Betrachter nicht festhalten und die scharfen Bestandteile im Bild scheinen ebenfalls eher skelettiert und brüchig. Meine Fotografien entziehen sich einer eindeutigen lokalen Bestimmung, bleiben vage und wirken assoziativ. Manch ein Betrachter äußert sich sogar so: „Da kann ich ja gar nicht hingucken, alles flirrt!“

Wood 1116, 70 x 140 cm, Lambdaprint/Acrylglas in Nussbaum-Artbox, Ed. 5 + 1 AP. © Sabine Wild

photoscala: Neben Ihren flirrenden Stadtbildern gehen Sie auch in die Wälder, um zu fotografieren. Wie anders ist hier der Schaffensprozess?

Sabine Wild: Die Waldbilder habe ich quasi meinem Hund zu verdanken, mit dem ich viel in den wirklich schönen Berliner Stadtwäldern, etwa im Grunewald, unterwegs bin. Oft laufe ich dort wochenlang die gleichen Strecken und bin fasziniert, wie anders der Wald jeden Tag aussieht. Auch den Wald abstrahiere ich durch Fragmentarisieren, Aussparen und farbliche Reduktion oder Überhöhung, um diesen Variantenreichtum an Stimmungen herauszukristallisieren. Die Waldbilder sind für mich sehr persönliche Bilder, weil sie meinen täglichen Weg zeigen.

photoscala: Sie arbeiten seit 2003, nach einem Studium der Germanistik, als freie Fotografin. Sind Sie ausschließlich mit künstlerischen Projekten beschäftigt?

Sabine Wild: Ja, es sei denn, ich werde mal von Freunden um ein Porträt gebeten. Aber ich finde nicht, dass mir diese gut gelingen, denn dafür habe ich auch gar nicht das entsprechende Equipment …

photoscala: Sie arbeiten mit klassischen Galerien zusammen wie Petra Nostheide-Eÿcke in Düsseldorf oder GOLDROTSCHWARZ German Arthouse in Potsdam, aber auch seit 2006 mit der inzwischen weltweit agierenden Editionsgalerie LUMAS. Und im Jahr 2005 haben Sie die Berliner Produzentengalerie „en passant“ mitbegründet. Das sind drei sehr verschiedene Wege der Vermarktung von Kunst …

Sabine Wild: Ich finde, dass alle diese Formen der Vermarktung von Kunst ihre Berechtigung haben. Klassische Galerien bedienen natürlich ein Sammlerpublikum, das kleine Auflagen wünscht. LUMAS ist mit seinem Konzept der bezahlbareren Kunst ja sehr erfolgreich, vor allem durch ihre Präsenz am internationalen Markt, was für mich sehr von Vorteil ist. Und an unserer Produzentengalerie „en passant“ hänge ich sehr, weil wir uns inzwischen seit fast 10 Jahren kennen, vieles gemeinsam gestemmt haben – denn in einer Produzentengalerie müssen die Künstler selbst ran. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wir selbst bestimmen, was wir in welchem Rhythmus und Turnus ausstellen und wie wir unsere Vermarktung gestalten. Und wir sind über die Jahre richtige Freunde geworden. Apropos: Gerade aktuell haben wir nach einer zweijährigen Pause eine Ausstellung in der MILA-Galerie in der Linienstraße 154 in Berlin-Mitte bis zum 21. August.

Dubai_7996, 90 x 180 cm, Lambdaprint/Acrylglas, Ed. 5 + 1 AP. © Sabine Wild

photoscala: Stets sind Ihre Bilder menschenleer. Könnten Sie sich vorstellen, auch einmal den Menschen ins Bild zu bringen?

Sabine Wild: Ich habe in der Tat auch mal ein Porträt verfremdet: Konstantin, der Kunstkontakter, der vielen in Berlin ein Begriff ist, bat mich darum. Ich hatte erst abgelehnt, weil ich die Vorstellung, ein Gesicht zu verwischen, fast brutal fand. Aber tatsächlich ist das Experiment gelungen, ich war selbst überrascht.

Das Interview führte Marc Peschke.

Informationen:

www.kunstwild.de

www.sabine-wild.com

Was für ein Zufall!

Apropos: Gerade aktuell haben wir nach einer zweijährigen Pause eine Ausstellung in der MILA-Galerie in der Linienstraße 154 in Berlin-Mitte bis zum 21. August.

Aberischhabegarkeinfotoapparat

Kritik

Auch Kritik muss sich kritisch auf ihre Berechtigt- und Sinnhaftigkeit überprüfen lassen, und eine solche Kritik an der Kritik muss möglich sein, ohne dass einem gleich “dogmatische Forderungen” vorgeworfen werden. Kritik ist nicht automatisch angebracht und gut und richtig, nur weil es Kritik ist. (Dass das für meine Kritik an der Kritik genauso gilt, ist mir durchaus bewusst…)

Ich stimme vollkommen zu, dass Städtebau und Architektur selbstverständlich auch Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse sind, und dass eine Kritik an jenen auch Kritik an diesen sein kann — aber nicht muss. Beschränkt die Kritik sich auf das “Stiften” von “Identität” bzw. dessen vermeintliches oder tatsächliches Fehlen, ist sie nach meinem Dafürhalten weder besonders durchdacht noch besonders hilfreich.

Dass die Arbeiten von Sabine Wild durchaus etwas haben, das sie interessant machen, und dass sie auf jeden Fall mehr künstlerisches Potenzial haben als sehr viele andere fotografischen Erzeugnisse, räume ich übrigens gerne ein. Dass sie mich persönlich nicht ansprechen, liegt wohl daran, dass sowas sehr weitgehend Geschmackssache ist. Wenn ich überlege, wie ich zum Ausdruck bringen könnte, was mich konkret stört, fallen mir Begriffe wie “kalt”, “steril”, “Computergrafik” ein. Deswegen würde ich die Werke aber nicht als “schlecht” bezeichnen wollen.

Wer?

Eine der bekanntesten deutschen “Fotokünstlerinnen?” Nie gehört!

Sabine Wild

[quote=Gast]Eine der bekanntesten deutschen “Fotokünstlerinnen?” Nie gehört![/quote]

Man muss natürlich nicht jeden Fotografen auf der Welt kennen. (Wer kennt mich schon?)Sabine Wild ist mir jedoch schon 2011 in einer Gemeinschaftsausstellung mit Matthias Hagemann (Camera Obscura) in Barcelona aufgefallen. Fantastische Bilder.

Wie nochmal

hießen die unsäglichen Cokin-Filter zu Analogzeiten? Mirage …? 😎

Immer gleich Fotokünstler

Man nehme irgend ein geknipstes Bild, drehe an irgendwelchen Reglern in Photoshop und schwupps – schon ist man Fotokünstler.

Ich kenne eine Frau, die hatte 2010 zum ersten mal eine Kamera in der Hand und hat dann sofort Gewerbe angemeldet.. Zitat von der Homepage: … “ich merkte sofort, das ist meine Welt”. Sie hat dann (eher schlechte)Portraits gemacht, im Photoshop an Reglern gedreht und bezeichnet sich seit dem als “Fotokünstlerin”.

Dazu bietet sie Kurse in Photoshop an.

Von Beruf ist sie irgendwas im Büro.

Mir kommt der Kaffee hoch …

Fotokünstler

[quote=Gast]Man nehme irgend ein geknipstes Bild, drehe an irgendwelchen Reglern in Photoshop und schwupps – schon ist man Fotokünstler.

Ich kenne eine Frau, die hatte 2010 zum ersten mal eine Kamera in der Hand und hat dann sofort Gewerbe angemeldet.. Zitat von der Homepage: … “ich merkte sofort, das ist meine Welt”. Sie hat dann (eher schlechte)Portraits gemacht, im Photoshop an Reglern gedreht und bezeichnet sich seit dem als “Fotokünstlerin”.

Dazu bietet sie Kurse in Photoshop an.

Von Beruf ist sie irgendwas im Büro.

Mir kommt der Kaffee hoch …[/quote]

Bevor man urteilt, solte man sich doch erst auf der homepage der betreffenden Künstler über deren Werdegang informieren. Es ist offenbar einfacher drauloszuplappern.

…jedenfalls

verkauft sie ihre dekorativen Bilder über Lumas und hat ihre Fangemeinde. Das ist ja schon mal was!

Ist doch ganz einfach.

[quote=Gast]Man nehme irgend ein geknipstes Bild, drehe an irgendwelchen Reglern in Photoshop und schwupps – schon ist man Fotokünstler.[/quote]

Wenn das Galeristen, Museumskuratoren / Kunsthistoriker und, nicht zu vergessen, Käufer der entstandenen Ergebnisse ebenso sehen, dann ist man ein Fotokünstler.

Sollte dies nicht der Fall sein, ist man entweder ein Dilettant oder seiner Zeit voraus (siehe van Gogh).

Die Chance, mit dem drehen irgendwelcher Regler in Photoshop, zum erfolgreichen Fotokünstler zu werden, ist aber nicht grösser als im Lotto ein paar Millionen abzugreifen.

Mit der Bildbearbeitungssoftware ist es wie mit den modernen Systemkameras. Viele besitzen beides, sind aber nicht in der Lage deren Fähigkeiten auch in vollem Umfang und gezielt zu nutzen.

ROG

Not my cup of tea / Identitätsquatsch

Ich gestehe, ich kann weder mit ihren Bildern was anfangen noch mit dem Identitäts- und Entwurzelungsgetue. Eine “Identitätsstiftung” aus äußerlichen Konzepten und Objekten heraus brauchen Menschen nur dann, wenn sie es nicht schaffen, Identität aus sich selbst, aus ihrem Tun und aus ihrem Wert für andere zu gewinnen. Auch die “Nation” ist ein solches Konzept und Unterbelichtete, die sie zur “Identitätsstiftung” benötigen, zünden gerade in erschreckender Frequenz Asylbewerberheime an.

Statt an Städtebau und Architektur fehlende “Identitätsstiftung” zu bemängeln, wären gesellschaftliche Verhältnisse zu kritisieren, die es vielen Menschen zuverlässig verwehren, Identität aus sich selbst heraus und aus ihrem Tun zu gewinnen.

Manchmal wünscht man sich, Künstler/innen würden sich darauf beschränken, Kunst zu machen, anstatt daneben auch noch zu reden.

Machen, nicht reden

“Manchmal wünscht man sich, Künstler/innen würden sich darauf beschränken, Kunst zu machen, anstatt daneben auch noch zu reden.” Sehe ich genauso und empfehle die wunderbare Ausstellung im Müncher Stadtmuseum von Sepp Werkmeister (http://www.muenchner-stadtmuseum.de/sonderausstellungen/new-york-60s-sepp-werkmeister.html)

Es sind die die gesellschaftliche Verhältnisse,

[quote=rschr]Statt an Städtebau und Architektur fehlende “Identitätsstiftung” zu bemängeln, wären gesellschaftliche Verhältnisse zu kritisieren, die es vielen Menschen zuverlässig verwehren, Identität aus sich selbst heraus und aus ihrem Tun zu gewinnen.[/quote]

die zur Uniformität moderner Großstädte führen. Eine Kritik an Städtebau und Architektur ist somit auch eine Kritik an den gesellschaftliche Verhältnissen.

Sie werden doch nicht im Ernst behaupten wollen, dass das urbane Umfeld keinen Einfluss auf die Identität ihrer Bewohner hat.

Dogmatische Forderungen, wo Kritik anzusetzen hat, haben seit jeher jede kreative Entfaltung be- und verhindert.

Mir gefallen ihre Arbeiten durchaus. Weit weg von der üblichen, dilettantischen Anwendung von beliebigen Photoshopfiltern, denen tausendfach das Mäntelchen “Kunst” umgehängt wird.

ROG

Laaaaangweeeeilig

(um mal

Laaaaangweeeeilig

(um mal Homer Simpson zu zitieren)