Deutsche Fotografie wird (in den USA) oft auf „deadpan“ (ausdruckslos) reduziert. Mit Recht? Was ist denn „die deutsche Fotografie“? Gibt es sie überhaupt?

Das Interview ist lang, aber die Lektüre lohnt sich, wie wir meinen:

Foto: Kai-Olaf Hesse. Aus: Landing Zones – Social Landscapes of D-Day; Remains of Port Winston, Arromances (1994)

Wie ich bereits angemerkt habe, sind Diskussionen über deutsche Fotografie [in den USA] oft sehr stark auf eine einzige Ästhetik („deadpan“ = ausdruckslos) und auf eine kleine Gruppe von Fotografen beschränkt. Um dies ein wenig zu ändern, beschloss ich, deutsche Fotografen zu kontaktieren, um mit ihnen über Fotografie zu sprechen. Kai-Olaf Hesse schickte mir eine E-Mail, nachdem ich mich über die erstaunlich geringe deutsche Beteiligung an der Foto-Blog-Szene gewundert hatte, woraufhin ich ihn dann fragte, ob er Lust zu einem Gespräch über deutsche Fotografie oder, wie sich herausstellte, „deutsche Fotografie“, hätte.

Jörg Colberg: Wenn man dem, was häufig berichtet wird, Glauben schenken soll, dann kann man deutsche Fotografie gleichsetzen mit einem „ausdruckslosen“ (deadpan) Stil. In einem Artikel über eine Ausstellung in Boston schreibt der Boston Globe:

„Deadpan Fotografie hinterlässt oftmals den Anschein, als präsentiere sie Beweise, oder Muster – rigoros und distanziert aufgezeichnet, um Typen, Strukturen und Formen zu untersuchen. Die Inspiration hierfür kann man in [der Ausstellung] ‘Contemporary Outlook: German Photography’ sehen“.

Ist das wirklich der Fall? Ist deutsche Fotografie gleichzusetzen mit Sander plus Becher und deren Schülern? Und wenn nicht, wie ist es möglich, dass diese Idee so dominierend werden konnte?

Kai-Olaf Hesse: Nun, was ist denn wirklich „die deutsche Fotografie“? Ich würde zuerst zurückfragen: Gibt es das überhaupt? Wenn wir über die gegenwärtige fotohistorische Situation sprechen, dann würde ich sagen, nein, „die deutsche Fotografie“ als solche gibt es nicht. Zur Zeit gibt es viel zu viele Fotografen, „Stile“, „Bewegungen“, „Moden“, individuelle Positionen und „Schulen“ in Deutschland, um von „der deutschen Fotografie“ sprechen zu können. Wir könnten uns vielleicht einigen, und über Fotografie diskutieren, die von Deutschen produziert wird, oder von Leuten, die in Deutschland aufgewachsen und ausgebildet sind, oder die hier leben.

Wenn man sich dann diese vielen verschiedenen Stile, Bewegungen, Moden und Schulen ansieht, dann muss man sagen, dass „Sander plus die Bechers plus ihre Schüler“ auf jeden Fall einen oder mehrere dieser Stile vertreten; und diese werden in der Kunstszene offensichtlich sehr gut aufgenommen, repräsentiert und beworben und man sieht sie in beinahe jeder Ausstellung zu zeitgenössischer Fotografie weltweit (und das kann ein wenig langweilig sein). Aber eine derartige Konzentration wirkt ja geradezu so, als hätte man im vergangenen Jahrhundert „die amerikanische Fotografie“ zum Beispiel mit „Evans plus Frank plus Adams“ gleichgesetzt – was natürlich genauso wenig zutreffend wäre. Selbst zu einer Zeit, als es weit weniger künstlerisch arbeitende Fotografen gab, gab es dennoch ein weitaus breiteres Spektrum an „Stilen“.

Mein persönlicher Eindruck ist, dass es einer Fotografie der „Düsseldorfer Schule“ weniger um die Darstellung von Tatsachen als solchen geht; ebenso haben sich viele der dieser Stilistik zugeordneten Fotografen von der ursprünglichen Idee der Typologie mittlerweile sehr weit entfernt. Mir scheint, es geht um „Repräsentationen“, und das ist selbstverständlich etwas gänzlich anderes, als z. B. ein Fotojournalismus á la Henry Cartier-Bresson. Statt dem Betrachter ein Bild als eine (subjektive) „Meinung“ zu präsentieren, zwingen diese Arbeiten ihre BetrachterInnen, ihre eigenen Ideen, Haltungen und ihr Wissen in das Lesen/Verstehen des Bildes mit einzubeziehen. Verglichen mit dem, was Fotografie bis in die 70er Jahre hinein leistete, als sie uns im Wesentlichen „die Welt gezeigt“ hat (und große Teile davon hatten viele bis dahin ja noch nicht gesehen), sehen wir heute, wo jeder schon überall gewesen zu sein und alles zu kennen scheint, dass Fotografie häufig mehr Interpretation, in Frage Stellung und Zweifel vom Betrachter einfordert.

Ein Beispiel: Jeder würde vermutlich zustimmen, wenn wir sagen, Elliott Erwitts Fotografie von seiner Frau, seiner neugeborenen Tochter und der Katze sei ein „emotionales“ Foto. Es bringt Emotion zum Betrachter und es evoziert Gefühle von Geborgenheit in uns. Erwitts Fotografie – und versteh’ mich nicht falsch hier, ich mag Erwitt sehr – ist einfach da. Verpackt in perfekter Ästhetik und formalem Arrangement sagt es: „So ist es (gewesen)“.

Zum Vergleich liefert eine angeblich ausdruckslose (deadpan) Fotografie, zum Beispiel von Rineke Dijkstra (sie ist allerdings Niederländerin), oder von Andreas Mader – die, wie ich glaube, das genaue Gegenteil von ausdruckslos sind – dem Betrachter lediglich eine handvoll Symbole, Metaphern oder Repräsentationen der Welt, die wir uns anschauen und darüber nachsinnen können. Diese Fotografien verlangen förmlich danach, dass wir unsere eigenen Gedanken, Gefühle und unser Wissen in den Prozess des „Lesens“ einer Fotografie mit einbringen. Um mit Mark Curran zu sprechen:

„I can’t tell you the truth – only what I know.“

Es ist merkwürdig, aber irgendwie scheinen wir unbewusst – ob wir nun wollen oder nicht – immer noch zu Implizieren, dass Fotografien uns eine Wahrheit, oder schlimmer noch DIE Wahrheit erzählen.

Während wir also bis in die 70er Jahre Fotografien nur anzusehen brauchten (ebenso wie wir die Welt erkundet und uns angeeignet haben), müssen wir uns mittlerweile ernsthaft anstrengen, um Fotografien zu interpretieren, zu verstehen und zu hinterfragen. Offensichtlich ist das ein etwas weniger sicherer Standpunkt. Das heißt im Umkehrschluss allerdings keineswegs, dass die Bilder kaltblütig, steif oder typisierend oder notwendigerweise dokumentarisch sind – selbst wenn es so aussehen mag (um Typisierungen zu verstehen, kann man sich Karl Bloßfelds Pflanzenbilder oder August Sanders Menschen des 20. Jahrhunderts ansehen – nur: auch hier ist es eher der Kontext und mehr die Absicht, als die Fotografie allein, die die Bilder zu einem Werkzeug von Typologie oder Charakterisierung werden lässt.)

Fotografie ist schlichtweg anspruchsvoller geworden und das mag ein Grund dafür sein, dass der Betrachter sich ein wenig unsicher fühlt und dieses Unwohlsein wiederum an den Bildern auslässt – die oft auch kein Zuckerschlecken mehr sind. Hm. Aber die Welt ist es in den meisten Fällen auch nicht.

Wie es möglich war, dass Sander plus die Bechers plus deren Schüler so dominierend wurden?

Eine einfache aber nahe liegende Vermutung wäre die, dass diese Dominanz den Regeln des Kunstmarktes folgt. Und das mag zum Teil sogar stimmen. Schauen wir mal, wie es begann: 1975 kuratierte William Jenkins die Ausstellung „New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape“, die im International Museum of Photography in Rochester gezeigt wurde. Bernd und Hilla Becher nahmen als einzige Deutsche daran Teil. Möglicherweise aufgrund der guten Beziehungen zwischen der US-amerikanischen und der West-Deutschen Kunstszene.

Wenn man sich die deutsche Kunstszene dieser Zeit vor Augen führt, stellt man fest, dass die Fotografie darin beinahe keine Rolle spielte. Es gab lediglich einige wenige Galerien, noch weniger Museen, die Fotografie – abgesehen vielleicht von der Kunstfotografie des 19. Jahrhunderts – ausstellten, und es gab nur wenige Sammler und Kuratoren, zum Beispiel in München, Köln, Hamburg oder Hannover. Und auf einmal betritt die (deutsche) Fotografie (nach Sander) die große öffentliche Bühne. Zudem lehrte Bernd Becher an der Düsseldorfer Kunstakademie. Zu der Zeit war er vermutlich der einzige Fotograf an einer deutschen Akademie. Nimmt man diese Faktoren zusammen, kam es einem Ritterschlag gleich.

Selbst 1989, als ich an der ehemaligen Folkwangschule mein Studium begann, unterrichteten die meisten Fachhochschulen und Universitäten Kommunikationsdesign oder Visuelle Kommunikation, bestenfalls noch Bildjournalismus. Allerdings hatte auch Jürgen Klauke eine Professur für Künstlerische Fotografie in Essen. Die meisten anderen Möglichkeiten der Fotografieausbildung in Deutschland zielten eindeutig in Richtung Editorial-, Corporate- oder auf andere Formen der angewandten Fotografie.

In den späten 80er und frühen 90er Jahren fanden manche Studenten (und einige ihrer ProfessorInnen, unter ihnen Angela Neuke), dass der Magazinmarkt erodierte und Fotojournalismus in Deutschland immer weniger interessant war. Zudem scheuten nicht wenige die Aussicht, sich als Corporate-Fotograf zu betätigen; einfach weil es eben nicht erstrebenswert, chic oder politisch korrekt erschien – obwohl es oftmals die einzige Möglichkeit bot, einigermaßen gut zu verdienen.

Aber es schien neue Chancen zu geben: die Kunst – wie sie unsere Nachbarn in Düsseldorf betrieben. Allein in meinem Jahrgang waren einige Studenten, die warteten, um in Düsseldorf aufgenommen zu werden – und schließlich auch wurden. Spätestens hier sollte ich ergänzen, dass die Arbeiten, die zu Beginn der 90er in Düsseldorf produziert wurden, wirklich interessant, frisch und neu waren. Also, man schaute keineswegs nur nach Düsseldorf, weil es viel versprechend schien. Vielen gefiel diese Art zu arbeiten einfach und sie wollten es auch machen.

Und dann gab es noch die Hoffnung, seine eigenen Arbeiten mit Hilfe von Büchern und Ausstellungen einem breiteren Publikum zu zeigen. Dennoch, auch wenn es nun mehr Galerien als zehn Jahre zuvor gab, es war keineswegs auch nur annähernd vergleichbar mit der heutigen Situation. Viele junge Fotografen waren damals sehr idealistisch und sich selbst treu, und sie haben wirklich neue Bildsprachen und Stile entwickelt; allerdings waren sie nicht sehr realistisch, was ihre Chancen in einem sich langsam abzeichnenden Markt anging. Ihre ProfessorInnen waren häufig ebenso wenig an die Kunstszene angeschlossen wie sie selbst. Der heute schon überstrapazierte Begriff Networking war noch nicht in Gebrauch. Ganz zu Schweigen vom Internet…

Eine weitere Entwicklung in den 80er und 90er Jahren fand in den wöchentlichen Magazinen der drei großen Zeitungen statt: ZeitMagazin, Süddeutsche Zeitung Magazin und Frankfurter Allgemeine Zeitung Magazin. Diese Magazine begannen langsam und zunehmend Fotografie manchmal auch jenseits der ausgetretenen Pfade in ihre Blätter zu heben. Die Fotografie des FAZ Magazins ähnelte zuweilen der US-amerikanischen Corporate- und Editorial-Fotografie und wurde meist von großen Namen geliefert, aber eben auch von Nachwuchsfotografen. Das ZeitMagazin zeichnete sich durch überwiegend engagierten und ästhetischen Bildjournalismus aus und suchte nach neuen Bildsprachen. Das Süddeutsche Zeitung Magazin unter Markus Rasp als Art Direktor hat schließlich die Linie zwischen Bildjournalismus und Kunst verwischt und aufgehoben.

Das heißt allerdings nicht, dass es die Art Direktoren waren, die neue (fotografische) Stile entworfen haben, aber sie waren es, die sehr vorsichtig und Stück für Stück neue Bildsprachen, die von Studenten und jungen Fotografen entwickelt wurden, akzeptiert, veröffentlicht und damit verstetigt haben. (Siehe auch: Contemporay German Photography, Taschen, 1996. Dieses Projekt wurde 2000 [von Ulf Erdmann Ziegler] neu kuratiert und tourt [noch immer] als Ausstellung der IFA mit dem Titel Die Welt als Ganzes um die Welt.)

Foto: Kai-Olaf Hesse. Aus: 65/66; View # 2 from Visitor’s Center, Mount Rushmore (1995-1998/2000)

Jörg Colberg: Ich finde die Diskussion über die Rolle des Betrachters in der zeitgenössischen Fotografie sehr interessant, insbesondere weil gerade in den Vereinigten Staaten Fotografie noch sehr orthodox betrachtet wird: es ist nach „der Wahrheit“ oder nach „den Fakten“ zu suchen und Bildmanipulationen werden oftmals wie der Sündenfall betrachtet. Ich persönlich habe den Eindruck, dass in der zeitgenössischen Fotografie die Deutschen hier einen Schritt weiter sind als ihre Kollegen auf er anderen Seite des Atlantiks – und genau das könnte schließlich der wichtigere Beitrag der deutschen Fotografie zur internationalen Szene sein. Was denkst Du darüber?

Kai-Olaf Hesse: Über welche Art der Bildmanipulation sprechen wir hier? Klar sein sollte ja eigentlich, dass Bildmanipulation schon mit der Wahl des Ausschnittes und der Aufnahme des Bildes selbst beginnt. Mit jedem einzelnen Arbeitsschritt in der Dunkelkammer manipuliert man ein Bild (und somit auch die Wahrheit), auch die Wahl der Präsentationsform und der Kontext, in der ein Bild gesehen wird, sind manipulierend. Der gesamte Bereich (in welchem Umfang auch immer) gestellter, aber originärer Fotografie wird im allgemeinen wahrgenommen als „Bilder nach der Wirklichkeit“, ist jedoch immer auch zu Teilen manipuliert – auch ohne den Einsatz von Photoshop: denken wir nur mal an Arbeiten von Justine Kurland, Taryn Simon, Jeff Wall, Gregory Crewdson oder die allermeisten Fachkamera-Portraits usw.

Selbst das Zusammensetzen (Composing) von Bildern aus mehreren Fotografien, die an völlig verschiedenen Orten aufgenommen worden sind, ist nicht wirklich neu – allerdings ist es durch die digitalen Werkzeuge deutlich einfacher geworden.

Um auf die US-Orthodoxie zurückzukommen, kann man möglicherweise sagen, dass zum Beispiel vielleicht Robert Frank und Gary Winogrant als nicht so manipulierend wahrgenommen worden sind. Aber wie kann man diese Orthodoxie verstehen im Zusammenhang mit, sagen wir, Richard Avedon oder Duane Michaels?

Also, ich denke, das Ganze ist wohl eher eine Scheindebatte. Während ich selbst vorzugsweise im Bereich der „direkten“ Fotografie (straight photography) arbeite – also nicht digital fotografiere oder digital nachbearbeite – glaube ich, dass es nicht wirklich wichtig ist, ob man diese Möglichkeiten nutzt oder nicht. Solange das Bild am Ende ein „gutes“ Bild ist und sich nicht in technischer Selbstverliebtheit sonnt („wie zum Teufel ist das gemacht?“), glaube ich, tragen die neuen digitalen Werkzeuge zunächst einmal nur zur Erweiterung der Möglichkeiten des Mediums Fotografie bei.

Ich weiß nicht, ob US-amerikanische oder deutsche Fotografen nun mehr oder weniger Gebrauch von Bildmanipulationsmöglichkeiten machen. Und ich glaube auch nicht, dass es in irgendeiner Weise wichtig wäre. Ich sehe allerdings ein ähnliches Verhaltensmuster in der zunehmenden Unsicherheit den Bildern gegenüber (siehe oben) und das könnte ein möglicher Grund für die von Dir angesprochene Debatte sein.

Wenn man um all die Möglichkeiten der digitalen Manipulation weiß, ist man schließlich gezwungen, darüber nachzudenken, was man wirklich in einer Fotografie sieht – und was man daraus für Schlüsse zieht. Bisher war es leicht für den Betrachter, nicht wirklich zu hinterfragen was man auf einem Bild sah oder welche Intention der Fotograf oder die Fotografin verfolgt haben mochte. Mittlerweile sind wir gezwungen, uns viel intensiver und auf anderen Ebenen mit Bildern auseinander zu setzten. Das Bewusstsein für die Beziehung zwischen Realität und Repräsentation wird viel offensichtlicher.

Foto: Kai-Olaf Hesse. Aus: Images in Berlin; Marx-Engels-Forum (1998-2005)

Jörg Colberg: Lass uns etwas über „deadpan“ (ausdruckslos) sprechen – angeblich ja das definierende Kriterium deutscher Fotografie; aber wie wir ja haben bereits besprochen haben, schränkt eine Definition unser Verständnis von Fotografie in Deutschland ungemein ein. Warum ist diese Art von Fotografie im Augenblick so dominierend? Was reizt die Leute daran?

Kai-Olaf Hesse: Hm, schwere Frage. Einerseits bin ich kein Galerist, der diese Art von Bildern verkauft und erst recht niemand, der sie kauft; auch würde ich den Großteil meiner eigenen Arbeit nicht als ausdruckslos „deadpan“ beschreiben. Ich weiß nicht wirklich, wie ich Deine Frage beantworten kann. Ich erinnere mich an einen Kommentar einer meiner Studenten, der sagte oft:

„Mann, wenn man das sieht, dann wundert man sich immer, wer zum Teufel sich das ausgedacht hat und warum das [die Welt] so aussieht!“

Diesen Aspekt kann eine direkte, dokumentarische Fotografie sicherlich implizieren. Man kann beginnen (z. B. mit Hilfe von Fotografien) sich Gedanken über die Gründe zu machen, warum die Dinge so sind wie sie sind – was uns wieder zum Menschen zurückführt -, denn es ist der Mensch, der diese Dinge herstellt und diese Spuren in der Welt hinterlässt.

Na ja, und wo wir gerade dabei sind, könnte ich anfügen, dass Fotografien aus dem gleichen Grund großartig, interessant, spannend und schön sein können, wie Marcel Duchamps Pissoir im Museum funktioniert hat. Löst man Dinge (oder Bilder) aus ihrem normalen Kontext heraus, können sie interessanter werden, man kann sie ansehen (studieren) und über sie – oder über das, was sie repräsentieren – nachdenken. Dies ist eine der Errungenschaften der Fotografie (oder der Galerien, oder Museen, oder von Büchern oder all dem zusammen).

Als Ed Ruscha seine Kamera benutzte, um die „Readymades“ vor ihm auf ein Stück Film und schließlich in seine Künstlerbücher zu bringen, war dies, glaube ich, ein ähnlicher Vorgang. Nur, dass es anders aussah als heutzutage. Es gab keine Nachfrage, keinen Platz und kein Diasec, um Tafelbilder für Museen herzustellen. Außerdem glaube ich, dass der Prozess des Aufzeichnens von Dingen in der realen Welt noch lange nicht bedeutet, dass die Person, die den „Rekorder“ bedient, leidenschaftslos sein muss. Vielmehr denke ich, das Gegenteil ist der Fall (oder kann es zumindest sein): sich Dinge so genau anzusehen heißt doch, dass man zunächst einmal eine gewisse Leidenschaft für sie haben muss. Die ganze Anstrengung, eine Fotografie erst einmal zu machen, Laborarbeit, der Kunstmarkt oder die Veröffentlichung, ist doch in sich ein Beweis von Passion. Aber, na ja, das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge.

Nehmen wir zum Beispiel Joel Sternfelds brennende Kürbishütte (auf dem Umschlag von „American Prospects“ – Fotografien, die ich wirklich liebe!): Denkt man sich die Ironie der Situation weg, dann hat man ein „deadpan“ Foto im Hinblick auf die innere Organisation des Bildes. Auf der anderen Seite, wenn man zufällig im wirklichen Leben an dieser Situation vorbeigekommen wäre, dann hätte man keine Fotografie gebraucht, um zu verstehen, was dort vor sich geht (inklusive der Ironie).

Vergleicht man diesen Gedanken mit z. B. Lewis Baltz’ „New Indsutrial Parks Near Irvine, California“, dann wird schnell klar, dass, wenn man diese Fotografien nicht macht, niemand hinsieht, geschweige denn darüber nachdenkt… Verstehst Du was ich meine?

Aber noch einmal zurück zum Artikel im Boston Globe und dessen großzügiger Verwendung des Begriffes „deadpan“. Mir scheint, es könnte sich auch um ein Sprach- oder Begriffsproblem handeln. Was genau heißt denn „deadpan“ (ausdruckslos)? Wie in aller Welt kann man den Bildern (der im Artikel beschriebenen Ausstellung) nachsagen „sie bieten […] Schutz vor Gefühlen in schweren Zeiten“ (“provide […] a refuge from emotion in a time of worry”)???

Man muss schon wirklich abgebrüht sein, oder dumm, um nicht beunruhigt zu sein, wenn man diese Bilder sieht. Aber richtig ist eben auch, dass die meisten Fotografien in der Vergangenheit konsumiert worden sind wie Zeitungen, National Geographic, Jerry Cotton oder Hollywood. Heute kann Fotografie wie (gute) Literatur sein. Hier in Deutschland gibt es seit geraumer Zeit eine Diskussion über den Begriff des Dokumentarischen (Wirklich Wahr!).

Eben weil dieser Begriff derart inflationär benutzt wird – und für beinahe jede zeitgenössische Fotografie herhalten muss, die nicht unscharf ist (dabei halten wir gerade unscharfe Videobilder von Überwachungskameras für „real“ und „wahr“!) – begeben wir uns ständig in unnötige Streitereien, nur weil unsere Sprache nicht präzise genug ist, um über Fotografie zu sprechen (oder zu schreiben).

Apropos Thomas Ruff (der auch eine Arbeit mit Überwachungskameras gemacht hat): Kürzlich habe ich mir die Website seiner Klasse angesehen. Sieht man sich die Arbeiten seiner Schüler an, dann stellt man fest, wie a) sehr verschieden „deutsche“ Fotografie sein kann (sogar in der Versuchsanordnung von nur einer Klasse!) und wie b) „nicht-deadpan“ sogar die Enkel der Bechers sein können.

Foto: Kai-Olaf Hesse. Aus: 67/89; #1 Benno Ohnesorg, Berlin, Krumme Strasse, 2. Juni, 1967 (2001)

Jörg Colberg: Zum Teil mag der Grund für den eingeschränkten Einblick der Kunstwelt in die deutsche Fotografie darin begründet liegen, dass deutsche Fotografie im Internet so eindeutig unterrepräsentiert ist. Während viele junge Fotografen Websites betreiben, kann man etabliertere Künstler oft entweder gar nicht finden, oder man muss sich die Informationen von unterschiedlichsten Sites zusammensuchen – von denen die meisten nur in deutscher Sprache verfasst sind. Angesichts des großen internationalen Interesses an deutscher Fotografie ist das doch eine eigentümliche Situation. Wie kann das sein? Und lässt sich das ändern?

Kai-Olaf Hesse: Teil einer Antwort mag sein, dass das Internet als „Kulturwerkzeug“ in Deutschland im Vergleich zu den USA verhältnismäßig neu ist. Wie mit so vielen anderen Trends, Moden und Entwicklungen (Fernsehen, Kaugummi, SUVs usw.) war das Internet in den USA viel früher weit verbreitet als in Deutschland. Als ich zwischen 1995 und 1998 in den USA lebte, haben dort sehr viele Leute E-Mails genutzt, während man in Deutschland noch nur sehr, sehr wenige Leute per E-Mail erreichen konnte. Dasselbe gilt für private Websites. Nach meiner Erfahrung wurde das Internet für Fotografen in Deutschland in den späten 90er und um 2000 interessant; während der Hype aufzog und die Blase platzte. Und erst seit etwa den letzten fünf oder sechs Jahren gibt es annähernd flächendeckenden Zugang zu Breitbandanschlüssen.

Wenn man sich also ansieht, wer heute in der Fotografieszene Websites betreibt, dann sind das meist Galerien, Museen und jüngere Fotografen, für die es ein ganz selbstverständliches Medium ist. Demgegenüber sind viele Fotografen meines Alters noch weitgehend oder zumindest teilweise dem analogen Zeitalter verhaftet. Mir scheint das daran zu liegen, dass es eben seine Zeit braucht, bis man sich auf jedweder Ebene dieses Werkzeuges bedient.

Außerdem ist für uns Fotografie (und die Erfahrungen, die damit einher gehen) nach wie vor verbunden mit Film, Chemie, Dunkelkammern, Wänden, Rahmen, Büchern und wirklichen Personen – und nicht so sehr mit Telefonen, Monitoren, Festplatten und einem Bilderrahmen, der von Bill Gates gestaltet wurde. Warten wir mal ab, ich denke, das ändert sich auch noch (glaube ich).

Warum manche der etablierteren Künstler oft keine Website haben …? Na ja, da musst Du sie wohl selbst fragen. Ich kann das nur vermuten. Vielleicht hat es mit einer gewissen Attraktivität von Verborgenem und Exklusivem zu tun, die traditionell mit Kunst einher ging (bevor Künstler zu Popstars wurden). Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass jede Kunstform ihre Form und ihren Platz hat – und, ehrlich gesagt, für mich stellt ein Webbrowser ein ziemlich schlechtes Umfeld für eine Fotografie dar. Er reduziert eine Fotografie zu einem bloßen Bild…

Ich bin mir nicht sicher, aber die Gründe sind wahrscheinlich eher nicht intellektueller Art. Ich könnte mir viel eher vorstellen, dass etabliertere Künstler das Web eher gar nicht brauchen, weil sie sich auch ohne Website gut genug verkaufen…? Überleg’ mal: Haben Star-Tenöre Websites?

Jörg Colberg: Das ist allerdings nicht ganz dasselbe, oder? Immerhin kommuniziert die Fotografie visuell – und dafür ist das Internet ideal. Jedenfalls höre ich oft von Leuten, deren Muttersprache nicht Englisch ist, dass es ein Sprachproblem sei. Aber die meisten Deutschen sprechen ziemlich gut Englisch, wenn nicht sogar ausgezeichnet. Verstecken sich die Deutschen hinter einer Sprachbarriere, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt?

Kai-Olaf Hesse: Noch einmal, es mag ja sein, dass die etablierteren Fotografen bei uns weniger private Websites als Aquise- oder Netzwerkmedium nutzen (vielleicht verkaufen sie gut genug?), aber es ist eben auch wahr, dass viele der jüngeren- und Nachwuchsfotografen sehr wohl Websites haben.

Sprachbarrieren, glaube ich, gibt es hier nicht wirklich. Wenn es sich um Fotografie handelt, die ja selbst ein beinahe internationales Medium ist, gibt es kaum eine solche Barriere. Zumindest nicht auf der Ebene des Sehens selbst – wenn es um das Verständnis dessen geht, was man da sieht, ist es schon etwas anderes (das hat aber wiederum nicht so viel mit gesprochener Sprache zu tun).

Ein anderer Grund könnte sein, dass die meisten Fotografen, die ich kenne, nicht dazu neigen, über ihre eigene Arbeit zu schreiben – zumindest nicht mehr, als was das Nötigste zum Beantragen von Stipendien etc. angeht. Ihre Sprache ist die Fotografie. Sonst wären sie vielleicht auch Journalisten oder Schriftsteller geworden. Nichtsdestotrotz, könnte man hinzufügen, sind viele Fotografen nicht wirklich in der Lage, zu artikulieren, worum es ihnen wirklich geht in ihrer Fotografie. In diesem Punkt ist sicher auch die Ausbildung gefragt, diese Fähigkeit zu vermitteln.

Eine gewisse Unfähigkeit oder Unwilligkeit der Selbstartikulation (in Worten) von bildenden Künstlern scheint mir aber auch einer gewissen Tradition zu folgen: war es nicht das „autonome Kunstwerk“, dass für sich selbst und aus sich selbst heraus zum Kunstliebhaber sprechen (!) sollte?

Wenn ich von meinen eigenen Projekten ausgehe, die oft von Anfang an als „Buchprojekte“ angelegt und gedacht sind, dann funktionieren die eben im Netz auch nicht wirklich gut. Jedenfalls nicht jenseits der Ebene von Eigenwerbung. Denk mal an Bücher wie Allan Sekulas „Fish Story“. Wenn man sich das Buch wirklich angesehen und durchgelesen hat, dann begreift man, dass es keine Chance gibt, all dies in adäquater Form ins Netz zu stellen. Selbst die komplette Ausstellung (sie war auf der Documenta X zu sehen) war für meine Begriffe nicht wirklich gut präsentiert, les-, verstehbar und ganzheitlich, wie im Buch

Foto: Kai-Olaf Hesse. Aus: Topography of the Titanic; Lord Pierrie’s Bust, H&W Offices; Queen’s Island, Belfast (2003)

Jörg Colberg: In einem Interview sagte Robert Lyons kürzlich, dass Deutsche einen anderen fotografischen Ansatz verfolgen als zum Beispiel Amerikaner. Was ist Deine Meinung hierzu?

Kai-Olaf Hesse: Ja, ich denke das kann man so sagen. Und ich stimme Robert zu wenn er meint, dass „deutsche Fotografie anders ist, als das, was man in den USA sieht; zumindest auf der Ebene der Ausbildungsmethodik, die sich dann ja auch in den Arbeiten selbst widerspiegelt. Es gibt eine lange Tradition des „dokumentarischen Stils“ und der konzeptuellen Ansätze. Ich finde oft, dass die Bilder aus dem Kopf heraus entstehen und weniger aus dem Bauch. In den USA ist das ein bisschen anders. Ich glaube, oft finde ich die deutschen Arbeiten, die wir so sehen, kalkuliert und kühl. Dennoch, nachdem ich jetzt eine ganze Menge Arbeiten in Deutschland gesehen habe, wird mir klar, dass auch andere Richtungen existieren…“.

Zunächst möchte ich mich wiederholen und behaupten, dass es keine „deutsche Fotografie“ als solche gibt. Ich kenne eine ganze Menge Fotografen, die komplett aus dem Bauch heraus arbeiten oder sich mit emotionalen, sozialen und persönlichen Feldern beschäftigen. Auf der anderen Seite denke ich, dass bis vor kurzem deutsche Fotografie (die nicht der Düsseldorfer Schule zugeordnet wurde) in vielen Fällen ein bisschen weniger marktorientiert auftrat – meist, weil es hier keinen solchen Markt (wie in den USA) gab. Dies hat meiner Meinung nach auch dazu beigetragen, dass hier weit mehr verschiedene Bildsprachen und „Off-Themen“ mit Hilfe der Fotografie entwickelt und erkundet werden.

Als ich in den späten 90ern in den USA lebte, war ich erstaunt darüber, wie wenig thematische oder stilistische Bandbreite ich dort an den Schulen fand – während unsere Leute in Essen, Bielefeld, Dortmund usw. unmöglich mit nur einer Handvoll kategorischer Stile hätten beschrieben werden können. Diese waren damals in den USA „Der Körper als Landschaft“, Kopien á la Ansel Adams, Robert Frank und Nan Goldin. Andererseits schienen US-Studenten ein wenig an den blühenden Galeriemarkt angepasst zu sein. All dies, zusammen mit der Tatsache, dass dort sehr interessante ProfessorInnen unterrichteten, blieb mir ein wenig unverständlich. Wenn man heute Nachwuchsfotografie aus den USA sieht (meistens in Büchern oder auf Websites), dann muss ich sagen, dass ich damals entweder einen falschen Eindruck bekommen habe oder dass sich seit dem viel verändert hat.

Ein ganz wesentlicher Unterschied in den fotografischen Haltungen zwischen den USA und Deutschland scheint mir in der Tatsache zu liegen, dass sich die sichtbaren Welten so stark voneinander unterscheiden. Die Topographie und die gebaute Umwelt in den USA ist oft geprägt von Erhabenheit, Schönheit, Weite, Unermesslichkeit, Landschaft und schierer Größe. Im Kontrast hierzu ist man in Deutschland beinahe gezwungen sich mit Kleinteiligkeit, Prozessen, Wandel und komplizierterer, historisch gewachsener (gebauter) Umwelt auseinander zu setzen. Und all das findet auf unglaublich viel kleinerem Raum statt (wenn man hier in Deutschland fotografieren möchte).

Dies resultiert wohl in unterschiedlichen Projekten und Bildsprachen. Man kann schließlich keinen Richard Misrach in Deutschland finden, weil es hier einfach keine so fantastischen Landschaften gibt; man findet auch keinen Stephen Shore, weil schon das Licht so ganz anders ist in Deutschland. Es ist doch kein Zufall, dass Michael Schmidts Fotografien von Grautönen dominiert werden (und ich meine hier nicht die Verwendung von Schwarz-Weiß-Technik). Nicht nur, weil Berlin, Duisburg oder Braunschweig oft wirklich in grauem Licht und betoniert erscheinen, sondern auch, weil die Themen, an denen man hier arbeitet, oft ein Schwelgen in Farben und blauem Himmel von selbst verbieten.

Außerdem glaube ich – obwohl ich kein Kunsthistoriker bin, sondern ein empirisch arbeitender Fotograf -, dass man wohl sagen könnte, dass die Traditionslinien in der Darstellung von Melancholie sehr unterschiedlich sind: man muss nur einmal die fotografischen Erben eines Edward Hopper und die eines Caspar-David Friedrich miteinander vergleichen. Ein weiterer (eher europäischer) Grund für eine manchmal intellektuellere oder konzeptuellere Haltung mag auch darin begründet sein, dass der Ausgangspunkt für viele Arbeiten deutscher Fotografen oftmals nicht so sehr im Visuellen, sondern in den unterschwelligen historischen Aspekten der Orte, Menschen und Themen zu finden ist. Ich kann mir vorstellen, dass die eher kürzere US-Geschichte (verglichen mir der Europas) einfach nicht so sehr im Vordergrund steht – oder gar schlicht nichtexistent oder unsichtbar für viele Themen ist – und das führt dann eben zu gänzlich anderen Bildsprachen oder Projekten.

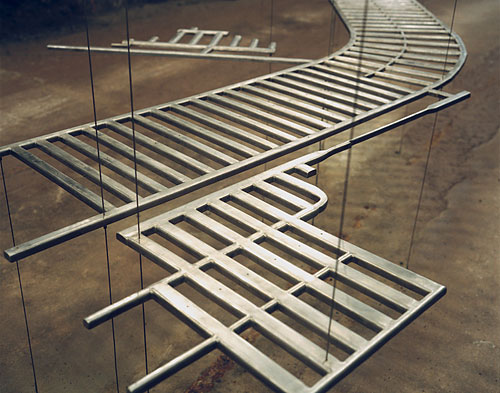

Foto: Kai-Olaf Hesse. Aus: Letzte Schlachtfelder; Modell des Tunnelsystems; Dora-Mittelbau, Nordhausen (2005)

Jörg Colberg: Sprechen wir über Deine eigene Fotografie. Mich würde interessieren, wie Du Dich selbst positionieren würdest – wer sind die Fotografen, die Dich am meisten beeinflusst haben?

Kai-Olaf Hesse: Nachdem ich eine Lehre in einem Hamburger Studio für Werbefotografie beendet hatte und eine Weile als Bildjournalist und Assistent für große Produktionen gearbeitet hatte, fand ich mich dann 1989 mit meinen (damaligen) Vorbildern Magnum, Robert Frank, Garry Winogrand, Danny Lyons, Joel Meyerowitz und anderen in dieser Richtung am Beginn meines Studiums in Essen. Hier sah ich dann eine Menge (amerikanischer) Farbfotografie, Joel Sternfeld, Stephen Shore sowie eine ganze Menge Mittelformat-Arbeiten von älteren Studenten, für die ich nun stärkeres Interesse entwickelte.

Als die Berliner Mauer 1989 fiel, machte ich meine letzte wichtige Arbeit mit der Leica auf Tri-X. Die meisten meiner Kommilitonen arbeiteten völlig unabhängig, ohne Auftrag an Projekten, manche auch für die oben genannten Magazine und ich war versucht, es ihnen gleich zu tun. Irgendwie fand ich aber auch, dass SW-Reportagen im Magnum-Stil sich wiederholten. Außerdem schien es beinahe unmöglich zu sein, noch Menschen mit einem 35er Weitwinkel zu fotografieren. Die Leute wurden Fotografen gegenüber skeptisch; vielleicht war es aber auch nur nicht mein Ding. Ich probierte dies und jenes aus.

Jedenfalls sah ich meine Kommilitonen, die an all diesen netten und manchmal interessanten fünf bis sechs Bilder-Serien für Magazine arbeiteten, die dann gedruckt (und bezahlt!) wurden – aber nach dem Wochenende im Papiercontainer landeten. Das reizte mich dann auch nicht wirklich und ich saß ein wenig in der Klemme.

Ich brauchte etwa zwei Jahre, um wieder festen Boden unter den Füssen zu finden. In der Zwischenzeit sah ich Positionen wie die von Martin Parr oder Paul Graham (Troubled Land, New Europe) und Ausstellungen wie „Reste des Authentischen“, „Edward Hopper und die Fotografie“, Bücher wie Siemens Fotoprojekt, SteelWorks von Julian Germain, und Arbeiten von Joachim Brohm, Michael Schmidt, Paul Seawright, Wout Berger, Lewis Baltz und den sehr frühen(!) Andreas Gursky, Jeff Wall, Richard Misrach, und andere.

Außerdem – und das war sicherlich mein größter fotografischer Einfluss – beeindruckten mich einige Mitstudenten, die ein wenig älter waren als ich: Andreas Mader, Jitka Hanzlova (arbeitete zu der Zeit an „Rokytnik“), Andreas Weinand (arbeitete zu der Zeit an „Sich Selbst Finden“), Norbert Enker (arbeitete zu der Zeit an „Albanien“), Wolfgang Bellwinkel (arbeitete zu der Zeit an seinem Buch „Bosnien“), Eva Bertram und Karin Apollonia Müller (arbeitete zu der Zeit an „Deutsche Landschaft“).

Es waren aber nicht nur ihre Projekte, sondern weit mehr ihre Haltungen, mit denen sie sich ihren Themen näherten und die Gründe, warum sie überhaupt fotografierten, was sie fotografierten – eine bestimmte „Relevanz“, das schien es zu sein, wonach ich suchte.

Obwohl wir auf derselben Schule waren und, wichtiger noch, im gleichen Farblabor arbeiten und manche dieselben ProfessorInnen hatten und mit (meist 6×7) Mittelformatkameras arbeiten, ist es doch erstaunlich, dass man – sieht man sich die Bilder, Bildsprachen und Arbeiten an, die wir mit der Zeit entwickelten – unmöglich sagen könnte, wir seien einer „Schule“, einem Stil oder einer Kategorie zuzuordnen – oder es sei „die deutsche Fotografie“.

So wie ich die Sache sehe, haben wir einfach nur unglaublich viel voneinander gelernt. Oder zumindest habe ich extrem viel von ihnen gelernt. Und mit manchen von ihnen verbindet mich auch heute noch eine tiefe Freundschaft.

Einen weiteren sehr wichtigen Einfluss auf mich hatten mein Linguistikprofessor und die Tatsache – da es ein Kommunikationsdesign-Studiengang war -, dass wir zwei Entwurfsfächer im Hauptstudium belegen mussten. In meinem Fall war das dann Typografie bzw. Editorial Design und das öffnete für mich die Tür für Bücher. Bücher und ein Denken für die Bedingungen und Einschränkungen von Büchern als Plattform und Basis, um Fotografien zu zeigen, führten dazu, dass ich meine fotografischen Arbeiten von Anfang an als Buchprojekte anlege. Die Idee von Fotografien als cantos in einem Buch wurde die Triebfeder meiner Arbeit – und das ist ein oft grundsätzlich anderer Ansatz, als Bilder überwiegend für die Wand, Magazine oder andere Präsentationsformen zu machen.

Eher zufällig bin ich dann auf mein erstes Projekt in diesem Sinne gestoßen (oder vielleicht hat es auch mich gefunden): „Industrielles Gartenreich“. Hierfür zog ich dann von 1992 bis 1995 nach Dessau, um am dortigen Bauhaus zu arbeiten. Zusammen mit meinem Kommilitonen Axel Boesten entstand eine fotografische Serie, die 1996 zum Kern eines Buches mit dem selben Titel wurde.

Wir arbeiteten darüber hinaus in einer sehr interdisziplinären Redaktionsgruppe mit und entwarfen zusammen das Buchkonzept und die Gestaltung, welches die Idee des Projektes als Ganzes zum Thema hat und in dem Fotografie eine weitere Ausdrucksform neben anderen darstellt (Texte, historisches Bildmaterial, Dokumente und Essays). Von da an war ich unterwegs auf einem Weg auf dem Du mich heute antriffst.

Die wichtigsten Einflüsse seit meinem anschließenden USA-Aufenthalt waren wahrscheinlich Allan Sekulas „Fish Story“, Camilo José Vergaras „New American Ghetto“, wie auch Fotografen wie Peter Goin, John Gossage, Jean-Marc Bustamante und Thierry Girard, außerdem der Maler Gerhard Richter.

Stadt- und Landschaftsthemen sowie (manchmal) historisch oder politisch bezogene Serien, die die gebaute Umwelt an einer imaginierten oder realen Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Gegenwart hinterfragen, sind meist die Basis meiner Arbeit.

Jörg Colberg: Weil wir gerade über Bücher sprechen: Vor einer Weile meinte Alec Soth, man sollte unterscheiden zwischen Fotografie, die für Wände produziert wird, und einer für Bücher. Ich habe den Eindruck, als denkst Du meist im Kontext von Büchern. Bedeutet das, dass es für Dich schwieriger ist, Deine Arbeiten in Galerien zu zeigen?

Kai-Olaf Hesse: Das hängt ganz vom jeweiligen Projekt ab. Bei den meisten meiner Arbeiten muss ich die Anzahl der in einer Galerie gezeigten Bilder reduzieren. Und mehr noch muss ich inhaltliche Aspekte wie z. B. Text weglassen, weil Leute in einer Galerie nicht so gern lesen. Also, wenn man eine Arbeit aus dieser ganzheitlichen Perspektive betrachtet, dann ist es schwieriger. Auf der anderen Seite hat man dadurch immer wieder die Möglichkeit, die Arbeit zu re-arrangieren. Und das mag ich ganz gerne.

Es gibt Projekte, die funktionieren ganz gut als kleine Galerieausstellung mit, sagen wir, zwölf Bildern (dabei bleiben dann die anderen 40 oder so für das Buch). Und es gibt andere, die brauchen wirklich das ganze Material, wie zum Beispiel Topography of the Titanic, oder 67/89.

Das wirklich größere Problem beim Arbeiten im Kontext von Büchern ist aber, dass man etwa doppelt soviel Geld braucht und doppelt soviel Energie und Zeit für Fundraising aufbringen muss. Man muss also nicht nur das Projekt recherchieren und schließlich fotografieren und genug Geld auftreiben, um es zu vergrößern, aufzuziehen und zu rahmen, man muss eben auch noch Sponsoren für die Buchproduktion auftreiben. Denn für die meisten Fotobücher, die hier verlegt werden, muss man die Produktionskosten in voller Höhe mitbringen, wenn man sich nach einem Verleger umschaut (es sei denn man hat einen großen Namen).

Anmerkung: Die Bildauswahl habe ich [Jörg Colberg] getroffen. Unnötig zu betonen, dass die Präsentation eines Fotografen mit nur sechs Bildern nur einen kleinen Teilaspekt wiedergeben kann – und ich hatte viele Bilder zur Auswahl. Ich habe mich entschieden, eine Reihe von Bildern auszusuchen, die verschiedene Projekte umfassen und die harmonisch zusammen stehen können. Zwangsläufig bleiben hierbei z. B. Schwarzweißbilder oder Arbeiten mit anderen Bildsprachen auf der Strecke.

Die englische Originalfassung dieses Interviews ist am 13. November 2007 erschienen: A Conversation with Kai-Olaf Hesse.

(Jörg Colberg / ins Deutsche übersetzt von Kai Olaf Hesse)

Das Problem ist die typisch deutsche Technikbesessenheit

Viele von deutschen Fotografen gemachte Fotos sind so ausdrucklos, weil der Fotograf sich zu sehr auf die Technik konzentriert hat. Die Fotos sind dann rein technisch gesehen perfekt belichtet, “knackscharf”, absolut farbtreu und peinlichst genau nach der Regel des goldenen Schnitts gestaltet, wirken aber genau deswegen auch steril. Gucken wir uns z.B. mal die Bilder von Cartier-Bresson an. Vom technischen Standpunkt aus gesehen, sind sie nicht richtig belichtet, unscharf, körnig und trotzen jeglicher Regel der Bildgestaltung. Und dennoch sind es Meisterwerke, weil Cartier-Bresson das Auge für den richtigen Moment hatte, die Stimmung richtig eingefangen hat und die kleinen technischen “Imperfektionen” z.T. den Charme der Bilder ausmachen. Cartier-Bressons Sorge war es nicht, die ideale Film/Entwickler-Kombination zu finden und die technisch fortschrittlichste Kamera zu besitzen, sondern große Gefühle bildlich rüberzubringen.

Dafür bedarf es eigenen Gefühls, einer ordentlichen Portion Phantasie bzw. Kreativität (um auch mal auf Bildkompositionen zu kommen, die nicht aus dem Lehrbuch stammen) und eben auch einer gewissen Distanz zur Technik. Und das alles fehlt vielen deutschen Fotografen. Und das ist nicht nur in der Fotografie so. Wenn man sich so die Werke/Leistungen von deutschen Schriftstellern, Komponisten, Malern, Bildhauern, Komikern, Schauspielern und Köchen ankuckt, fehlt denen allen das “gewisse Etwas”. Ein Beethoven ist nichts gegen einen Verdi, ein Goethe ist nichts gegen einen Baudelaire, ein Caspar David Friedrich ist nichts gegen einen Monet und selbst auf populärster Ebene werden Nuhr, Barth, Schmidt & Co. nie ein internationales Publikum zum Lachen bringen, weil die Deutschen eben zu wenig mit Gefühl was schaffen und zuviel auf (technische) Perfektion setzen.

Das ist übrigens **kein** Vorwurf. Diese Rationalität und dieses Perfektionsdenken machen auch die Stärke der Deutschen aus. Aber eben in anderen Gebieten. Die Deutschen sollten sich einfach nur damit abfinden, dass sie niemals die großen Künstler, Köche, Komiker usw. sein werden, dafür aber in der Wirtschaft, in der Industrie, im Sport usw. ihre Stärken haben. Jede Nation hat eben so seine typischen Stärken und Schwächen – die Deutschen sollten sich auf ihre Tugenden (Fleiss, Disziplin, Technikverständnis usw.) konzentrieren und nicht auf erbärmliche Art und Weise versuchen, anderen vor allem in Sachen Kunst, Kochen und Komik nachzueifern…

Genau!

“…die Deutschen sollten sich auf ihre Tugenden (Fleiss, Disziplin, Technikverständnis usw.) konzentrieren und nicht auf erbärmliche Art und Weise versuchen, anderen vor allem in Sachen Kunst, Kochen und Komik.”

Und genau desswegen gibt es nun Gerichtsverhandlungen gegen VW, Siemens und Co..Kunst, Kochen und Komik funktioniert anscheinend auch ohne Schmiergelder. Bringt halt nix!

Auch wenn man gerade nicht besseres zu tun hat …

… das muss nicht sein!

[quote=DingDongDilli]… Und das ist nicht nur in der Fotografie so. Wenn man sich so die Werke/Leistungen von deutschen Schriftstellern, Komponisten, Malern, Bildhauern, Komikern, Schauspielern und Köchen ankuckt, fehlt denen allen das “gewisse Etwas”. Ein Beethoven ist nichts gegen einen Verdi, ein Goethe ist nichts gegen einen Baudelaire, ein Caspar David Friedrich ist nichts gegen einen Monet und selbst auf populärster Ebene werden Nuhr, Barth, Schmidt & Co. nie ein internationales Publikum zum Lachen bringen, weil die Deutschen eben zu wenig mit Gefühl was schaffen und zuviel auf (technische) Perfektion setzen … Jede Nation hat eben so seine typischen Stärken und Schwächen – die Deutschen sollten sich auf ihre Tugenden (Fleiss, Disziplin, Technikverständnis usw.) konzentrieren und nicht auf erbärmliche Art und Weise versuchen, anderen vor allem in Sachen Kunst, Kochen und Komik nachzueifern…[/quote]

Was für ein Unfug! Viel Text ohne größere sprachliche Fehler reichen längst noch nicht, um als “intellektuell” gelten zu können. Satirisch kommt dieser wundersame Betrag leider auch nicht an. In diesem Sinne, DingDongDill, greifen Sie NICHT zu einer Kamera. Wenn die Ergebnisse das Niveau Ihrer Gedanken nicht nennenswert übertreffen, ist wirklich Ausdruckslosigkeit höchsten Grades zu erwarten.

Das Problem ist

wenn einer die Einschätzung seiner eigenen Fähigkeiten pauschal auf andere überträgt. Ärgerlich wird es wenn dann zum Beweis ein Fotograf wie Cartier-Bresson herangezogen wird, gern wird auch Robert Capa angeführt. Gerade Cartier-Bresson hat sehr wohl die Regeln der Bildgestaltung genutzt. Wer das nicht sieht, will es nicht sehen. Er hat sich nur nicht zum Sklaven dieser Regeln gemacht. Vom technischen Standpunkt aus sind seine Aufnahmen überwiegend genau richtig belichtet und keineswegs unscharf. Das sie “körnig” sind liegt schlichtweg in der damaligen Filmtechnik begründet, immerhin war Kleinbild damals ein überaus kleines Filmformat. Ob sich Cartier-Bresson Gedanken um seine fotografische Ausrüstung gemacht hat, weiß ich nicht, es ist auch zu spät Ihn zu fragen. Er hat aber überwiegend mit einer Leica M fotografiert, der damals technisch fortschrittlichsten Kamera der Welt.

Im übrigen: “deadpan” Fotografie gibt es weltweit. Ob sie typisch deutsch ist, wage ich zu bezweifeln.

ROG

Lernresistent

[quote=Gast]

Was für ein Unfug! Viel Text ohne größere sprachliche Fehler reichen längst noch nicht, um als “intellektuell” gelten zu können.

[/quote]

Mir ging es in meinem Beitrag nicht darum, auf Intellektuell zu machen. Das hab ich nicht nötig. Mir ging es eher darum, als “neutraler Beobachter” (weil ich eben als Ausländer in Deutschland lebe und arbeite) meine Einschätzung der Dinge abzuliefern. Aber offenbar kommen hier viele aus falschem Nationalstolz nicht damit klar, dass man die Deutsche nicht in jedem Lebensbereich für toll hält. Also bildet euch weiter ein, ihr wärt das “Land der Dichter und der Denker”, dass ihr nicht nur gut kochen könnt, sondern auch noch große Feinschmecker seit und dass ihr soooo humorvolle Menschen seit; wenn ihr euch wirklich gegenüber dem Rest der Welt blamieren wollt, dann tut weiter was ihr nicht lassen könnt…

[quote]

In diesem Sinne, DingDongDill, greifen Sie NICHT zu einer Kamera. Wenn die Ergebnisse das Niveau Ihrer Gedanken nicht nennenswert übertreffen, ist wirklich Ausdruckslosigkeit höchsten Grades zu erwarten.

[/quote]

Aua! Jetzt haben Sie es mir aber richtig gegeben! Das tut echt weh! *ROTFL*

Legen Sie Ihr eigenes Unvermögen…

…doch nicht ständig auf die Anderen um. Leider sind sie Nichtdeutscher, denn was Sie hier an substanzlosem, biederem, vor Halbwissen starrenden und teilweise einfältigem Unsinn von sich geben, könnte man als typisch deutsch bezeichnen.

Wo ein Fotograf zufällig geboren wurde, …

… ist mir ja genauso egal wie digital oder nicht digital, wenn das Foto bloß keine Gurke ist. Und “deadpan” ist international.

Ich finde nicht, dass sich die Lektüre dieses typisch deutschen (“Deutsch sein, heißt Dinge um ihrer selbst willen tun”) selbstreferentiellen Striemels gelohnt hat.

[quote]Als die Berliner Mauer 1989 fiel, machte ich meine letzte wichtige Arbeit mit der Leica auf Tri-X.[/quote]

Ja und?

Als ich mein letztes Fotos in Japan gemacht habe, ist in Osaka ein Sushi in der Deadpan geplatzt. Ist mein Foto jetzt besser oder schlechter?

(Braindead-Communication-Specialist)

Realitätsverlust

[quote=ROG]wenn einer die Einschätzung seiner eigenen Fähigkeiten pauschal auf andere überträgt. Ärgerlich wird es wenn dann zum Beweis ein Fotograf wie Cartier-Bresson herangezogen wird, gern wird auch Robert Capa angeführt.

[/quote]

Es gäbe noch Tausend andere berühmte Fotografen, die man zum Vergleich heranziehen könnte. Aber wenn ihr Deutschen wirklich glaubt, ihr wärt die begabte Fotografennation schlechthin und euch einbildet, deutsche Fotografen wie Helmut Newton könnten es mit einem Herb Ritts oder einer Bettina Rheims (das einzig Deutsche an ihr ist ihr Vorname) aufnehmen, dann träumt ruhig weiter…

Herzlichen Glückwunsch für das gelungene Foto Rumpi!

Das ist, wie ein Amerikaner wohl treffend sagen würde, richtig *deadpan*. Hilla und Becher blasen glatt den Hunitscharen-Marsch, wenn sie das sehen… Nur ein Deutscher kann so meisterhaft eine japanische Radarfalle ablichten

🙂

German Krauts Fotografie

Das scheint mir aber eher Richtung Deutscher Film, Französischer Film und eben Deutsche Fotografie zu gehen und weniger den German Krauts hinter der Kamera.

Evtl. meint man, daß “Deutsche Fotografie” als solche “deadpan” ist. Immerhin scheint es ein sehr starker Stil zu sein, denn von “Amerikanischer”, “Japanische”, “Koreanische” oder “Eindhovener” Fotografie habe ich noch nichts gehört oder gelesen. Ich nehme an, daß bald IN ist nachdem man den einen starken Stil aus dem Alten Europa abgewatscht hat die “Französische Fotografie” dran kommt. Mal sehn was man sich da Nettes einfallen läßt.

Apropos “Stimmung” und “Technik”, schaut’s Euch mal die Frühen und Späten Arbeiten einer Leni Riefenstahl an.

Ne, danke, …

[quote=Gast]… schaut’s Euch mal die Frühen und Späten Arbeiten einer Leni Riefenstahl an.[/quote]

… mir is schon schlecht.

Warum nicht gleich Arno Breker statt der alten Nazisse?

(Kultur-Bolschewist)

*achselzuck*

[quote=Gast]

Legen Sie Ihr eigenes Unvermögen doch nicht ständig auf die Anderen um.

[/quote]

Ich hab auch nie behauptet, dass ich ein begnadeter Fotograf bin.

[quote]

Leider sind sie Nichtdeutscher, denn was Sie hier an substanzlosem, biederem, vor Halbwissen starrenden und teilweise einfältigem Unsinn von sich geben, könnte man als typisch deutsch bezeichnen.

[/quote]

Und Sie sind ja soviel niveauvoller/geistreicher, gebildeter und wissender, dass Ihre Antwort nur so vor stichhaltigen und sachlichen Gegenargumenten strotzt…

Was ist das,

und wer braucht das?

Niveaulos…!!!

… es ist schon unglaublich (und traurig), wie niveaulos hier diskutiert wird. jenseits von technik-, pixel-, film-, kamera- und brennweitenstreitereien scheint diesem (deutschen?) hobbyfotografenpublikum nix sinniges einzufallen. leider sind all’ diese knipser-männer wohl auf dem Bravo-level ihrer jugend stehengeblieben…

übrigens: meinen herzlichen dank an die redaktion für einen sehr interessanten textbeitrag.