Die bildgebende Diagnostik in der Medizin braucht nicht unbedingt große, teure Geräte vor Ort. Einfache Sensoren und ein Handy genügen, wie ein Forscherteam um Boris Rubinsky jetzt zeigen konnte. Damit könnte diese Art der Diagnose auch in armen und entlegenen Gebieten genutzt werden:

Bildgebende Diagnostik für die Medizin braucht nicht unbedingt große, teure Geräte vor Ort. Einfache Sensoren und ein Handy genügen – die Verarbeitung der Sensordaten erfolgt in einer Rechenzentrale. Das ist das Konzept von Boris Rubinsky, der an der University of California in Berkeley und der Hebrew University of Jerusalem tätig ist. Gemeinsam mit seinem Team hat er am Beispiel der Elektrischen Impedanztomographie (EIT) nun gezeigt, dass die Idee auch umsetzbar ist. Damit wollen die Forscher die bildgebende Diagnostik breiter zugänglich machen, insbesondere in weniger entwickelten, entlegenen Gegenden.

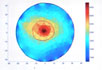

Die grundlegende Idee der Forscher ist, Sensor und Verarbeitungseinheit räumlich voneinander zu trennen und das Mobiltelefon für die Verbindung zu nutzen. Theoretisch wäre das für jede Art von bildgebendem Verfahren denkbar. „Es macht aber nur Sinn, wenn das nötige Datenakquisegerät einfach und billig ist“, betont Rubinsky. Dies sei bei der EIT, Ultraschall und dem sogenannten „Light Imaging“ der Fall. Zur Demonstration mit einem simulierten Brustkrebs-Geschwür haben sich die Forscher für EIT entschieden. Bei diesem Verfahren werden Unterschiede in der elektrischen Leitfähigkeit von gesundem und erkranktem Gewebe genutzt, um ein diagnostisches Bild zu erstellen. Neben einer Spannungsquelle erfordert es nur Elektroden zum Aussenden und Messen von Stromimpulsen.

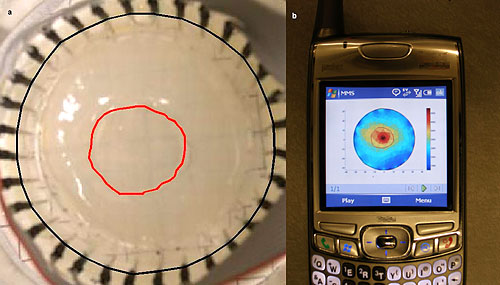

Zur Verarbeitung werden die Rohdaten vom Handy an eine zentrale Rechenanlage übertragen, was vom Datenvolumen her gar kein Problem ist. „Wir haben 256 Paare von Spannungs- und Stromwerten übertragen – etwa sechs Kilobyte“, so Rubinsky. Eine leistungsstarke Zentrale könnte in der Praxis eine größere Zahl externer Standorte für die Datengewinnung betreuen, sind die Forscher überzeugt. Auch die Übermittlung der fertigen diagnostischen Aufnahmen zurück ans Mobiltelefon bedeutet keine große Datenlast. „Es ist im Prinzip das Gleiche, wie ein mit dem Handy gemachtes Foto an einen Freund zu schicken“, erläutert Rubinsky. Auch die Displaygröße bei Mobiltelefonen solle kein großes Hindernis sein, immerhin „können die Leute ganze Filme auf ihren iPods ansehen.“

Der Zugang mit einer zentralen Rechenanlage hat nach Ansicht der Forscher große Vorteile gegenüber kompletten, komplexen Diagnosegeräten vor Ort. „Dieses Design reduziert erheblich die Kosten medizinischer Bildgebung, da das Gerät beim Patienten viel einfacher ist“, meint Teammitglied Antoni Ivorra. Auch sei vor Ort kein hochqualifiziertes Personal erforderlich, da die Bedienung und Wartung der Sensorik entsprechend einfach sei, so die Forscher. Entwickelt wurde das System mit besonderem Augenmerk auf weniger entwickelte Regionen, wo es keinen anderen Zugang zu bildgebender Diagnostik gäbe oder komplexe Anlagen aufgrund fehlender Ersatzteile und anderer Wartungsprobleme häufig nicht einsatzfähig wären. Da Mobiltelefone auch in diesem Regionen bereits verbreitet wären, könne das neue System Abhilfe schaffen, sind die Forscher überzeugt. Eine Forschungsarbeit zum System wurde auf der Online-Plattform PLoS ONE veröffentlicht.

(pressetext / Thomas Pichler)

Und was zeigt uns das linke Foto?

Silikon-Implantat in bäuerlicher Suppenschüssel?